পার্থ এস ঘোষ

মাত্র পাঁচ মাস আগেও ভারত–বাংলাদেশ সম্পর্ক যে এমন তলানি পৌঁছাবে সেটি কল্পনা করাও ছিল অসম্ভব। সমস্যার মূলে ভারতের সেই সিদ্ধান্ত, যেখানে বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে কেবল থাকতেই দেওয়া হয়নি, বরং পরোক্ষভাবে তাঁকে বাংলাদেশের রাজনীতির বিতর্কিত বিষয়গুলো নিয়ে মতামত দেওয়ার সুযোগও দেওয়া হয়েছে। শেখ হাসিনা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে বাংলাদেশ সরকারকে দেশের ক্রমবর্ধমান সাম্প্রদায়িক সংকটের জন্য দায়ী করেছেন এবং তাঁর মতে, এটি হিন্দুদের ওপর ‘গণহত্যার’ সমতুল্য।

শেখ হাসিনার এ ধরনের মন্তব্য যে, বাংলাদেশ সরকারের জন্য বিরক্তিকর তা সহজেই অনুমেয়। ২০২৪ সালের ৯ ডিসেম্বর ভারতের পররাষ্ট্রসচিব বিক্রম মিশ্রির ঢাকা সফরের সময়, ড. ইউনূস এই বিষয়টি ভারতের প্রতিনিধির কাছে উল্লেখ করতে কুণ্ঠা করেননি। স্বভাবজাত ভদ্রতায় ড. ইউনূস শুধু বলেন, ‘আমাদের জনগণ চিন্তিত, কারণ তিনি (শেখ হাসিনা) সেখান (নয়াদিল্লি) থেকে অনেক মন্তব্য করছেন। এতে উত্তেজনা তৈরি হচ্ছে।’

বাংলাদেশে হিন্দু–বিদ্বেষী ঘটনাগুলো যে ভারতীয় হিন্দুদের অনুভূতিকে উসকে দেবে, তা অনুমেয়। ভারতের সর্বদা প্রস্তুত হিন্দুত্ববাদী শক্তি—বিজেপি, আরএসএস এবং আরও অনেক গোষ্ঠী প্রতিশোধের দাবিতে সোচ্চার। উত্তর প্রদেশ রাজ্যে বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ তো বাংলাদেশে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলোর সঙ্গে তাঁর রাজ্যের সাম্ভালে ঘটে যাওয়া মসজিদ সংক্রান্ত সংঘাতের যোগসূত্র খুঁজে পেয়েছেন। সাম্ভালের ঘটনায় চার জন মুসলমান প্রাণ হারিয়েছেন।

চলতি বছরের ৫ ডিসেম্বর অযোধ্যায় রামায়ণ মেলার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে (আর ৬ ডিসেম্বর বাবরি মসজিদ ভাঙার বার্ষিকী) আদিত্যনাথ বলেন, ‘৫০০ বছর আগে বাবরের এক সেনাপতি অযোধ্যায় যা করেছিলেন, সাম্ভালেও সেই একই ঘটনা ঘটেছে এবং বাংলাদেশেও তাই ঘটছে।’

এমনকি পশ্চিমবঙ্গেও—যেটি সাধারণত সাম্প্রদায়িকভাবে শান্তিপূর্ণ রাজ্য—বাংলাদেশের রাজনীতির উত্তাপ অনুভূত হচ্ছে। হাসিনা বা আদিত্যনাথ কারও চেয়ে পিছিয়ে না থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেছেন, জাতিসংঘের উচিত বাংলাদেশের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা।

এদিকে, মমতার এই উচ্চকিত বক্তব্যের জবাব দিতে গিয়ে পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী মমতার ‘মুসলিম তোষণের’ রাজনীতির বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ করেছেন। বাংলাদেশের রাজনীতি এবং পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিকে নাটকীয়ভাবে একসূত্রে গেঁথে শুভেন্দু ড. ইউনূসের উত্থানের পেছনের শক্তিগুলোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। তিনি হুমকি দিয়ে বলেছেন, যদি ভারতের হিন্দুরা এবং বাংলাদেশের ‘রাজাকার বিরোধী’ (মুক্তিযুদ্ধপন্থী) শক্তি এক হয় তবে তৎক্ষণাৎ মুহাম্মদ ইউনূসের ‘চামড়া তুলে’ নেওয়া সম্ভব।

অধিকাংশ ভারতীয়ই হয়তো খেয়াল করেননি যে, ভারতের সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থার চেয়ে খুব একটা ভিন্ন নয়। হিন্দু জাতীয়তাবাদী বিজেপি মনে করে, ভারত অত্যন্ত শক্তিশালী—মূলত এই অঞ্চলের জনসংখ্যার তিন–পঞ্চমাংশ, জিডিপি এবং সামরিক শক্তির কারণে—তাই মুসলিম ঘৃণার ওপর তাদের একচেটিয়া অধিকার আছে। মুসলিম ও বৌদ্ধ সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলো যদি কোনোভাবে হিন্দুবিরোধী মনোভাব প্রকাশ করে, তবে তা নিন্দনীয়। অথচ ভারতের ২০ কোটি মুসলমান (জনসংখ্যার ১৫ শতাংশ) নিজেদের দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক হিসেবে মনে করে দুঃখ প্রকাশ করলেও বিজেপি বা আরএসএস একটুও বিচলিত হয় না।

কিন্তু বিজেপিকে উপলব্ধি করতে হবে যে, ক্ষমতার সঙ্গে দায়িত্বও আসে। অনেক বছর আগে, শ্রীলঙ্কায় এক শিক্ষাবিষয়ক সেমিনারে চায়ের বিরতির সময়—যেখানে সিংহল–তামিল জাতিগত সংঘাত নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল—এক জ্যেষ্ঠ শ্রীলঙ্কান তামিল অধ্যাপক আমাকে বলেছিলেন, ‘ভারত এই অঞ্চলের প্রাকৃতিক অভিভাবক, যার মূল কেন্দ্রবিন্দু হলো তার ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শ। যেদিন তারা সেই প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘন করবে, সেদিন পৃথিবীর কোনো শক্তিই আঞ্চলিক শান্তি নিশ্চিত করতে পারবে না।’

বাংলাদেশি হিন্দুরা প্রকৃতপক্ষে কতটা সহিংসতার শিকার হয়েছে, তা নিশ্চিতভাবে জানা কঠিন। এই সোশ্যাল মিডিয়া এবং ভুয়া খবরের যুগে প্রতিটি খবরকেই সন্দেহের চোখে দেখা উচিত। ‘গণহত্যা’ শব্দটি অবশ্যই অত্যন্ত শক্তিশালী একটি দাবি। বাংলাদেশের রাজনীতি নিয়ে অধ্যয়নকারী হিসেবে আমি বলতে পারি যে, ভারতীয় সংবাদমাধ্যমে যা পড়ি, তা অতিরঞ্জিত এবং বর্তমান হিন্দুত্ববাদী শাসনকে তুষ্ট করার জন্য উদ্দেশ্যমূলক। শেখ হাসিনা অবশ্যই তাঁর ভারতীয় আশ্রয়দাতাদের সন্তুষ্ট করার জন্য রাজনীতি করছেন, যা মানুষের একটি স্বাভাবিক আত্মরক্ষামূলক প্রবৃত্তি।

এটা সত্য যে, বাংলাদেশে ইসলামপন্থী শক্তিগুলো ঐতিহ্যগতভাবে শক্তিশালী। বাংলাদেশের দুই প্রধান রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ এবং বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) বিশেষ করে নির্বাচনের সময় তাদের সমর্থন নেয়। তবে ইসলামি দলগুলো, বিশেষত জামায়াতে ইসলামী, নিজেরাও স্বীকার করে যে—তারা রাজনৈতিক ক্ষমতায় যেতে পারবে না। পাকিস্তানের ক্ষেত্রেও এটি সত্য।

কিন্তু ভারতের গল্পটি বেশি জটিল। ভারতে জামায়াতে ইসলামীর কোনো হিন্দু প্রতিপক্ষ নেই। ‘হিন্দু’ শব্দটি ধারণ করে কেবল একটি দল—হিন্দু মহাসভা, যা এখন ক্ষয়িষ্ণু। বিজেপি–আরএসএস জুটি এটি পুরোপুরি আত্মসাৎ করে নিয়েছে। এই জোটের বহু ‘বি–টিম’ রয়েছে—যেমন: বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, রাম সেনা, হিন্দু জনজাগৃতি সমিতি ইত্যাদি। এই বি–টিমগুলো প্রয়োজনমতো সর্বদা মাঠ পর্যায়ের কর্মী সরবরাহে প্রস্তুত। সুতরাং, বিজেপি—যারা দশ বছর ধরে ঘোষিতভাবে মুসলিমবিরোধী রাজনীতির মাধ্যমে ভারত শাসন করছে—যখন কোনো প্রতিবেশী দেশের সংখ্যালঘুদের জন্য মায়াকান্না করে তখন তা হাস্যকর দেখায়।

দক্ষিণ এশিয়ায় আন্তঃসম্প্রদায় সম্পর্কের অবনতি ঘটার প্রেক্ষাপটে একটি আঞ্চলিক উত্তাল পরিস্থিতির ঝুঁকি ব্যাপক—যদি না এই ধারা থামাতে ঐকমত্য না গড়ে ওঠে। ভালো হোক বা মন্দ, দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা (সার্ক) নামের কিছু একটা ছিল, যেখানে আঞ্চলিক নেতারা অন্তত একত্র হয়ে আলোচনা করতে পারতেন। কিন্তু ২০১৬ সাল থেকে এটি অকার্যকর। ভারত এখন ‘গ্লোবাল সাউথ’–এর অন্যতম নেতা হওয়ার দাবি করছে। কিন্তু তার নিজের প্রতিবেশীদের—যেখানে সবাই গ্লোবাল সাউথের অন্তর্ভুক্ত—আস্থা অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে।

প্রচলিত প্রবাদে বলা হয়, সহমর্মিতা নিজ ঘর থেকেই শুরু হওয়া উচিত। কিন্তু ভারতের সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির যেভাবে অবনতি ঘটছে, তাতে আমি দ্বিধায় পড়ে গেছি যে, দ্বিজাতি তত্ত্বের জনক—যেখানে বলা হয়েছিল ভারত আসলে দুটি জাতির সমষ্টি—মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ কী তবে আরও বাস্তববাদী ছিলেন? বিপরীতে, গান্ধী-নেহরু-প্যাটেলের নেতৃত্বে কংগ্রেস কী বেশি রোমান্টিক ছিল? আশা করি, এমন একদিন আসবে যখন আমার এই উদ্বেগ দূর হয়ে যাবে। বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি যা–ই নির্দেশ করুক না কেন, এ সত্য অস্বীকার করা যাবে না যে—পাকিস্তানের ইসলামি মতাদর্শ ১৯৭১ সালে দেশটির বিভক্তি ঠেকাতে পারেনি।

দক্ষিণ এশিয়া এক বিচিত্র ভূখণ্ড। এর আটটি সদস্য রাষ্ট্রের মধ্যে দুটি (ভারত ও নেপাল) হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ, তবে সাংবিধানিকভাবে ধর্মনিরপেক্ষ, দুটি বৌদ্ধ সংখ্যাগরিষ্ঠ (ভুটান ও শ্রীলঙ্কা) এবং সাংবিধানিকভাবে বৌদ্ধমতের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ এবং তিনটি পুরোপুরি ইসলামি রাষ্ট্র (আফগানিস্তান, মালদ্বীপ ও পাকিস্তান)। মালদ্বীপের অবস্থান এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। কেবল এর ইসলামি চরিত্রই নয়, দেশটি শতভাগ সুন্নি। মালদ্বীপের কোনো নাগরিক বিদেশে অবস্থানকালে যদি অন্য কোনো ধর্মাবলম্বী, এমনকি অন্য কোনো ইসলামি সম্প্রদায়ের (যেমন: শিয়া) কারও সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন, তবে তাঁকে দ্বীপপুঞ্জে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না।

বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বিষয়টি কিছুটা ‘লুকোচুরি’ খেলার মতো। ১৯৭১ সালে স্বাধীন হওয়ার পর দেশটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে যাত্রা শুরু করে (১৯৭২ সালে সংবিধান রচনার মধ্য দিয়ে), কিন্তু চার বছরের মধ্যেই ইসলামি রাষ্ট্রে পরিণত হয় এবং এক দশকের মাথায় আবারও বিতর্কিতভাবে ধর্মনিরপেক্ষতার দিকে ফেরার চেষ্টা করে। বর্তমান বাস্তবতা বিবেচনায় ধরে নেওয়া যায় যে, ভবিষ্যতে কোনো সাংবিধানিক সংশোধনী হলে তা ধর্মনিরপেক্ষতার অবশিষ্ট ছাপগুলোও মুছে দেবে।

তাহলে কি এটা ধরে নিতে হবে যে, দক্ষিণ এশিয়ায় কেবল হিন্দুরাই ধর্মনিরপেক্ষ হতে পারে? এই জটিল প্রশ্নটি আপাতত ভবিষ্যতের জন্য তোলা থাক। বর্তমান পরিস্থিতি খুব একটা ইতিবাচক নয়। ভারতের হিন্দুত্ববাদী শক্তিগুলো নিয়মিতভাবে ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণাকে ব্যঙ্গ করে এবং ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের ‘সেক্যুলার’ বলে বিদ্রূপ করে। অন্যদিকে, আরেকটি ধর্মনিরপেক্ষ হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ নেপালে রাজতন্ত্রপন্থীরা এখন দুর্বল হলেও নিশ্চিহ্ন নয়। কোনো অনুকূল পরিস্থিতি পেলে তারা রাজতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে নেপালকে আবার হিন্দু রাষ্ট্র ঘোষণা করবে। অভিযোগ রয়েছে, এই ধারণার পেছনে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের (আরএসএস) সমর্থন আছে।

বাংলাদেশে যা ঘটছে বা এ অঞ্চলে যেসব ঘটনা নিয়মিত ঘটে থাকে, তা আমাদের নিরাশ করে তোলার কথা নয়। দক্ষিণ এশিয়া নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে পড়াশোনা ও লেখালেখি করার পাশাপাশি এ অঞ্চলের বিভিন্ন ধরনের মানুষের সঙ্গে যোগাযোগের অভিজ্ঞতা থেকে আমি অনুভব করি, এ অঞ্চলে একটি অন্তর্নিহিত সভ্যতাগত সংযোগ রয়েছে।

দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থার (সার্ক—এখন প্রায় অকার্যকর) পরীক্ষাটি এই গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবতা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছিল। কারণ আঞ্চলিক নেতারা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের প্রচলিত বোধ থেকে মুক্ত হতে পারেননি। তাঁরা অনুধাবন করতে পারেননি যে, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের কাঠামোর বাইরেও একটি জগৎ রয়েছে। দ্বিপক্ষীয় ও বিতর্কিত বিষয় নিয়ে আলোচনা নিষিদ্ধ করে তারা সার্ককে যেন প্রিন্স হ্যামলেট বিবর্জিত এক নাটকে পরিণত করেছিল। ৯ ডিসেম্বর ভারত–বাংলাদেশ সচিব পর্যায়ের বৈঠকে বাংলাদেশ সার্ক পুনরুজ্জীবনের জন্য আহ্বান জানিয়েছিল। ভারতকে অবশ্যই এই প্রস্তাব গ্রহণ করা উচিত।

লেখক: পার্থ এস ঘোষ, দিল্লির জওহরলাল নেহেরু ইউনিভার্সিটির সাউথ এশিয়ান স্টাডিজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক। তিনি দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতি, ইতিহাস, ধর্ম বিষয়ে একাধিক বই লিখেছেন। তিনি জার্মানির হাইডেলবার্গ ইউনিভার্সিটি ও নিউজিল্যান্ডের ওয়েলিংটনের ভিক্টোরিয়া ইউনিভার্সিটির ভিজিটিং ফেলো ছিলেন। তাঁর বিখ্যাত দুটি বই হলো—‘বিজেপি অ্যান্ড দ্য ইভোলিউশন অব হিন্দু ন্যাশনালিজম’, ‘ইন্ডিয়া-সাউথ এশিয়া ইন্টারফেস’।

ইংরেজি থেকে অনুবাদ করেছেন আব্দুর রহমান

মাত্র পাঁচ মাস আগেও ভারত–বাংলাদেশ সম্পর্ক যে এমন তলানি পৌঁছাবে সেটি কল্পনা করাও ছিল অসম্ভব। সমস্যার মূলে ভারতের সেই সিদ্ধান্ত, যেখানে বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে কেবল থাকতেই দেওয়া হয়নি, বরং পরোক্ষভাবে তাঁকে বাংলাদেশের রাজনীতির বিতর্কিত বিষয়গুলো নিয়ে মতামত দেওয়ার সুযোগও দেওয়া হয়েছে। শেখ হাসিনা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে বাংলাদেশ সরকারকে দেশের ক্রমবর্ধমান সাম্প্রদায়িক সংকটের জন্য দায়ী করেছেন এবং তাঁর মতে, এটি হিন্দুদের ওপর ‘গণহত্যার’ সমতুল্য।

শেখ হাসিনার এ ধরনের মন্তব্য যে, বাংলাদেশ সরকারের জন্য বিরক্তিকর তা সহজেই অনুমেয়। ২০২৪ সালের ৯ ডিসেম্বর ভারতের পররাষ্ট্রসচিব বিক্রম মিশ্রির ঢাকা সফরের সময়, ড. ইউনূস এই বিষয়টি ভারতের প্রতিনিধির কাছে উল্লেখ করতে কুণ্ঠা করেননি। স্বভাবজাত ভদ্রতায় ড. ইউনূস শুধু বলেন, ‘আমাদের জনগণ চিন্তিত, কারণ তিনি (শেখ হাসিনা) সেখান (নয়াদিল্লি) থেকে অনেক মন্তব্য করছেন। এতে উত্তেজনা তৈরি হচ্ছে।’

বাংলাদেশে হিন্দু–বিদ্বেষী ঘটনাগুলো যে ভারতীয় হিন্দুদের অনুভূতিকে উসকে দেবে, তা অনুমেয়। ভারতের সর্বদা প্রস্তুত হিন্দুত্ববাদী শক্তি—বিজেপি, আরএসএস এবং আরও অনেক গোষ্ঠী প্রতিশোধের দাবিতে সোচ্চার। উত্তর প্রদেশ রাজ্যে বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ তো বাংলাদেশে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলোর সঙ্গে তাঁর রাজ্যের সাম্ভালে ঘটে যাওয়া মসজিদ সংক্রান্ত সংঘাতের যোগসূত্র খুঁজে পেয়েছেন। সাম্ভালের ঘটনায় চার জন মুসলমান প্রাণ হারিয়েছেন।

চলতি বছরের ৫ ডিসেম্বর অযোধ্যায় রামায়ণ মেলার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে (আর ৬ ডিসেম্বর বাবরি মসজিদ ভাঙার বার্ষিকী) আদিত্যনাথ বলেন, ‘৫০০ বছর আগে বাবরের এক সেনাপতি অযোধ্যায় যা করেছিলেন, সাম্ভালেও সেই একই ঘটনা ঘটেছে এবং বাংলাদেশেও তাই ঘটছে।’

এমনকি পশ্চিমবঙ্গেও—যেটি সাধারণত সাম্প্রদায়িকভাবে শান্তিপূর্ণ রাজ্য—বাংলাদেশের রাজনীতির উত্তাপ অনুভূত হচ্ছে। হাসিনা বা আদিত্যনাথ কারও চেয়ে পিছিয়ে না থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেছেন, জাতিসংঘের উচিত বাংলাদেশের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা।

এদিকে, মমতার এই উচ্চকিত বক্তব্যের জবাব দিতে গিয়ে পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী মমতার ‘মুসলিম তোষণের’ রাজনীতির বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ করেছেন। বাংলাদেশের রাজনীতি এবং পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিকে নাটকীয়ভাবে একসূত্রে গেঁথে শুভেন্দু ড. ইউনূসের উত্থানের পেছনের শক্তিগুলোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। তিনি হুমকি দিয়ে বলেছেন, যদি ভারতের হিন্দুরা এবং বাংলাদেশের ‘রাজাকার বিরোধী’ (মুক্তিযুদ্ধপন্থী) শক্তি এক হয় তবে তৎক্ষণাৎ মুহাম্মদ ইউনূসের ‘চামড়া তুলে’ নেওয়া সম্ভব।

অধিকাংশ ভারতীয়ই হয়তো খেয়াল করেননি যে, ভারতের সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থার চেয়ে খুব একটা ভিন্ন নয়। হিন্দু জাতীয়তাবাদী বিজেপি মনে করে, ভারত অত্যন্ত শক্তিশালী—মূলত এই অঞ্চলের জনসংখ্যার তিন–পঞ্চমাংশ, জিডিপি এবং সামরিক শক্তির কারণে—তাই মুসলিম ঘৃণার ওপর তাদের একচেটিয়া অধিকার আছে। মুসলিম ও বৌদ্ধ সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলো যদি কোনোভাবে হিন্দুবিরোধী মনোভাব প্রকাশ করে, তবে তা নিন্দনীয়। অথচ ভারতের ২০ কোটি মুসলমান (জনসংখ্যার ১৫ শতাংশ) নিজেদের দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক হিসেবে মনে করে দুঃখ প্রকাশ করলেও বিজেপি বা আরএসএস একটুও বিচলিত হয় না।

কিন্তু বিজেপিকে উপলব্ধি করতে হবে যে, ক্ষমতার সঙ্গে দায়িত্বও আসে। অনেক বছর আগে, শ্রীলঙ্কায় এক শিক্ষাবিষয়ক সেমিনারে চায়ের বিরতির সময়—যেখানে সিংহল–তামিল জাতিগত সংঘাত নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল—এক জ্যেষ্ঠ শ্রীলঙ্কান তামিল অধ্যাপক আমাকে বলেছিলেন, ‘ভারত এই অঞ্চলের প্রাকৃতিক অভিভাবক, যার মূল কেন্দ্রবিন্দু হলো তার ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শ। যেদিন তারা সেই প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘন করবে, সেদিন পৃথিবীর কোনো শক্তিই আঞ্চলিক শান্তি নিশ্চিত করতে পারবে না।’

বাংলাদেশি হিন্দুরা প্রকৃতপক্ষে কতটা সহিংসতার শিকার হয়েছে, তা নিশ্চিতভাবে জানা কঠিন। এই সোশ্যাল মিডিয়া এবং ভুয়া খবরের যুগে প্রতিটি খবরকেই সন্দেহের চোখে দেখা উচিত। ‘গণহত্যা’ শব্দটি অবশ্যই অত্যন্ত শক্তিশালী একটি দাবি। বাংলাদেশের রাজনীতি নিয়ে অধ্যয়নকারী হিসেবে আমি বলতে পারি যে, ভারতীয় সংবাদমাধ্যমে যা পড়ি, তা অতিরঞ্জিত এবং বর্তমান হিন্দুত্ববাদী শাসনকে তুষ্ট করার জন্য উদ্দেশ্যমূলক। শেখ হাসিনা অবশ্যই তাঁর ভারতীয় আশ্রয়দাতাদের সন্তুষ্ট করার জন্য রাজনীতি করছেন, যা মানুষের একটি স্বাভাবিক আত্মরক্ষামূলক প্রবৃত্তি।

এটা সত্য যে, বাংলাদেশে ইসলামপন্থী শক্তিগুলো ঐতিহ্যগতভাবে শক্তিশালী। বাংলাদেশের দুই প্রধান রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ এবং বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) বিশেষ করে নির্বাচনের সময় তাদের সমর্থন নেয়। তবে ইসলামি দলগুলো, বিশেষত জামায়াতে ইসলামী, নিজেরাও স্বীকার করে যে—তারা রাজনৈতিক ক্ষমতায় যেতে পারবে না। পাকিস্তানের ক্ষেত্রেও এটি সত্য।

কিন্তু ভারতের গল্পটি বেশি জটিল। ভারতে জামায়াতে ইসলামীর কোনো হিন্দু প্রতিপক্ষ নেই। ‘হিন্দু’ শব্দটি ধারণ করে কেবল একটি দল—হিন্দু মহাসভা, যা এখন ক্ষয়িষ্ণু। বিজেপি–আরএসএস জুটি এটি পুরোপুরি আত্মসাৎ করে নিয়েছে। এই জোটের বহু ‘বি–টিম’ রয়েছে—যেমন: বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, রাম সেনা, হিন্দু জনজাগৃতি সমিতি ইত্যাদি। এই বি–টিমগুলো প্রয়োজনমতো সর্বদা মাঠ পর্যায়ের কর্মী সরবরাহে প্রস্তুত। সুতরাং, বিজেপি—যারা দশ বছর ধরে ঘোষিতভাবে মুসলিমবিরোধী রাজনীতির মাধ্যমে ভারত শাসন করছে—যখন কোনো প্রতিবেশী দেশের সংখ্যালঘুদের জন্য মায়াকান্না করে তখন তা হাস্যকর দেখায়।

দক্ষিণ এশিয়ায় আন্তঃসম্প্রদায় সম্পর্কের অবনতি ঘটার প্রেক্ষাপটে একটি আঞ্চলিক উত্তাল পরিস্থিতির ঝুঁকি ব্যাপক—যদি না এই ধারা থামাতে ঐকমত্য না গড়ে ওঠে। ভালো হোক বা মন্দ, দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা (সার্ক) নামের কিছু একটা ছিল, যেখানে আঞ্চলিক নেতারা অন্তত একত্র হয়ে আলোচনা করতে পারতেন। কিন্তু ২০১৬ সাল থেকে এটি অকার্যকর। ভারত এখন ‘গ্লোবাল সাউথ’–এর অন্যতম নেতা হওয়ার দাবি করছে। কিন্তু তার নিজের প্রতিবেশীদের—যেখানে সবাই গ্লোবাল সাউথের অন্তর্ভুক্ত—আস্থা অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে।

প্রচলিত প্রবাদে বলা হয়, সহমর্মিতা নিজ ঘর থেকেই শুরু হওয়া উচিত। কিন্তু ভারতের সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির যেভাবে অবনতি ঘটছে, তাতে আমি দ্বিধায় পড়ে গেছি যে, দ্বিজাতি তত্ত্বের জনক—যেখানে বলা হয়েছিল ভারত আসলে দুটি জাতির সমষ্টি—মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ কী তবে আরও বাস্তববাদী ছিলেন? বিপরীতে, গান্ধী-নেহরু-প্যাটেলের নেতৃত্বে কংগ্রেস কী বেশি রোমান্টিক ছিল? আশা করি, এমন একদিন আসবে যখন আমার এই উদ্বেগ দূর হয়ে যাবে। বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি যা–ই নির্দেশ করুক না কেন, এ সত্য অস্বীকার করা যাবে না যে—পাকিস্তানের ইসলামি মতাদর্শ ১৯৭১ সালে দেশটির বিভক্তি ঠেকাতে পারেনি।

দক্ষিণ এশিয়া এক বিচিত্র ভূখণ্ড। এর আটটি সদস্য রাষ্ট্রের মধ্যে দুটি (ভারত ও নেপাল) হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ, তবে সাংবিধানিকভাবে ধর্মনিরপেক্ষ, দুটি বৌদ্ধ সংখ্যাগরিষ্ঠ (ভুটান ও শ্রীলঙ্কা) এবং সাংবিধানিকভাবে বৌদ্ধমতের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ এবং তিনটি পুরোপুরি ইসলামি রাষ্ট্র (আফগানিস্তান, মালদ্বীপ ও পাকিস্তান)। মালদ্বীপের অবস্থান এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। কেবল এর ইসলামি চরিত্রই নয়, দেশটি শতভাগ সুন্নি। মালদ্বীপের কোনো নাগরিক বিদেশে অবস্থানকালে যদি অন্য কোনো ধর্মাবলম্বী, এমনকি অন্য কোনো ইসলামি সম্প্রদায়ের (যেমন: শিয়া) কারও সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন, তবে তাঁকে দ্বীপপুঞ্জে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না।

বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বিষয়টি কিছুটা ‘লুকোচুরি’ খেলার মতো। ১৯৭১ সালে স্বাধীন হওয়ার পর দেশটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে যাত্রা শুরু করে (১৯৭২ সালে সংবিধান রচনার মধ্য দিয়ে), কিন্তু চার বছরের মধ্যেই ইসলামি রাষ্ট্রে পরিণত হয় এবং এক দশকের মাথায় আবারও বিতর্কিতভাবে ধর্মনিরপেক্ষতার দিকে ফেরার চেষ্টা করে। বর্তমান বাস্তবতা বিবেচনায় ধরে নেওয়া যায় যে, ভবিষ্যতে কোনো সাংবিধানিক সংশোধনী হলে তা ধর্মনিরপেক্ষতার অবশিষ্ট ছাপগুলোও মুছে দেবে।

তাহলে কি এটা ধরে নিতে হবে যে, দক্ষিণ এশিয়ায় কেবল হিন্দুরাই ধর্মনিরপেক্ষ হতে পারে? এই জটিল প্রশ্নটি আপাতত ভবিষ্যতের জন্য তোলা থাক। বর্তমান পরিস্থিতি খুব একটা ইতিবাচক নয়। ভারতের হিন্দুত্ববাদী শক্তিগুলো নিয়মিতভাবে ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণাকে ব্যঙ্গ করে এবং ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের ‘সেক্যুলার’ বলে বিদ্রূপ করে। অন্যদিকে, আরেকটি ধর্মনিরপেক্ষ হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ নেপালে রাজতন্ত্রপন্থীরা এখন দুর্বল হলেও নিশ্চিহ্ন নয়। কোনো অনুকূল পরিস্থিতি পেলে তারা রাজতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে নেপালকে আবার হিন্দু রাষ্ট্র ঘোষণা করবে। অভিযোগ রয়েছে, এই ধারণার পেছনে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের (আরএসএস) সমর্থন আছে।

বাংলাদেশে যা ঘটছে বা এ অঞ্চলে যেসব ঘটনা নিয়মিত ঘটে থাকে, তা আমাদের নিরাশ করে তোলার কথা নয়। দক্ষিণ এশিয়া নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে পড়াশোনা ও লেখালেখি করার পাশাপাশি এ অঞ্চলের বিভিন্ন ধরনের মানুষের সঙ্গে যোগাযোগের অভিজ্ঞতা থেকে আমি অনুভব করি, এ অঞ্চলে একটি অন্তর্নিহিত সভ্যতাগত সংযোগ রয়েছে।

দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থার (সার্ক—এখন প্রায় অকার্যকর) পরীক্ষাটি এই গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবতা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছিল। কারণ আঞ্চলিক নেতারা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের প্রচলিত বোধ থেকে মুক্ত হতে পারেননি। তাঁরা অনুধাবন করতে পারেননি যে, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের কাঠামোর বাইরেও একটি জগৎ রয়েছে। দ্বিপক্ষীয় ও বিতর্কিত বিষয় নিয়ে আলোচনা নিষিদ্ধ করে তারা সার্ককে যেন প্রিন্স হ্যামলেট বিবর্জিত এক নাটকে পরিণত করেছিল। ৯ ডিসেম্বর ভারত–বাংলাদেশ সচিব পর্যায়ের বৈঠকে বাংলাদেশ সার্ক পুনরুজ্জীবনের জন্য আহ্বান জানিয়েছিল। ভারতকে অবশ্যই এই প্রস্তাব গ্রহণ করা উচিত।

লেখক: পার্থ এস ঘোষ, দিল্লির জওহরলাল নেহেরু ইউনিভার্সিটির সাউথ এশিয়ান স্টাডিজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক। তিনি দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতি, ইতিহাস, ধর্ম বিষয়ে একাধিক বই লিখেছেন। তিনি জার্মানির হাইডেলবার্গ ইউনিভার্সিটি ও নিউজিল্যান্ডের ওয়েলিংটনের ভিক্টোরিয়া ইউনিভার্সিটির ভিজিটিং ফেলো ছিলেন। তাঁর বিখ্যাত দুটি বই হলো—‘বিজেপি অ্যান্ড দ্য ইভোলিউশন অব হিন্দু ন্যাশনালিজম’, ‘ইন্ডিয়া-সাউথ এশিয়া ইন্টারফেস’।

ইংরেজি থেকে অনুবাদ করেছেন আব্দুর রহমান

পার্থ এস ঘোষ

মাত্র পাঁচ মাস আগেও ভারত–বাংলাদেশ সম্পর্ক যে এমন তলানি পৌঁছাবে সেটি কল্পনা করাও ছিল অসম্ভব। সমস্যার মূলে ভারতের সেই সিদ্ধান্ত, যেখানে বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে কেবল থাকতেই দেওয়া হয়নি, বরং পরোক্ষভাবে তাঁকে বাংলাদেশের রাজনীতির বিতর্কিত বিষয়গুলো নিয়ে মতামত দেওয়ার সুযোগও দেওয়া হয়েছে। শেখ হাসিনা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে বাংলাদেশ সরকারকে দেশের ক্রমবর্ধমান সাম্প্রদায়িক সংকটের জন্য দায়ী করেছেন এবং তাঁর মতে, এটি হিন্দুদের ওপর ‘গণহত্যার’ সমতুল্য।

শেখ হাসিনার এ ধরনের মন্তব্য যে, বাংলাদেশ সরকারের জন্য বিরক্তিকর তা সহজেই অনুমেয়। ২০২৪ সালের ৯ ডিসেম্বর ভারতের পররাষ্ট্রসচিব বিক্রম মিশ্রির ঢাকা সফরের সময়, ড. ইউনূস এই বিষয়টি ভারতের প্রতিনিধির কাছে উল্লেখ করতে কুণ্ঠা করেননি। স্বভাবজাত ভদ্রতায় ড. ইউনূস শুধু বলেন, ‘আমাদের জনগণ চিন্তিত, কারণ তিনি (শেখ হাসিনা) সেখান (নয়াদিল্লি) থেকে অনেক মন্তব্য করছেন। এতে উত্তেজনা তৈরি হচ্ছে।’

বাংলাদেশে হিন্দু–বিদ্বেষী ঘটনাগুলো যে ভারতীয় হিন্দুদের অনুভূতিকে উসকে দেবে, তা অনুমেয়। ভারতের সর্বদা প্রস্তুত হিন্দুত্ববাদী শক্তি—বিজেপি, আরএসএস এবং আরও অনেক গোষ্ঠী প্রতিশোধের দাবিতে সোচ্চার। উত্তর প্রদেশ রাজ্যে বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ তো বাংলাদেশে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলোর সঙ্গে তাঁর রাজ্যের সাম্ভালে ঘটে যাওয়া মসজিদ সংক্রান্ত সংঘাতের যোগসূত্র খুঁজে পেয়েছেন। সাম্ভালের ঘটনায় চার জন মুসলমান প্রাণ হারিয়েছেন।

চলতি বছরের ৫ ডিসেম্বর অযোধ্যায় রামায়ণ মেলার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে (আর ৬ ডিসেম্বর বাবরি মসজিদ ভাঙার বার্ষিকী) আদিত্যনাথ বলেন, ‘৫০০ বছর আগে বাবরের এক সেনাপতি অযোধ্যায় যা করেছিলেন, সাম্ভালেও সেই একই ঘটনা ঘটেছে এবং বাংলাদেশেও তাই ঘটছে।’

এমনকি পশ্চিমবঙ্গেও—যেটি সাধারণত সাম্প্রদায়িকভাবে শান্তিপূর্ণ রাজ্য—বাংলাদেশের রাজনীতির উত্তাপ অনুভূত হচ্ছে। হাসিনা বা আদিত্যনাথ কারও চেয়ে পিছিয়ে না থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেছেন, জাতিসংঘের উচিত বাংলাদেশের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা।

এদিকে, মমতার এই উচ্চকিত বক্তব্যের জবাব দিতে গিয়ে পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী মমতার ‘মুসলিম তোষণের’ রাজনীতির বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ করেছেন। বাংলাদেশের রাজনীতি এবং পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিকে নাটকীয়ভাবে একসূত্রে গেঁথে শুভেন্দু ড. ইউনূসের উত্থানের পেছনের শক্তিগুলোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। তিনি হুমকি দিয়ে বলেছেন, যদি ভারতের হিন্দুরা এবং বাংলাদেশের ‘রাজাকার বিরোধী’ (মুক্তিযুদ্ধপন্থী) শক্তি এক হয় তবে তৎক্ষণাৎ মুহাম্মদ ইউনূসের ‘চামড়া তুলে’ নেওয়া সম্ভব।

অধিকাংশ ভারতীয়ই হয়তো খেয়াল করেননি যে, ভারতের সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থার চেয়ে খুব একটা ভিন্ন নয়। হিন্দু জাতীয়তাবাদী বিজেপি মনে করে, ভারত অত্যন্ত শক্তিশালী—মূলত এই অঞ্চলের জনসংখ্যার তিন–পঞ্চমাংশ, জিডিপি এবং সামরিক শক্তির কারণে—তাই মুসলিম ঘৃণার ওপর তাদের একচেটিয়া অধিকার আছে। মুসলিম ও বৌদ্ধ সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলো যদি কোনোভাবে হিন্দুবিরোধী মনোভাব প্রকাশ করে, তবে তা নিন্দনীয়। অথচ ভারতের ২০ কোটি মুসলমান (জনসংখ্যার ১৫ শতাংশ) নিজেদের দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক হিসেবে মনে করে দুঃখ প্রকাশ করলেও বিজেপি বা আরএসএস একটুও বিচলিত হয় না।

কিন্তু বিজেপিকে উপলব্ধি করতে হবে যে, ক্ষমতার সঙ্গে দায়িত্বও আসে। অনেক বছর আগে, শ্রীলঙ্কায় এক শিক্ষাবিষয়ক সেমিনারে চায়ের বিরতির সময়—যেখানে সিংহল–তামিল জাতিগত সংঘাত নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল—এক জ্যেষ্ঠ শ্রীলঙ্কান তামিল অধ্যাপক আমাকে বলেছিলেন, ‘ভারত এই অঞ্চলের প্রাকৃতিক অভিভাবক, যার মূল কেন্দ্রবিন্দু হলো তার ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শ। যেদিন তারা সেই প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘন করবে, সেদিন পৃথিবীর কোনো শক্তিই আঞ্চলিক শান্তি নিশ্চিত করতে পারবে না।’

বাংলাদেশি হিন্দুরা প্রকৃতপক্ষে কতটা সহিংসতার শিকার হয়েছে, তা নিশ্চিতভাবে জানা কঠিন। এই সোশ্যাল মিডিয়া এবং ভুয়া খবরের যুগে প্রতিটি খবরকেই সন্দেহের চোখে দেখা উচিত। ‘গণহত্যা’ শব্দটি অবশ্যই অত্যন্ত শক্তিশালী একটি দাবি। বাংলাদেশের রাজনীতি নিয়ে অধ্যয়নকারী হিসেবে আমি বলতে পারি যে, ভারতীয় সংবাদমাধ্যমে যা পড়ি, তা অতিরঞ্জিত এবং বর্তমান হিন্দুত্ববাদী শাসনকে তুষ্ট করার জন্য উদ্দেশ্যমূলক। শেখ হাসিনা অবশ্যই তাঁর ভারতীয় আশ্রয়দাতাদের সন্তুষ্ট করার জন্য রাজনীতি করছেন, যা মানুষের একটি স্বাভাবিক আত্মরক্ষামূলক প্রবৃত্তি।

এটা সত্য যে, বাংলাদেশে ইসলামপন্থী শক্তিগুলো ঐতিহ্যগতভাবে শক্তিশালী। বাংলাদেশের দুই প্রধান রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ এবং বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) বিশেষ করে নির্বাচনের সময় তাদের সমর্থন নেয়। তবে ইসলামি দলগুলো, বিশেষত জামায়াতে ইসলামী, নিজেরাও স্বীকার করে যে—তারা রাজনৈতিক ক্ষমতায় যেতে পারবে না। পাকিস্তানের ক্ষেত্রেও এটি সত্য।

কিন্তু ভারতের গল্পটি বেশি জটিল। ভারতে জামায়াতে ইসলামীর কোনো হিন্দু প্রতিপক্ষ নেই। ‘হিন্দু’ শব্দটি ধারণ করে কেবল একটি দল—হিন্দু মহাসভা, যা এখন ক্ষয়িষ্ণু। বিজেপি–আরএসএস জুটি এটি পুরোপুরি আত্মসাৎ করে নিয়েছে। এই জোটের বহু ‘বি–টিম’ রয়েছে—যেমন: বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, রাম সেনা, হিন্দু জনজাগৃতি সমিতি ইত্যাদি। এই বি–টিমগুলো প্রয়োজনমতো সর্বদা মাঠ পর্যায়ের কর্মী সরবরাহে প্রস্তুত। সুতরাং, বিজেপি—যারা দশ বছর ধরে ঘোষিতভাবে মুসলিমবিরোধী রাজনীতির মাধ্যমে ভারত শাসন করছে—যখন কোনো প্রতিবেশী দেশের সংখ্যালঘুদের জন্য মায়াকান্না করে তখন তা হাস্যকর দেখায়।

দক্ষিণ এশিয়ায় আন্তঃসম্প্রদায় সম্পর্কের অবনতি ঘটার প্রেক্ষাপটে একটি আঞ্চলিক উত্তাল পরিস্থিতির ঝুঁকি ব্যাপক—যদি না এই ধারা থামাতে ঐকমত্য না গড়ে ওঠে। ভালো হোক বা মন্দ, দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা (সার্ক) নামের কিছু একটা ছিল, যেখানে আঞ্চলিক নেতারা অন্তত একত্র হয়ে আলোচনা করতে পারতেন। কিন্তু ২০১৬ সাল থেকে এটি অকার্যকর। ভারত এখন ‘গ্লোবাল সাউথ’–এর অন্যতম নেতা হওয়ার দাবি করছে। কিন্তু তার নিজের প্রতিবেশীদের—যেখানে সবাই গ্লোবাল সাউথের অন্তর্ভুক্ত—আস্থা অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে।

প্রচলিত প্রবাদে বলা হয়, সহমর্মিতা নিজ ঘর থেকেই শুরু হওয়া উচিত। কিন্তু ভারতের সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির যেভাবে অবনতি ঘটছে, তাতে আমি দ্বিধায় পড়ে গেছি যে, দ্বিজাতি তত্ত্বের জনক—যেখানে বলা হয়েছিল ভারত আসলে দুটি জাতির সমষ্টি—মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ কী তবে আরও বাস্তববাদী ছিলেন? বিপরীতে, গান্ধী-নেহরু-প্যাটেলের নেতৃত্বে কংগ্রেস কী বেশি রোমান্টিক ছিল? আশা করি, এমন একদিন আসবে যখন আমার এই উদ্বেগ দূর হয়ে যাবে। বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি যা–ই নির্দেশ করুক না কেন, এ সত্য অস্বীকার করা যাবে না যে—পাকিস্তানের ইসলামি মতাদর্শ ১৯৭১ সালে দেশটির বিভক্তি ঠেকাতে পারেনি।

দক্ষিণ এশিয়া এক বিচিত্র ভূখণ্ড। এর আটটি সদস্য রাষ্ট্রের মধ্যে দুটি (ভারত ও নেপাল) হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ, তবে সাংবিধানিকভাবে ধর্মনিরপেক্ষ, দুটি বৌদ্ধ সংখ্যাগরিষ্ঠ (ভুটান ও শ্রীলঙ্কা) এবং সাংবিধানিকভাবে বৌদ্ধমতের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ এবং তিনটি পুরোপুরি ইসলামি রাষ্ট্র (আফগানিস্তান, মালদ্বীপ ও পাকিস্তান)। মালদ্বীপের অবস্থান এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। কেবল এর ইসলামি চরিত্রই নয়, দেশটি শতভাগ সুন্নি। মালদ্বীপের কোনো নাগরিক বিদেশে অবস্থানকালে যদি অন্য কোনো ধর্মাবলম্বী, এমনকি অন্য কোনো ইসলামি সম্প্রদায়ের (যেমন: শিয়া) কারও সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন, তবে তাঁকে দ্বীপপুঞ্জে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না।

বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বিষয়টি কিছুটা ‘লুকোচুরি’ খেলার মতো। ১৯৭১ সালে স্বাধীন হওয়ার পর দেশটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে যাত্রা শুরু করে (১৯৭২ সালে সংবিধান রচনার মধ্য দিয়ে), কিন্তু চার বছরের মধ্যেই ইসলামি রাষ্ট্রে পরিণত হয় এবং এক দশকের মাথায় আবারও বিতর্কিতভাবে ধর্মনিরপেক্ষতার দিকে ফেরার চেষ্টা করে। বর্তমান বাস্তবতা বিবেচনায় ধরে নেওয়া যায় যে, ভবিষ্যতে কোনো সাংবিধানিক সংশোধনী হলে তা ধর্মনিরপেক্ষতার অবশিষ্ট ছাপগুলোও মুছে দেবে।

তাহলে কি এটা ধরে নিতে হবে যে, দক্ষিণ এশিয়ায় কেবল হিন্দুরাই ধর্মনিরপেক্ষ হতে পারে? এই জটিল প্রশ্নটি আপাতত ভবিষ্যতের জন্য তোলা থাক। বর্তমান পরিস্থিতি খুব একটা ইতিবাচক নয়। ভারতের হিন্দুত্ববাদী শক্তিগুলো নিয়মিতভাবে ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণাকে ব্যঙ্গ করে এবং ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের ‘সেক্যুলার’ বলে বিদ্রূপ করে। অন্যদিকে, আরেকটি ধর্মনিরপেক্ষ হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ নেপালে রাজতন্ত্রপন্থীরা এখন দুর্বল হলেও নিশ্চিহ্ন নয়। কোনো অনুকূল পরিস্থিতি পেলে তারা রাজতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে নেপালকে আবার হিন্দু রাষ্ট্র ঘোষণা করবে। অভিযোগ রয়েছে, এই ধারণার পেছনে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের (আরএসএস) সমর্থন আছে।

বাংলাদেশে যা ঘটছে বা এ অঞ্চলে যেসব ঘটনা নিয়মিত ঘটে থাকে, তা আমাদের নিরাশ করে তোলার কথা নয়। দক্ষিণ এশিয়া নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে পড়াশোনা ও লেখালেখি করার পাশাপাশি এ অঞ্চলের বিভিন্ন ধরনের মানুষের সঙ্গে যোগাযোগের অভিজ্ঞতা থেকে আমি অনুভব করি, এ অঞ্চলে একটি অন্তর্নিহিত সভ্যতাগত সংযোগ রয়েছে।

দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থার (সার্ক—এখন প্রায় অকার্যকর) পরীক্ষাটি এই গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবতা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছিল। কারণ আঞ্চলিক নেতারা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের প্রচলিত বোধ থেকে মুক্ত হতে পারেননি। তাঁরা অনুধাবন করতে পারেননি যে, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের কাঠামোর বাইরেও একটি জগৎ রয়েছে। দ্বিপক্ষীয় ও বিতর্কিত বিষয় নিয়ে আলোচনা নিষিদ্ধ করে তারা সার্ককে যেন প্রিন্স হ্যামলেট বিবর্জিত এক নাটকে পরিণত করেছিল। ৯ ডিসেম্বর ভারত–বাংলাদেশ সচিব পর্যায়ের বৈঠকে বাংলাদেশ সার্ক পুনরুজ্জীবনের জন্য আহ্বান জানিয়েছিল। ভারতকে অবশ্যই এই প্রস্তাব গ্রহণ করা উচিত।

লেখক: পার্থ এস ঘোষ, দিল্লির জওহরলাল নেহেরু ইউনিভার্সিটির সাউথ এশিয়ান স্টাডিজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক। তিনি দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতি, ইতিহাস, ধর্ম বিষয়ে একাধিক বই লিখেছেন। তিনি জার্মানির হাইডেলবার্গ ইউনিভার্সিটি ও নিউজিল্যান্ডের ওয়েলিংটনের ভিক্টোরিয়া ইউনিভার্সিটির ভিজিটিং ফেলো ছিলেন। তাঁর বিখ্যাত দুটি বই হলো—‘বিজেপি অ্যান্ড দ্য ইভোলিউশন অব হিন্দু ন্যাশনালিজম’, ‘ইন্ডিয়া-সাউথ এশিয়া ইন্টারফেস’।

ইংরেজি থেকে অনুবাদ করেছেন আব্দুর রহমান

মাত্র পাঁচ মাস আগেও ভারত–বাংলাদেশ সম্পর্ক যে এমন তলানি পৌঁছাবে সেটি কল্পনা করাও ছিল অসম্ভব। সমস্যার মূলে ভারতের সেই সিদ্ধান্ত, যেখানে বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে কেবল থাকতেই দেওয়া হয়নি, বরং পরোক্ষভাবে তাঁকে বাংলাদেশের রাজনীতির বিতর্কিত বিষয়গুলো নিয়ে মতামত দেওয়ার সুযোগও দেওয়া হয়েছে। শেখ হাসিনা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে বাংলাদেশ সরকারকে দেশের ক্রমবর্ধমান সাম্প্রদায়িক সংকটের জন্য দায়ী করেছেন এবং তাঁর মতে, এটি হিন্দুদের ওপর ‘গণহত্যার’ সমতুল্য।

শেখ হাসিনার এ ধরনের মন্তব্য যে, বাংলাদেশ সরকারের জন্য বিরক্তিকর তা সহজেই অনুমেয়। ২০২৪ সালের ৯ ডিসেম্বর ভারতের পররাষ্ট্রসচিব বিক্রম মিশ্রির ঢাকা সফরের সময়, ড. ইউনূস এই বিষয়টি ভারতের প্রতিনিধির কাছে উল্লেখ করতে কুণ্ঠা করেননি। স্বভাবজাত ভদ্রতায় ড. ইউনূস শুধু বলেন, ‘আমাদের জনগণ চিন্তিত, কারণ তিনি (শেখ হাসিনা) সেখান (নয়াদিল্লি) থেকে অনেক মন্তব্য করছেন। এতে উত্তেজনা তৈরি হচ্ছে।’

বাংলাদেশে হিন্দু–বিদ্বেষী ঘটনাগুলো যে ভারতীয় হিন্দুদের অনুভূতিকে উসকে দেবে, তা অনুমেয়। ভারতের সর্বদা প্রস্তুত হিন্দুত্ববাদী শক্তি—বিজেপি, আরএসএস এবং আরও অনেক গোষ্ঠী প্রতিশোধের দাবিতে সোচ্চার। উত্তর প্রদেশ রাজ্যে বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ তো বাংলাদেশে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলোর সঙ্গে তাঁর রাজ্যের সাম্ভালে ঘটে যাওয়া মসজিদ সংক্রান্ত সংঘাতের যোগসূত্র খুঁজে পেয়েছেন। সাম্ভালের ঘটনায় চার জন মুসলমান প্রাণ হারিয়েছেন।

চলতি বছরের ৫ ডিসেম্বর অযোধ্যায় রামায়ণ মেলার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে (আর ৬ ডিসেম্বর বাবরি মসজিদ ভাঙার বার্ষিকী) আদিত্যনাথ বলেন, ‘৫০০ বছর আগে বাবরের এক সেনাপতি অযোধ্যায় যা করেছিলেন, সাম্ভালেও সেই একই ঘটনা ঘটেছে এবং বাংলাদেশেও তাই ঘটছে।’

এমনকি পশ্চিমবঙ্গেও—যেটি সাধারণত সাম্প্রদায়িকভাবে শান্তিপূর্ণ রাজ্য—বাংলাদেশের রাজনীতির উত্তাপ অনুভূত হচ্ছে। হাসিনা বা আদিত্যনাথ কারও চেয়ে পিছিয়ে না থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেছেন, জাতিসংঘের উচিত বাংলাদেশের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা।

এদিকে, মমতার এই উচ্চকিত বক্তব্যের জবাব দিতে গিয়ে পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী মমতার ‘মুসলিম তোষণের’ রাজনীতির বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ করেছেন। বাংলাদেশের রাজনীতি এবং পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিকে নাটকীয়ভাবে একসূত্রে গেঁথে শুভেন্দু ড. ইউনূসের উত্থানের পেছনের শক্তিগুলোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। তিনি হুমকি দিয়ে বলেছেন, যদি ভারতের হিন্দুরা এবং বাংলাদেশের ‘রাজাকার বিরোধী’ (মুক্তিযুদ্ধপন্থী) শক্তি এক হয় তবে তৎক্ষণাৎ মুহাম্মদ ইউনূসের ‘চামড়া তুলে’ নেওয়া সম্ভব।

অধিকাংশ ভারতীয়ই হয়তো খেয়াল করেননি যে, ভারতের সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থার চেয়ে খুব একটা ভিন্ন নয়। হিন্দু জাতীয়তাবাদী বিজেপি মনে করে, ভারত অত্যন্ত শক্তিশালী—মূলত এই অঞ্চলের জনসংখ্যার তিন–পঞ্চমাংশ, জিডিপি এবং সামরিক শক্তির কারণে—তাই মুসলিম ঘৃণার ওপর তাদের একচেটিয়া অধিকার আছে। মুসলিম ও বৌদ্ধ সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলো যদি কোনোভাবে হিন্দুবিরোধী মনোভাব প্রকাশ করে, তবে তা নিন্দনীয়। অথচ ভারতের ২০ কোটি মুসলমান (জনসংখ্যার ১৫ শতাংশ) নিজেদের দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক হিসেবে মনে করে দুঃখ প্রকাশ করলেও বিজেপি বা আরএসএস একটুও বিচলিত হয় না।

কিন্তু বিজেপিকে উপলব্ধি করতে হবে যে, ক্ষমতার সঙ্গে দায়িত্বও আসে। অনেক বছর আগে, শ্রীলঙ্কায় এক শিক্ষাবিষয়ক সেমিনারে চায়ের বিরতির সময়—যেখানে সিংহল–তামিল জাতিগত সংঘাত নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল—এক জ্যেষ্ঠ শ্রীলঙ্কান তামিল অধ্যাপক আমাকে বলেছিলেন, ‘ভারত এই অঞ্চলের প্রাকৃতিক অভিভাবক, যার মূল কেন্দ্রবিন্দু হলো তার ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শ। যেদিন তারা সেই প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘন করবে, সেদিন পৃথিবীর কোনো শক্তিই আঞ্চলিক শান্তি নিশ্চিত করতে পারবে না।’

বাংলাদেশি হিন্দুরা প্রকৃতপক্ষে কতটা সহিংসতার শিকার হয়েছে, তা নিশ্চিতভাবে জানা কঠিন। এই সোশ্যাল মিডিয়া এবং ভুয়া খবরের যুগে প্রতিটি খবরকেই সন্দেহের চোখে দেখা উচিত। ‘গণহত্যা’ শব্দটি অবশ্যই অত্যন্ত শক্তিশালী একটি দাবি। বাংলাদেশের রাজনীতি নিয়ে অধ্যয়নকারী হিসেবে আমি বলতে পারি যে, ভারতীয় সংবাদমাধ্যমে যা পড়ি, তা অতিরঞ্জিত এবং বর্তমান হিন্দুত্ববাদী শাসনকে তুষ্ট করার জন্য উদ্দেশ্যমূলক। শেখ হাসিনা অবশ্যই তাঁর ভারতীয় আশ্রয়দাতাদের সন্তুষ্ট করার জন্য রাজনীতি করছেন, যা মানুষের একটি স্বাভাবিক আত্মরক্ষামূলক প্রবৃত্তি।

এটা সত্য যে, বাংলাদেশে ইসলামপন্থী শক্তিগুলো ঐতিহ্যগতভাবে শক্তিশালী। বাংলাদেশের দুই প্রধান রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ এবং বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) বিশেষ করে নির্বাচনের সময় তাদের সমর্থন নেয়। তবে ইসলামি দলগুলো, বিশেষত জামায়াতে ইসলামী, নিজেরাও স্বীকার করে যে—তারা রাজনৈতিক ক্ষমতায় যেতে পারবে না। পাকিস্তানের ক্ষেত্রেও এটি সত্য।

কিন্তু ভারতের গল্পটি বেশি জটিল। ভারতে জামায়াতে ইসলামীর কোনো হিন্দু প্রতিপক্ষ নেই। ‘হিন্দু’ শব্দটি ধারণ করে কেবল একটি দল—হিন্দু মহাসভা, যা এখন ক্ষয়িষ্ণু। বিজেপি–আরএসএস জুটি এটি পুরোপুরি আত্মসাৎ করে নিয়েছে। এই জোটের বহু ‘বি–টিম’ রয়েছে—যেমন: বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, রাম সেনা, হিন্দু জনজাগৃতি সমিতি ইত্যাদি। এই বি–টিমগুলো প্রয়োজনমতো সর্বদা মাঠ পর্যায়ের কর্মী সরবরাহে প্রস্তুত। সুতরাং, বিজেপি—যারা দশ বছর ধরে ঘোষিতভাবে মুসলিমবিরোধী রাজনীতির মাধ্যমে ভারত শাসন করছে—যখন কোনো প্রতিবেশী দেশের সংখ্যালঘুদের জন্য মায়াকান্না করে তখন তা হাস্যকর দেখায়।

দক্ষিণ এশিয়ায় আন্তঃসম্প্রদায় সম্পর্কের অবনতি ঘটার প্রেক্ষাপটে একটি আঞ্চলিক উত্তাল পরিস্থিতির ঝুঁকি ব্যাপক—যদি না এই ধারা থামাতে ঐকমত্য না গড়ে ওঠে। ভালো হোক বা মন্দ, দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা (সার্ক) নামের কিছু একটা ছিল, যেখানে আঞ্চলিক নেতারা অন্তত একত্র হয়ে আলোচনা করতে পারতেন। কিন্তু ২০১৬ সাল থেকে এটি অকার্যকর। ভারত এখন ‘গ্লোবাল সাউথ’–এর অন্যতম নেতা হওয়ার দাবি করছে। কিন্তু তার নিজের প্রতিবেশীদের—যেখানে সবাই গ্লোবাল সাউথের অন্তর্ভুক্ত—আস্থা অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে।

প্রচলিত প্রবাদে বলা হয়, সহমর্মিতা নিজ ঘর থেকেই শুরু হওয়া উচিত। কিন্তু ভারতের সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির যেভাবে অবনতি ঘটছে, তাতে আমি দ্বিধায় পড়ে গেছি যে, দ্বিজাতি তত্ত্বের জনক—যেখানে বলা হয়েছিল ভারত আসলে দুটি জাতির সমষ্টি—মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ কী তবে আরও বাস্তববাদী ছিলেন? বিপরীতে, গান্ধী-নেহরু-প্যাটেলের নেতৃত্বে কংগ্রেস কী বেশি রোমান্টিক ছিল? আশা করি, এমন একদিন আসবে যখন আমার এই উদ্বেগ দূর হয়ে যাবে। বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি যা–ই নির্দেশ করুক না কেন, এ সত্য অস্বীকার করা যাবে না যে—পাকিস্তানের ইসলামি মতাদর্শ ১৯৭১ সালে দেশটির বিভক্তি ঠেকাতে পারেনি।

দক্ষিণ এশিয়া এক বিচিত্র ভূখণ্ড। এর আটটি সদস্য রাষ্ট্রের মধ্যে দুটি (ভারত ও নেপাল) হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ, তবে সাংবিধানিকভাবে ধর্মনিরপেক্ষ, দুটি বৌদ্ধ সংখ্যাগরিষ্ঠ (ভুটান ও শ্রীলঙ্কা) এবং সাংবিধানিকভাবে বৌদ্ধমতের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ এবং তিনটি পুরোপুরি ইসলামি রাষ্ট্র (আফগানিস্তান, মালদ্বীপ ও পাকিস্তান)। মালদ্বীপের অবস্থান এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। কেবল এর ইসলামি চরিত্রই নয়, দেশটি শতভাগ সুন্নি। মালদ্বীপের কোনো নাগরিক বিদেশে অবস্থানকালে যদি অন্য কোনো ধর্মাবলম্বী, এমনকি অন্য কোনো ইসলামি সম্প্রদায়ের (যেমন: শিয়া) কারও সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন, তবে তাঁকে দ্বীপপুঞ্জে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না।

বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বিষয়টি কিছুটা ‘লুকোচুরি’ খেলার মতো। ১৯৭১ সালে স্বাধীন হওয়ার পর দেশটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে যাত্রা শুরু করে (১৯৭২ সালে সংবিধান রচনার মধ্য দিয়ে), কিন্তু চার বছরের মধ্যেই ইসলামি রাষ্ট্রে পরিণত হয় এবং এক দশকের মাথায় আবারও বিতর্কিতভাবে ধর্মনিরপেক্ষতার দিকে ফেরার চেষ্টা করে। বর্তমান বাস্তবতা বিবেচনায় ধরে নেওয়া যায় যে, ভবিষ্যতে কোনো সাংবিধানিক সংশোধনী হলে তা ধর্মনিরপেক্ষতার অবশিষ্ট ছাপগুলোও মুছে দেবে।

তাহলে কি এটা ধরে নিতে হবে যে, দক্ষিণ এশিয়ায় কেবল হিন্দুরাই ধর্মনিরপেক্ষ হতে পারে? এই জটিল প্রশ্নটি আপাতত ভবিষ্যতের জন্য তোলা থাক। বর্তমান পরিস্থিতি খুব একটা ইতিবাচক নয়। ভারতের হিন্দুত্ববাদী শক্তিগুলো নিয়মিতভাবে ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণাকে ব্যঙ্গ করে এবং ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের ‘সেক্যুলার’ বলে বিদ্রূপ করে। অন্যদিকে, আরেকটি ধর্মনিরপেক্ষ হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ নেপালে রাজতন্ত্রপন্থীরা এখন দুর্বল হলেও নিশ্চিহ্ন নয়। কোনো অনুকূল পরিস্থিতি পেলে তারা রাজতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে নেপালকে আবার হিন্দু রাষ্ট্র ঘোষণা করবে। অভিযোগ রয়েছে, এই ধারণার পেছনে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের (আরএসএস) সমর্থন আছে।

বাংলাদেশে যা ঘটছে বা এ অঞ্চলে যেসব ঘটনা নিয়মিত ঘটে থাকে, তা আমাদের নিরাশ করে তোলার কথা নয়। দক্ষিণ এশিয়া নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে পড়াশোনা ও লেখালেখি করার পাশাপাশি এ অঞ্চলের বিভিন্ন ধরনের মানুষের সঙ্গে যোগাযোগের অভিজ্ঞতা থেকে আমি অনুভব করি, এ অঞ্চলে একটি অন্তর্নিহিত সভ্যতাগত সংযোগ রয়েছে।

দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থার (সার্ক—এখন প্রায় অকার্যকর) পরীক্ষাটি এই গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবতা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছিল। কারণ আঞ্চলিক নেতারা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের প্রচলিত বোধ থেকে মুক্ত হতে পারেননি। তাঁরা অনুধাবন করতে পারেননি যে, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের কাঠামোর বাইরেও একটি জগৎ রয়েছে। দ্বিপক্ষীয় ও বিতর্কিত বিষয় নিয়ে আলোচনা নিষিদ্ধ করে তারা সার্ককে যেন প্রিন্স হ্যামলেট বিবর্জিত এক নাটকে পরিণত করেছিল। ৯ ডিসেম্বর ভারত–বাংলাদেশ সচিব পর্যায়ের বৈঠকে বাংলাদেশ সার্ক পুনরুজ্জীবনের জন্য আহ্বান জানিয়েছিল। ভারতকে অবশ্যই এই প্রস্তাব গ্রহণ করা উচিত।

লেখক: পার্থ এস ঘোষ, দিল্লির জওহরলাল নেহেরু ইউনিভার্সিটির সাউথ এশিয়ান স্টাডিজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক। তিনি দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতি, ইতিহাস, ধর্ম বিষয়ে একাধিক বই লিখেছেন। তিনি জার্মানির হাইডেলবার্গ ইউনিভার্সিটি ও নিউজিল্যান্ডের ওয়েলিংটনের ভিক্টোরিয়া ইউনিভার্সিটির ভিজিটিং ফেলো ছিলেন। তাঁর বিখ্যাত দুটি বই হলো—‘বিজেপি অ্যান্ড দ্য ইভোলিউশন অব হিন্দু ন্যাশনালিজম’, ‘ইন্ডিয়া-সাউথ এশিয়া ইন্টারফেস’।

ইংরেজি থেকে অনুবাদ করেছেন আব্দুর রহমান

ইমরান খানকে প্রতিদিন ২২ ঘণ্টা একা একটি সেলে রাখা হচ্ছে। সার্বক্ষণিক নজরদারির মধ্যে থাকা ওই কক্ষে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগও নেই। পরিবারের অভিযোগ, পাকিস্তানের সামরিক নেতৃত্ব ইচ্ছাকৃতভাবে ইমরান খানের মনোবল ভেঙে দিতে চাইছে।

৮ ঘণ্টা আগে

ইরানের সঙ্গে নতুন করে বড় ধরনের সামরিক সংঘাতের আশঙ্কা ঘনীভূত হচ্ছে—এমন ইঙ্গিতই দিচ্ছে ইসরায়েলের সাম্প্রতিক তৎপরতা। দেশটির পার্লামেন্টের পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা কমিটির এক গোপন বৈঠকে ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনীর (আইডিএফ) জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তারা ইরানের সঙ্গে সম্ভাব্য নতুন যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে বিস্তারিত...

১৬ ঘণ্টা আগে

পাকিস্তানের কাছে ৬৮ কোটি ৬০ লাখ ডলার মূল্যের উন্নত প্রযুক্তি ও আধুনিক পার্টস বিক্রির অনুমোদন দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। এই প্যাকেজটি পাকিস্তানের কাছে থাকা এফ-১৬ যুদ্ধবিমানগুলোর আধুনিকীকরণের জন্য দেওয়া হয়েছে। চির প্রতিদ্বন্দ্বী ভারত–পাকিস্তানের মধ্যে চলমান উত্তেজনার আবহে এই চুক্তি সম্পন্ন হলো।

১৮ ঘণ্টা আগে

আন্তর্জাতিক সমুদ্র চুক্তি অনুযায়ী, একটি নির্দিষ্ট টনেজের চেয়ে বেশি ওজনের সব জাহাজেই স্বয়ংক্রিয় শনাক্তকরণ ব্যবস্থা (এআইএস) থাকা বাধ্যতামূলক, যা জাহাজের অবস্থান নিয়মিতভাবে সম্প্রচার করে। কিন্তু ‘স্কিপার’-এর গতিবিধির পাবলিক রেকর্ড হয় অসম্পূর্ণ অথবা বিভ্রান্তিকর।

৩ দিন আগেআজকের পত্রিকা ডেস্ক

চার বছর আগে যিনি ছিলেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী, সেই ইমরান খান আজ নিজ দেশেই ধুঁকে ধুঁকে মরছেন। ৭৩ বছর বয়সী এই ক্রিকেট কিংবদন্তি বর্তমানে রাওয়ালপিন্ডির আদিয়ালা কারাগারে বন্দী। জাতিসংঘের তথ্য অনুযায়ী, তাঁকে প্রতিদিন ২২ ঘণ্টা একা একটি সেলে রাখা হচ্ছে। সার্বক্ষণিক নজরদারির মধ্যে থাকা ওই কক্ষে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগও নেই। পরিবারের অভিযোগ, পাকিস্তানের সামরিক নেতৃত্ব ইচ্ছাকৃতভাবে ইমরান খানের মনোবল ভেঙে দিতে চাইছে। ইমরান খানের ছেলে কাসিম বলেন, ‘এটা মানসিক নির্যাতন। তাঁকে মানসিকভাবে দুর্বল করতেই এসব করা হচ্ছে। কিন্তু আমার বাবা শক্ত মানুষ।’

ইমরান খানের প্রথম স্ত্রী জেমিমা গোল্ডস্মিথের দুই ছেলে কাসিম ও সুলাইমান। গত আড়াই বছর ধরে তাঁরা এক দুঃস্বপ্নের মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন। চলতি সপ্তাহে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ আকার নেয়। সেনাপ্রধান আসিম মুনিরকে নিয়ে ইমরান খানের নির্দেশনায় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি পোস্ট দেওয়া হয়েছিল। এরপরই সরকার কারাগারে থাকা ইমরান খানের সব সুযোগ-সুবিধা বন্ধ করে দেয়। দুর্নীতির মামলায় দেওয়া ১৪ বছরের সাজার সঙ্গে যুক্ত হতে থাকে একের পর এক নতুন মামলা। ইমরানের পরিবারের আশঙ্কা—এই সংকট সমাধানের কোনো সহজ পথ নেই।

কাসিম বলেন, ‘বাবার বিরুদ্ধে ২০০টির বেশি মামলা আছে। একটি মামলা বাতিল হলে সঙ্গে সঙ্গে দু-তিনটি নতুন মামলা দেওয়া হয়। এটা শুধু সময়ক্ষেপণের কৌশল।’

কারাগারের পরিস্থিতিও ভয়াবহ। সুলাইমান বলেন, ‘বাবাকে যে ছোট কক্ষে রাখা হয়েছে, সেটিকে “ডেথ সেল” বলা হয়। এখানে সাধারণত মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামিদের রাখা হয়। ওই বেশির ভাগ সময়ই বিদ্যুৎ থাকে না। দেওয়া হয় না বই বা পড়ার কোনো উপকরণ।’

কাসিমের ভাষায়, ‘যে পানিতে তিনি গোসল করেন, সেটি খুবই নোংরা। ওই কারাগারে অন্তত এক ডজন বন্দী হেপাটাইটিসে মারা গেছে, আর তাঁরা সবাই ছিলেন পিটিআইয়ের সমর্থক।’

তবে কারা কর্তৃপক্ষ বলছে, সংক্রামক রোগে আক্রান্ত বন্দীদের আলাদা রাখা হয়।

জাতিসংঘের বিশেষ প্রতিবেদক অ্যালিস জিল এডওয়ার্ডসের এক প্রতিবেদনে ইমরান খানের সেলের চিত্র আরও ভয়াবহভাবে উঠে এসেছে। সেখানে বলা হয়েছে, কক্ষটি ছোট, বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা নেই বললেই চলে, প্রাকৃতিক আলোর অভাব রয়েছে এবং চরম তাপমাত্রা ও পোকামাকড়ের উপদ্রবজনিত কারণে তিনি বমি বমি ভাব এবং ওজন হ্রাসের শিকার হচ্ছেন।

কিন্তু ইমরানের খানের মতো একজন মানুষের জীবনে এই পরিস্থিতি কীভাবে তৈরি হলো

পাকিস্তানের ইতিহাসে ইমরান খান শুধু একজন সাবেক প্রধানমন্ত্রীই নন, তিনি ক্রিকেট ইতিহাসের অন্যতম সেরা অলরাউন্ডার। ১৯৯২ সালে তাঁর নেতৃত্বেই পাকিস্তান একমাত্র ওয়ানডে বিশ্বকাপ জেতে। সেই আসরে খেলোয়াড়দের তিনি বলেছিলেন, ‘কোণঠাসা বাঘের মতো লড়ো।’ প্রতীক হিসেবে বাঘ আঁকা টি-শার্টও পরেছিলেন তিনি।

মাঠের বাইরে ইমরান খানের জীবনও ছিল আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু। নব্বইয়ের দশকে লন্ডনের ট্রাম্পস নাইটক্লাব থেকে শুরু করে গসিপ কলাম—সবখানেই ছিল তাঁর উপস্থিতি। মডেল মারি হেলভিন একবার বলেছিলেন, ‘ইমরানের মতো বিধ্বংসী পুরুষ আর কেউ ছিলেন না।’

১৯৯৫ সালে ২১ বছর বয়সী জেমিমা গোল্ডস্মিথকে বিয়ে করেন ইমরান খান। বয়স ও সংস্কৃতিগত পার্থক্য নিয়ে সমালোচনা থাকলেও জেমিমা তখন বলেছিলেন, ‘আমার জন্য ইমরান পাশ্চাত্যের রাতজাগা ও মদের জীবন ছেড়ে দিতে প্রস্তুত।’

এরপর ২০০৪ সালে তাঁদের বিচ্ছেদ হয়। তবে বিচ্ছেদ হলেও, বন্দী ইমরান খানের জন্য জেমিমার উদ্বেগ আজও রয়ে গেছে। সম্প্রতি তিনি ইলন মাস্ককে চিঠি দিয়ে অভিযোগ করেছেন, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স ইমরান খান-সংক্রান্ত পোস্ট গোপনে সীমিত করছে।

ইমরানের ছেলে কাসিম বলেন, ‘ছোটবেলা থেকে আমরা বাবার সংস্পর্শে বড় হয়েছি। এখন বাবা নেই, এটা আমাদের জন্য খুব কষ্টের। আমাদের মায়ের জন্যও এটা কষ্টের।’

দুই ভাই আশা করছেন, এ বিষয়গুলো সামনে আনলে আন্তর্জাতিক মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাবে। কিন্তু আসলেই কি ইমরান খানের বিষয়টি আন্তর্জাতিক মহলের নজরে আসবে? এমন প্রশ্ন অবান্তর নয়। কারণ, প্রায় আড়াই বছর থেকে কারাগারে থাকলেও কেউ ইমরান খানের খোঁজ নেয়নি।

অ্যাশেজের মতো বড় আয়োজন চললেও, ক্রিকেট বিশ্ব থেকে কোনো আনুষ্ঠানিক প্রতিবাদ নেই। আইসিসি হল অব ফেমে জায়গা পেয়েছেন ইমরান খান, কিন্তু সেখানেও নীরবতা। তবে অনেকেই মনে করেন, কথা বললে সরকার আরও কঠোর হতে পারে। ইমরানের ছেলে কাসিম বলেন, ‘প্রতিবার আমরা কিছু বললে পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়।’

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, গত ৫০ বছরে পাকিস্তানের প্রতিটি প্রধানমন্ত্রীকেই কারাবরণ করতে হয়েছে। চ্যাথাম হাউসের গবেষক ফারজানা শেখ মনে করেন, ইমরান খানের সামনে বর্তমানে দুটি পথ—হয় লন্ডনে নির্বাসন অথবা পাকিস্তানে গৃহবন্দিত্ব।

কিন্তু তাঁর ছেলেরা বলছেন, দুটোই অগ্রহণযোগ্য। কাসিমের মতে, ‘লন্ডনে গেলে বাবা মানসিকভাবে ভেঙে পড়বেন।’ আর সুলাইমান বলেন, ‘গৃহবন্দিত্ব মানে রাজনীতি থেকে নির্বাসন—বাবা সেটা মানবেন না।’

ওয়াশিংটনে গিয়ে মার্কিন কংগ্রেস সদস্যদের সঙ্গে বৈঠক করেও তেমন অগ্রগতি হয়নি। সুলাইমান বলেন, ‘সেনাপ্রধান ও ট্রাম্পের সম্পর্ক এখন ভালো। ফলে আমাদের আশার জায়গা কম।’

শেষ বিকল্প হিসেবে পাকিস্তানে যাওয়ার কথাও ভাবছেন তাঁরা। কিন্তু সেটিও ঝুঁকিপূর্ণ। কাসিম বলেন, ‘পাকিস্তানে যাওয়ার পর আমাদের গ্রেপ্তার করা হলে হয়তো সেটাই বাবাকে কোনো সমঝোতায় যেতে বাধ্য করবে। কিন্তু আমরা এ রকম কিছু করতে চাই না। সবচেয়ে ভয়াবহ আশঙ্কা—তিনি ৭৩ বছরের একজন মানুষ। আমরা কি আর কখনো তাঁকে দেখতে পাব?’

ব্রিটিশ দৈনিক দ্য টেলিগ্রাফ থেকে অনূদিত

চার বছর আগে যিনি ছিলেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী, সেই ইমরান খান আজ নিজ দেশেই ধুঁকে ধুঁকে মরছেন। ৭৩ বছর বয়সী এই ক্রিকেট কিংবদন্তি বর্তমানে রাওয়ালপিন্ডির আদিয়ালা কারাগারে বন্দী। জাতিসংঘের তথ্য অনুযায়ী, তাঁকে প্রতিদিন ২২ ঘণ্টা একা একটি সেলে রাখা হচ্ছে। সার্বক্ষণিক নজরদারির মধ্যে থাকা ওই কক্ষে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগও নেই। পরিবারের অভিযোগ, পাকিস্তানের সামরিক নেতৃত্ব ইচ্ছাকৃতভাবে ইমরান খানের মনোবল ভেঙে দিতে চাইছে। ইমরান খানের ছেলে কাসিম বলেন, ‘এটা মানসিক নির্যাতন। তাঁকে মানসিকভাবে দুর্বল করতেই এসব করা হচ্ছে। কিন্তু আমার বাবা শক্ত মানুষ।’

ইমরান খানের প্রথম স্ত্রী জেমিমা গোল্ডস্মিথের দুই ছেলে কাসিম ও সুলাইমান। গত আড়াই বছর ধরে তাঁরা এক দুঃস্বপ্নের মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন। চলতি সপ্তাহে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ আকার নেয়। সেনাপ্রধান আসিম মুনিরকে নিয়ে ইমরান খানের নির্দেশনায় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি পোস্ট দেওয়া হয়েছিল। এরপরই সরকার কারাগারে থাকা ইমরান খানের সব সুযোগ-সুবিধা বন্ধ করে দেয়। দুর্নীতির মামলায় দেওয়া ১৪ বছরের সাজার সঙ্গে যুক্ত হতে থাকে একের পর এক নতুন মামলা। ইমরানের পরিবারের আশঙ্কা—এই সংকট সমাধানের কোনো সহজ পথ নেই।

কাসিম বলেন, ‘বাবার বিরুদ্ধে ২০০টির বেশি মামলা আছে। একটি মামলা বাতিল হলে সঙ্গে সঙ্গে দু-তিনটি নতুন মামলা দেওয়া হয়। এটা শুধু সময়ক্ষেপণের কৌশল।’

কারাগারের পরিস্থিতিও ভয়াবহ। সুলাইমান বলেন, ‘বাবাকে যে ছোট কক্ষে রাখা হয়েছে, সেটিকে “ডেথ সেল” বলা হয়। এখানে সাধারণত মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামিদের রাখা হয়। ওই বেশির ভাগ সময়ই বিদ্যুৎ থাকে না। দেওয়া হয় না বই বা পড়ার কোনো উপকরণ।’

কাসিমের ভাষায়, ‘যে পানিতে তিনি গোসল করেন, সেটি খুবই নোংরা। ওই কারাগারে অন্তত এক ডজন বন্দী হেপাটাইটিসে মারা গেছে, আর তাঁরা সবাই ছিলেন পিটিআইয়ের সমর্থক।’

তবে কারা কর্তৃপক্ষ বলছে, সংক্রামক রোগে আক্রান্ত বন্দীদের আলাদা রাখা হয়।

জাতিসংঘের বিশেষ প্রতিবেদক অ্যালিস জিল এডওয়ার্ডসের এক প্রতিবেদনে ইমরান খানের সেলের চিত্র আরও ভয়াবহভাবে উঠে এসেছে। সেখানে বলা হয়েছে, কক্ষটি ছোট, বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা নেই বললেই চলে, প্রাকৃতিক আলোর অভাব রয়েছে এবং চরম তাপমাত্রা ও পোকামাকড়ের উপদ্রবজনিত কারণে তিনি বমি বমি ভাব এবং ওজন হ্রাসের শিকার হচ্ছেন।

কিন্তু ইমরানের খানের মতো একজন মানুষের জীবনে এই পরিস্থিতি কীভাবে তৈরি হলো

পাকিস্তানের ইতিহাসে ইমরান খান শুধু একজন সাবেক প্রধানমন্ত্রীই নন, তিনি ক্রিকেট ইতিহাসের অন্যতম সেরা অলরাউন্ডার। ১৯৯২ সালে তাঁর নেতৃত্বেই পাকিস্তান একমাত্র ওয়ানডে বিশ্বকাপ জেতে। সেই আসরে খেলোয়াড়দের তিনি বলেছিলেন, ‘কোণঠাসা বাঘের মতো লড়ো।’ প্রতীক হিসেবে বাঘ আঁকা টি-শার্টও পরেছিলেন তিনি।

মাঠের বাইরে ইমরান খানের জীবনও ছিল আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু। নব্বইয়ের দশকে লন্ডনের ট্রাম্পস নাইটক্লাব থেকে শুরু করে গসিপ কলাম—সবখানেই ছিল তাঁর উপস্থিতি। মডেল মারি হেলভিন একবার বলেছিলেন, ‘ইমরানের মতো বিধ্বংসী পুরুষ আর কেউ ছিলেন না।’

১৯৯৫ সালে ২১ বছর বয়সী জেমিমা গোল্ডস্মিথকে বিয়ে করেন ইমরান খান। বয়স ও সংস্কৃতিগত পার্থক্য নিয়ে সমালোচনা থাকলেও জেমিমা তখন বলেছিলেন, ‘আমার জন্য ইমরান পাশ্চাত্যের রাতজাগা ও মদের জীবন ছেড়ে দিতে প্রস্তুত।’

এরপর ২০০৪ সালে তাঁদের বিচ্ছেদ হয়। তবে বিচ্ছেদ হলেও, বন্দী ইমরান খানের জন্য জেমিমার উদ্বেগ আজও রয়ে গেছে। সম্প্রতি তিনি ইলন মাস্ককে চিঠি দিয়ে অভিযোগ করেছেন, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স ইমরান খান-সংক্রান্ত পোস্ট গোপনে সীমিত করছে।

ইমরানের ছেলে কাসিম বলেন, ‘ছোটবেলা থেকে আমরা বাবার সংস্পর্শে বড় হয়েছি। এখন বাবা নেই, এটা আমাদের জন্য খুব কষ্টের। আমাদের মায়ের জন্যও এটা কষ্টের।’

দুই ভাই আশা করছেন, এ বিষয়গুলো সামনে আনলে আন্তর্জাতিক মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাবে। কিন্তু আসলেই কি ইমরান খানের বিষয়টি আন্তর্জাতিক মহলের নজরে আসবে? এমন প্রশ্ন অবান্তর নয়। কারণ, প্রায় আড়াই বছর থেকে কারাগারে থাকলেও কেউ ইমরান খানের খোঁজ নেয়নি।

অ্যাশেজের মতো বড় আয়োজন চললেও, ক্রিকেট বিশ্ব থেকে কোনো আনুষ্ঠানিক প্রতিবাদ নেই। আইসিসি হল অব ফেমে জায়গা পেয়েছেন ইমরান খান, কিন্তু সেখানেও নীরবতা। তবে অনেকেই মনে করেন, কথা বললে সরকার আরও কঠোর হতে পারে। ইমরানের ছেলে কাসিম বলেন, ‘প্রতিবার আমরা কিছু বললে পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়।’

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, গত ৫০ বছরে পাকিস্তানের প্রতিটি প্রধানমন্ত্রীকেই কারাবরণ করতে হয়েছে। চ্যাথাম হাউসের গবেষক ফারজানা শেখ মনে করেন, ইমরান খানের সামনে বর্তমানে দুটি পথ—হয় লন্ডনে নির্বাসন অথবা পাকিস্তানে গৃহবন্দিত্ব।

কিন্তু তাঁর ছেলেরা বলছেন, দুটোই অগ্রহণযোগ্য। কাসিমের মতে, ‘লন্ডনে গেলে বাবা মানসিকভাবে ভেঙে পড়বেন।’ আর সুলাইমান বলেন, ‘গৃহবন্দিত্ব মানে রাজনীতি থেকে নির্বাসন—বাবা সেটা মানবেন না।’

ওয়াশিংটনে গিয়ে মার্কিন কংগ্রেস সদস্যদের সঙ্গে বৈঠক করেও তেমন অগ্রগতি হয়নি। সুলাইমান বলেন, ‘সেনাপ্রধান ও ট্রাম্পের সম্পর্ক এখন ভালো। ফলে আমাদের আশার জায়গা কম।’

শেষ বিকল্প হিসেবে পাকিস্তানে যাওয়ার কথাও ভাবছেন তাঁরা। কিন্তু সেটিও ঝুঁকিপূর্ণ। কাসিম বলেন, ‘পাকিস্তানে যাওয়ার পর আমাদের গ্রেপ্তার করা হলে হয়তো সেটাই বাবাকে কোনো সমঝোতায় যেতে বাধ্য করবে। কিন্তু আমরা এ রকম কিছু করতে চাই না। সবচেয়ে ভয়াবহ আশঙ্কা—তিনি ৭৩ বছরের একজন মানুষ। আমরা কি আর কখনো তাঁকে দেখতে পাব?’

ব্রিটিশ দৈনিক দ্য টেলিগ্রাফ থেকে অনূদিত

বাংলাদেশি হিন্দুরা প্রকৃতপক্ষে কতটা সহিংসতার শিকার হয়েছে, তা নিশ্চিতভাবে জানা কঠিন। এই সোশ্যাল মিডিয়া এবং ভুয়া খবরের যুগে প্রতিটি খবরকেই সন্দেহের চোখে দেখা উচিত। ‘গণহত্যা’ শব্দটি অবশ্যই অত্যন্ত শক্তিশালী একটি দাবি। বাংলাদেশের রাজনীতি নিয়ে অধ্যয়নকারী হিসেবে আমি বলতে পারি যে, ভারতীয় সংবাদমাধ্যমে যা পড়

১৫ ডিসেম্বর ২০২৪

ইরানের সঙ্গে নতুন করে বড় ধরনের সামরিক সংঘাতের আশঙ্কা ঘনীভূত হচ্ছে—এমন ইঙ্গিতই দিচ্ছে ইসরায়েলের সাম্প্রতিক তৎপরতা। দেশটির পার্লামেন্টের পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা কমিটির এক গোপন বৈঠকে ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনীর (আইডিএফ) জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তারা ইরানের সঙ্গে সম্ভাব্য নতুন যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে বিস্তারিত...

১৬ ঘণ্টা আগে

পাকিস্তানের কাছে ৬৮ কোটি ৬০ লাখ ডলার মূল্যের উন্নত প্রযুক্তি ও আধুনিক পার্টস বিক্রির অনুমোদন দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। এই প্যাকেজটি পাকিস্তানের কাছে থাকা এফ-১৬ যুদ্ধবিমানগুলোর আধুনিকীকরণের জন্য দেওয়া হয়েছে। চির প্রতিদ্বন্দ্বী ভারত–পাকিস্তানের মধ্যে চলমান উত্তেজনার আবহে এই চুক্তি সম্পন্ন হলো।

১৮ ঘণ্টা আগে

আন্তর্জাতিক সমুদ্র চুক্তি অনুযায়ী, একটি নির্দিষ্ট টনেজের চেয়ে বেশি ওজনের সব জাহাজেই স্বয়ংক্রিয় শনাক্তকরণ ব্যবস্থা (এআইএস) থাকা বাধ্যতামূলক, যা জাহাজের অবস্থান নিয়মিতভাবে সম্প্রচার করে। কিন্তু ‘স্কিপার’-এর গতিবিধির পাবলিক রেকর্ড হয় অসম্পূর্ণ অথবা বিভ্রান্তিকর।

৩ দিন আগেআজকের পত্রিকা ডেস্ক

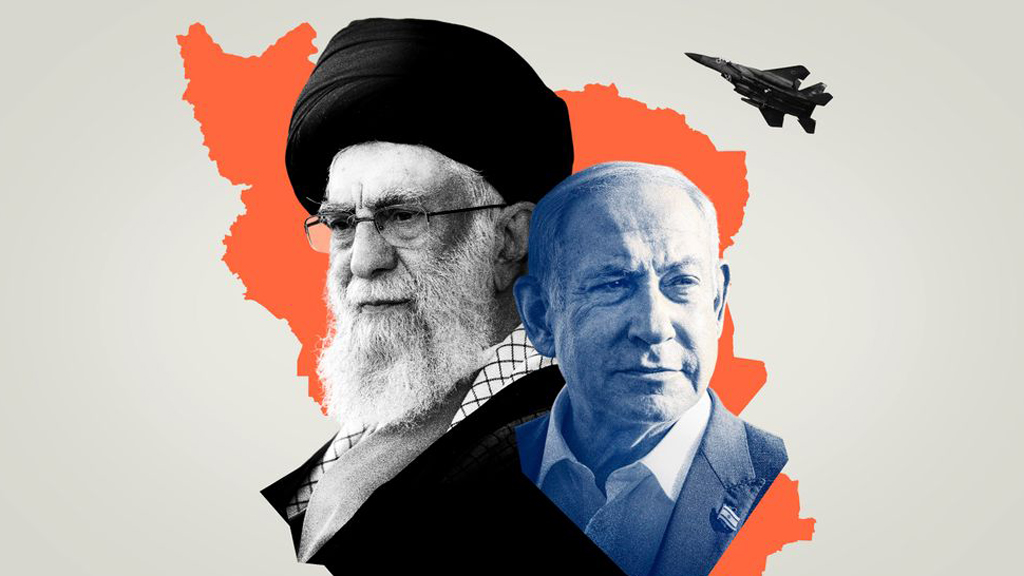

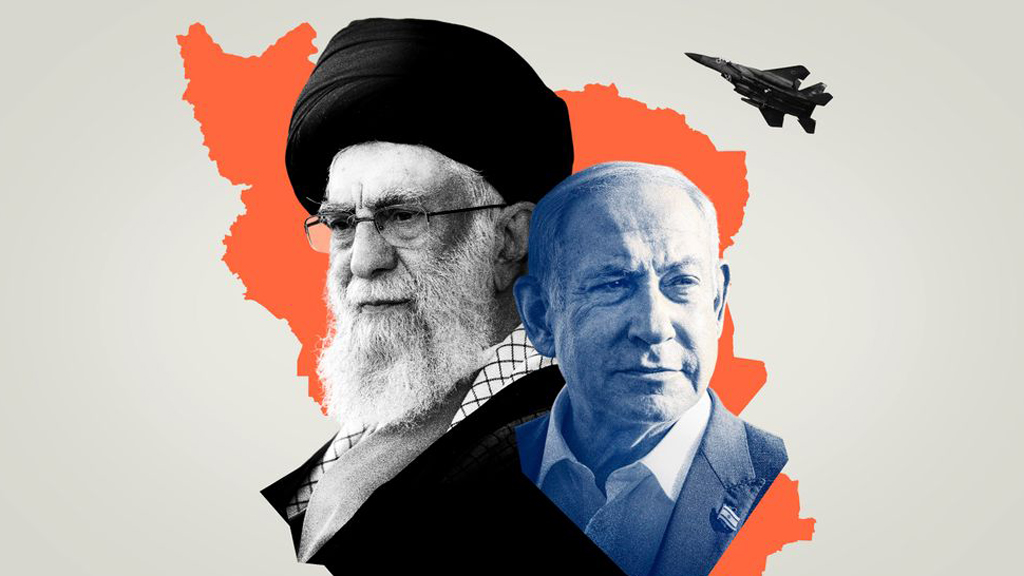

ইরানের সঙ্গে নতুন করে বড় ধরনের সামরিক সংঘাতের আশঙ্কা ঘনীভূত হচ্ছে—এমন ইঙ্গিতই দিচ্ছে ইসরায়েলের সাম্প্রতিক তৎপরতা। দেশটির পার্লামেন্টের পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা কমিটির এক গোপন বৈঠকে ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনীর (আইডিএফ) জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তারা ইরানের সঙ্গে সম্ভাব্য নতুন যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে বিস্তারিত ব্রিফ করেছেন।

হিব্রু ভাষার ইসরায়েলি সংবাদমাধ্যম মারিভের খবরে বলা হয়েছে, ওই বৈঠকে এক সামরিক প্রতিনিধি সংসদ সদস্যদের জানান, তেহরান ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র উৎপাদন বাড়িয়েছে এবং হামলার সক্ষমতা পুরোপুরি পুনর্গঠন ও সম্প্রসারণের চেষ্টা করছে। আইডিএফের আশঙ্কা, আগের মতোই ইরান একযোগে শত শত ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়ে ইসরায়েলের ভূখণ্ডে বড় ধরনের আঘাত হানতে পারে।

গত এক মাসে পশ্চিমা মূলধারার গণমাধ্যমগুলোতেও ইসরায়েল-ইরান উত্তেজনা নিয়ে সতর্কবার্তা জোরালো হয়েছে। দ্য নিউইয়র্ক টাইমস যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তাদের ও কিছু বিশ্লেষকদের উদ্ধৃতি দিয়ে জানিয়েছে, দুই দেশের মধ্যে সরাসরি সামরিক সংঘর্ষ এড়ানো দিন দিন কঠিন হয়ে পড়ছে। নিউইয়র্ক টাইমসের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, উভয় পক্ষ দ্রুত সামরিক সক্ষমতা বাড়াচ্ছে, পরোক্ষ বা প্রক্সি ফ্রন্ট বিস্তৃত করছে এবং কূটনৈতিক পথ থেকে আরও দূরে সরে যাচ্ছে। সব মিলিয়ে যুদ্ধের ঝুঁকি প্রতি সপ্তাহেই বাড়ছে।

নিউইয়র্ক টাইমসের প্রতিবেদনে বর্তমান উত্তেজনার একটি বড় কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে ২০১৫ সালের পারমাণবিক চুক্তির (জেসিপিওএ) মেয়াদ শেষ হওয়া। চলতি বছরের অক্টোবরে চুক্তিটি বাতিল হয়ে যাওয়ার পর ইরানের ওপর নতুন করে কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ হয়। ফলে পারমাণবিক চুক্তি নিয়ে আলোচনার পথ পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়।

নিউইয়র্ক টাইমসের প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, তেহরানের দাবি অনুযায়ী তারা উচ্চমাত্রার সমৃদ্ধ ইউরেনিয়ামের সব মজুত ধ্বংস করেছে। কিন্তু ইসরায়েলি কর্মকর্তারা মনে করেন, এর একটি অংশ গোপনে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। উপসাগরীয় দেশগুলোর মধ্যেও উদ্বেগ বাড়ছে—তাদের মতে, ইরানে ইসরায়েলের আরেকটি হামলা ‘হবে কি না’ এটা প্রশ্ন নয়, হামলা ‘কবে হবে’—সেটাই বড় প্রশ্ন। ইসরায়েলের দৃষ্টিতে, ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি তাদের অস্তিত্বের জন্য হুমকি। তেল আবিবের এই মনোভাব সামরিক হামলার সম্ভাবনাকে প্রায় অনিবার্য করে তুলছে।

এদিকে, আন্তর্জাতিক সংকট বিষয়ক গবেষণা সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইসিস গ্রুপের ইরান প্রকল্পের পরিচালক আলি ভায়েজ জানান, তাঁর ইরানি সূত্র অনুযায়ী দেশটির ক্ষেপণাস্ত্র কারখানাগুলো দিনে ২৪ ঘণ্টাই চালু আছে। তাঁর ভাষায়, নতুন কোনো সংঘাত হলে ইরান আগের মতো ১২ দিনে ৫০০টি নয়, বরং একযোগে ২ হাজার ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়ে ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ভেঙে দিতে চায়।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ইরান-ইসরায়েল দ্বন্দ্বের মূল কারণগুলো এখনো অমীমাংসিত থাকায় সংঘাতের একটি চক্রাকার ধারা তৈরি হয়েছে, যেখানে উত্তেজনা প্রায় কাঠামোগতভাবেই অনিবার্য। ইরানের দীর্ঘদিন ধরে গড়ে তোলা তথাকথিত ‘প্রতিরোধের অক্ষ’ (যার মধ্যে বিভিন্ন আঞ্চলিক মিত্র ও গোষ্ঠী রয়েছে) গত জুনে ১২ দিনের যুদ্ধে এবং বিশেষ করে গত বছর সিরিয়ায় সরকার পরিবর্তনের পর বড় ধাক্কা খেয়েছে। তবু ইরানের হাতে এখনো গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক রসদ রয়েছে। যেমন—ইয়েমেনের আনসারুল্লাহ (হুতি), লেবাননের হিজবুল্লাহ এবং ইরাকের বিভিন্ন শিয়া মিলিশিয়া। এসব শক্তির মাধ্যমে তেহরান এখনো এক ধরনের অপ্রতিসম প্রতিরোধ সক্ষমতা ধরে রেখেছে।

ইসরায়েলি সংবাদমাধ্যম কার্সরইনফোর বরাতে জানা যায়, দেশটির নিরাপত্তা সংস্থার এক শীর্ষ সূত্রের দাবি—ডোনাল্ড ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই, অর্থাৎ ২০২৯ সালের জানুয়ারির আগে ইরানে শাসক পরিবর্তনের সম্ভাবনা বিবেচনায় রেখেছে ইসরায়েল। সূত্রটি জানায়, ইরান একদিকে যেমন ক্ষেপণাস্ত্র ভান্ডার বাড়াচ্ছে, অন্যদিকে ইসরায়েল ইরানের পারমাণবিক ও প্রতিরক্ষা স্থাপনাগুলো নিরবচ্ছিন্নভাবে নজরদারিতে রেখেছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, আরেকটি সামরিক সংঘাত এখন কেবল সময়ের ব্যাপার।

নিউইয়র্ক টাইমস বলছে, ইরান নাতানজের দক্ষিণে ‘পিকঅ্যাক্স মাউন্টেন’ নামে একটি নতুন ভূগর্ভস্থ স্থাপনায় পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির মূল উপাদান ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধ করার কাজ করছে। সেখানে এখনো আন্তর্জাতিক পারমাণবিক শক্তি সংস্থার (আইএইএ) পরিদর্শকদের প্রবেশাধিকার দেওয়া হয়নি।

এই প্রেক্ষাপটে ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান বলেছেন, তেহরান শান্তি ও সংলাপ চায়, তবে চাপের কাছে মাথা নত করবে না, পারমাণবিক ও ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচিও পরিত্যাগ করবে না। তাঁর মতে, এসব কর্মসূচি জাতীয় সার্বভৌমত্বের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। তিনি বহুপক্ষীয় আলোচনায় ফেরার আগ্রহ দেখালেও শর্ত দিয়েছেন—‘ইরানের বৈজ্ঞানিক, প্রযুক্তিগত ও প্রতিরক্ষা সক্ষমতা অক্ষুণ্ন রাখতে হবে’।

এখন প্রশ্ন উঠেছে, ইরান-ইসরায়েল যুদ্ধ বাধলে যুক্তরাষ্ট্র কি আবারও তাতে জড়াবে?

গেল নভেম্বরের শুরুতে ডোনাল্ড ট্রাম্প স্বীকার করেন, জুনে ইরানে ইসরায়েলি হামলায় যুক্তরাষ্ট্র সম্পৃক্ত ছিল। বিষয়টি এত দিন হোয়াইট হাউস অস্বীকার করে আসছিল। ওই সময় ট্রাম্প আরও বলেন, ওয়াশিংটন চাইলে তেহরানের ওপর নিষেধাজ্ঞা শিথিল করতেও প্রস্তুত।

ট্রাম্পের এমন বক্তব্যের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ওয়াশিংটনে সৌদি যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমানের সঙ্গে তাঁর বৈঠক হয়। সেখানে ট্রাম্প আবার বলেন, ইরান যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তি চায় এবং ওয়াশিংটন আলোচনায় প্রস্তুত। একই দিনে ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনির উপদেষ্টা কামাল খারাজি জানান, পারস্পরিক সম্মান ও সমতার ভিত্তিতে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনায় বসতে প্রস্তুত ইরান, তবে প্রথম পদক্ষেপ ওয়াশিংটনকেই নিতে হবে। তিনি স্পষ্ট করে বলেন, ইরানের ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচি আলোচনার বাইরে, কারণ এটি জাতীয় প্রতিরোধের মূল স্তম্ভ। কেবল পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়েই সীমিত আলোচনার সুযোগ রয়েছে, তাও সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ন না হলে।

বিশ্লেষকদের মতে, ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রকে সরাসরি ইরানের সঙ্গে যুদ্ধে জড়াতে চান না। অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অস্থিরতা ও অর্থনৈতিক চাপে আরেকটি যুদ্ধ যুক্তরাষ্ট্রের জন্য ব্যয়বহুল হবে। কিন্তু ইসরায়েল এই পরিস্থিতিকে একটি ঐতিহাসিক সুযোগ হিসেবে দেখছে। ইসরায়েল চাচ্ছে, তারা এই সুযোগে ইরানের পারমাণবিক ও ক্ষেপণাস্ত্র সক্ষমতা স্থায়ীভাবে ধ্বংস করে দেবে।

সব মিলিয়ে, তেহরান আশাবাদী কথাবার্তায় ভরসা করছে না। ইরানি কূটনীতিকদের ধারণা, ইসরায়েল আঞ্চলিক প্রতিক্রিয়া বা যুক্তরাষ্ট্রের আপত্তি উপেক্ষা করেই সামরিক পরিকল্পনা এগিয়ে নিচ্ছে। তাদের মতে, ইসরায়েল হামলা চালালে যুক্তরাষ্ট্রকে যেকোনোভাবে সংঘাতে টেনে আনার চেষ্টা করবে—যদিও ট্রাম্প নতুন যুদ্ধ এড়াতে চান।

যুক্তরাষ্ট্র চাক বা না চাক, পরিস্থিতির চাপে তাকে শেষ পর্যন্ত সংঘাতে জড়িয়ে পড়তে হতে পারে। আর যদি ইরান ইসরায়েলি হামলার জবাবে আরও কঠোর প্রতিক্রিয়া দেখায়, তাহলে ওয়াশিংটনের সামনে কঠিন সিদ্ধান্ত এসে দাঁড়াবে—হস্তক্ষেপ করবে, নাকি নিয়ন্ত্রণ হারাবে। ইরান অবশ্য স্পষ্ট বার্তা দিচ্ছে—তারা ধ্বংসের ভয় পায় না এবং সর্বাত্মক যুদ্ধে নামলে ‘ইসরায়েলকেও সঙ্গে নিয়ে ডুববে’।

আরটি থেকে অনুবাদ করেছেন জগৎপতি বর্মা

ইরানের সঙ্গে নতুন করে বড় ধরনের সামরিক সংঘাতের আশঙ্কা ঘনীভূত হচ্ছে—এমন ইঙ্গিতই দিচ্ছে ইসরায়েলের সাম্প্রতিক তৎপরতা। দেশটির পার্লামেন্টের পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা কমিটির এক গোপন বৈঠকে ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনীর (আইডিএফ) জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তারা ইরানের সঙ্গে সম্ভাব্য নতুন যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে বিস্তারিত ব্রিফ করেছেন।

হিব্রু ভাষার ইসরায়েলি সংবাদমাধ্যম মারিভের খবরে বলা হয়েছে, ওই বৈঠকে এক সামরিক প্রতিনিধি সংসদ সদস্যদের জানান, তেহরান ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র উৎপাদন বাড়িয়েছে এবং হামলার সক্ষমতা পুরোপুরি পুনর্গঠন ও সম্প্রসারণের চেষ্টা করছে। আইডিএফের আশঙ্কা, আগের মতোই ইরান একযোগে শত শত ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়ে ইসরায়েলের ভূখণ্ডে বড় ধরনের আঘাত হানতে পারে।

গত এক মাসে পশ্চিমা মূলধারার গণমাধ্যমগুলোতেও ইসরায়েল-ইরান উত্তেজনা নিয়ে সতর্কবার্তা জোরালো হয়েছে। দ্য নিউইয়র্ক টাইমস যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তাদের ও কিছু বিশ্লেষকদের উদ্ধৃতি দিয়ে জানিয়েছে, দুই দেশের মধ্যে সরাসরি সামরিক সংঘর্ষ এড়ানো দিন দিন কঠিন হয়ে পড়ছে। নিউইয়র্ক টাইমসের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, উভয় পক্ষ দ্রুত সামরিক সক্ষমতা বাড়াচ্ছে, পরোক্ষ বা প্রক্সি ফ্রন্ট বিস্তৃত করছে এবং কূটনৈতিক পথ থেকে আরও দূরে সরে যাচ্ছে। সব মিলিয়ে যুদ্ধের ঝুঁকি প্রতি সপ্তাহেই বাড়ছে।

নিউইয়র্ক টাইমসের প্রতিবেদনে বর্তমান উত্তেজনার একটি বড় কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে ২০১৫ সালের পারমাণবিক চুক্তির (জেসিপিওএ) মেয়াদ শেষ হওয়া। চলতি বছরের অক্টোবরে চুক্তিটি বাতিল হয়ে যাওয়ার পর ইরানের ওপর নতুন করে কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ হয়। ফলে পারমাণবিক চুক্তি নিয়ে আলোচনার পথ পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়।

নিউইয়র্ক টাইমসের প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, তেহরানের দাবি অনুযায়ী তারা উচ্চমাত্রার সমৃদ্ধ ইউরেনিয়ামের সব মজুত ধ্বংস করেছে। কিন্তু ইসরায়েলি কর্মকর্তারা মনে করেন, এর একটি অংশ গোপনে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। উপসাগরীয় দেশগুলোর মধ্যেও উদ্বেগ বাড়ছে—তাদের মতে, ইরানে ইসরায়েলের আরেকটি হামলা ‘হবে কি না’ এটা প্রশ্ন নয়, হামলা ‘কবে হবে’—সেটাই বড় প্রশ্ন। ইসরায়েলের দৃষ্টিতে, ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি তাদের অস্তিত্বের জন্য হুমকি। তেল আবিবের এই মনোভাব সামরিক হামলার সম্ভাবনাকে প্রায় অনিবার্য করে তুলছে।

এদিকে, আন্তর্জাতিক সংকট বিষয়ক গবেষণা সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইসিস গ্রুপের ইরান প্রকল্পের পরিচালক আলি ভায়েজ জানান, তাঁর ইরানি সূত্র অনুযায়ী দেশটির ক্ষেপণাস্ত্র কারখানাগুলো দিনে ২৪ ঘণ্টাই চালু আছে। তাঁর ভাষায়, নতুন কোনো সংঘাত হলে ইরান আগের মতো ১২ দিনে ৫০০টি নয়, বরং একযোগে ২ হাজার ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়ে ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ভেঙে দিতে চায়।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ইরান-ইসরায়েল দ্বন্দ্বের মূল কারণগুলো এখনো অমীমাংসিত থাকায় সংঘাতের একটি চক্রাকার ধারা তৈরি হয়েছে, যেখানে উত্তেজনা প্রায় কাঠামোগতভাবেই অনিবার্য। ইরানের দীর্ঘদিন ধরে গড়ে তোলা তথাকথিত ‘প্রতিরোধের অক্ষ’ (যার মধ্যে বিভিন্ন আঞ্চলিক মিত্র ও গোষ্ঠী রয়েছে) গত জুনে ১২ দিনের যুদ্ধে এবং বিশেষ করে গত বছর সিরিয়ায় সরকার পরিবর্তনের পর বড় ধাক্কা খেয়েছে। তবু ইরানের হাতে এখনো গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক রসদ রয়েছে। যেমন—ইয়েমেনের আনসারুল্লাহ (হুতি), লেবাননের হিজবুল্লাহ এবং ইরাকের বিভিন্ন শিয়া মিলিশিয়া। এসব শক্তির মাধ্যমে তেহরান এখনো এক ধরনের অপ্রতিসম প্রতিরোধ সক্ষমতা ধরে রেখেছে।

ইসরায়েলি সংবাদমাধ্যম কার্সরইনফোর বরাতে জানা যায়, দেশটির নিরাপত্তা সংস্থার এক শীর্ষ সূত্রের দাবি—ডোনাল্ড ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই, অর্থাৎ ২০২৯ সালের জানুয়ারির আগে ইরানে শাসক পরিবর্তনের সম্ভাবনা বিবেচনায় রেখেছে ইসরায়েল। সূত্রটি জানায়, ইরান একদিকে যেমন ক্ষেপণাস্ত্র ভান্ডার বাড়াচ্ছে, অন্যদিকে ইসরায়েল ইরানের পারমাণবিক ও প্রতিরক্ষা স্থাপনাগুলো নিরবচ্ছিন্নভাবে নজরদারিতে রেখেছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, আরেকটি সামরিক সংঘাত এখন কেবল সময়ের ব্যাপার।

নিউইয়র্ক টাইমস বলছে, ইরান নাতানজের দক্ষিণে ‘পিকঅ্যাক্স মাউন্টেন’ নামে একটি নতুন ভূগর্ভস্থ স্থাপনায় পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির মূল উপাদান ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধ করার কাজ করছে। সেখানে এখনো আন্তর্জাতিক পারমাণবিক শক্তি সংস্থার (আইএইএ) পরিদর্শকদের প্রবেশাধিকার দেওয়া হয়নি।

এই প্রেক্ষাপটে ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান বলেছেন, তেহরান শান্তি ও সংলাপ চায়, তবে চাপের কাছে মাথা নত করবে না, পারমাণবিক ও ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচিও পরিত্যাগ করবে না। তাঁর মতে, এসব কর্মসূচি জাতীয় সার্বভৌমত্বের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। তিনি বহুপক্ষীয় আলোচনায় ফেরার আগ্রহ দেখালেও শর্ত দিয়েছেন—‘ইরানের বৈজ্ঞানিক, প্রযুক্তিগত ও প্রতিরক্ষা সক্ষমতা অক্ষুণ্ন রাখতে হবে’।

এখন প্রশ্ন উঠেছে, ইরান-ইসরায়েল যুদ্ধ বাধলে যুক্তরাষ্ট্র কি আবারও তাতে জড়াবে?

গেল নভেম্বরের শুরুতে ডোনাল্ড ট্রাম্প স্বীকার করেন, জুনে ইরানে ইসরায়েলি হামলায় যুক্তরাষ্ট্র সম্পৃক্ত ছিল। বিষয়টি এত দিন হোয়াইট হাউস অস্বীকার করে আসছিল। ওই সময় ট্রাম্প আরও বলেন, ওয়াশিংটন চাইলে তেহরানের ওপর নিষেধাজ্ঞা শিথিল করতেও প্রস্তুত।

ট্রাম্পের এমন বক্তব্যের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ওয়াশিংটনে সৌদি যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমানের সঙ্গে তাঁর বৈঠক হয়। সেখানে ট্রাম্প আবার বলেন, ইরান যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তি চায় এবং ওয়াশিংটন আলোচনায় প্রস্তুত। একই দিনে ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনির উপদেষ্টা কামাল খারাজি জানান, পারস্পরিক সম্মান ও সমতার ভিত্তিতে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনায় বসতে প্রস্তুত ইরান, তবে প্রথম পদক্ষেপ ওয়াশিংটনকেই নিতে হবে। তিনি স্পষ্ট করে বলেন, ইরানের ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচি আলোচনার বাইরে, কারণ এটি জাতীয় প্রতিরোধের মূল স্তম্ভ। কেবল পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়েই সীমিত আলোচনার সুযোগ রয়েছে, তাও সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ন না হলে।

বিশ্লেষকদের মতে, ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রকে সরাসরি ইরানের সঙ্গে যুদ্ধে জড়াতে চান না। অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অস্থিরতা ও অর্থনৈতিক চাপে আরেকটি যুদ্ধ যুক্তরাষ্ট্রের জন্য ব্যয়বহুল হবে। কিন্তু ইসরায়েল এই পরিস্থিতিকে একটি ঐতিহাসিক সুযোগ হিসেবে দেখছে। ইসরায়েল চাচ্ছে, তারা এই সুযোগে ইরানের পারমাণবিক ও ক্ষেপণাস্ত্র সক্ষমতা স্থায়ীভাবে ধ্বংস করে দেবে।

সব মিলিয়ে, তেহরান আশাবাদী কথাবার্তায় ভরসা করছে না। ইরানি কূটনীতিকদের ধারণা, ইসরায়েল আঞ্চলিক প্রতিক্রিয়া বা যুক্তরাষ্ট্রের আপত্তি উপেক্ষা করেই সামরিক পরিকল্পনা এগিয়ে নিচ্ছে। তাদের মতে, ইসরায়েল হামলা চালালে যুক্তরাষ্ট্রকে যেকোনোভাবে সংঘাতে টেনে আনার চেষ্টা করবে—যদিও ট্রাম্প নতুন যুদ্ধ এড়াতে চান।

যুক্তরাষ্ট্র চাক বা না চাক, পরিস্থিতির চাপে তাকে শেষ পর্যন্ত সংঘাতে জড়িয়ে পড়তে হতে পারে। আর যদি ইরান ইসরায়েলি হামলার জবাবে আরও কঠোর প্রতিক্রিয়া দেখায়, তাহলে ওয়াশিংটনের সামনে কঠিন সিদ্ধান্ত এসে দাঁড়াবে—হস্তক্ষেপ করবে, নাকি নিয়ন্ত্রণ হারাবে। ইরান অবশ্য স্পষ্ট বার্তা দিচ্ছে—তারা ধ্বংসের ভয় পায় না এবং সর্বাত্মক যুদ্ধে নামলে ‘ইসরায়েলকেও সঙ্গে নিয়ে ডুববে’।

আরটি থেকে অনুবাদ করেছেন জগৎপতি বর্মা

বাংলাদেশি হিন্দুরা প্রকৃতপক্ষে কতটা সহিংসতার শিকার হয়েছে, তা নিশ্চিতভাবে জানা কঠিন। এই সোশ্যাল মিডিয়া এবং ভুয়া খবরের যুগে প্রতিটি খবরকেই সন্দেহের চোখে দেখা উচিত। ‘গণহত্যা’ শব্দটি অবশ্যই অত্যন্ত শক্তিশালী একটি দাবি। বাংলাদেশের রাজনীতি নিয়ে অধ্যয়নকারী হিসেবে আমি বলতে পারি যে, ভারতীয় সংবাদমাধ্যমে যা পড়

১৫ ডিসেম্বর ২০২৪

ইমরান খানকে প্রতিদিন ২২ ঘণ্টা একা একটি সেলে রাখা হচ্ছে। সার্বক্ষণিক নজরদারির মধ্যে থাকা ওই কক্ষে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগও নেই। পরিবারের অভিযোগ, পাকিস্তানের সামরিক নেতৃত্ব ইচ্ছাকৃতভাবে ইমরান খানের মনোবল ভেঙে দিতে চাইছে।

৮ ঘণ্টা আগে

পাকিস্তানের কাছে ৬৮ কোটি ৬০ লাখ ডলার মূল্যের উন্নত প্রযুক্তি ও আধুনিক পার্টস বিক্রির অনুমোদন দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। এই প্যাকেজটি পাকিস্তানের কাছে থাকা এফ-১৬ যুদ্ধবিমানগুলোর আধুনিকীকরণের জন্য দেওয়া হয়েছে। চির প্রতিদ্বন্দ্বী ভারত–পাকিস্তানের মধ্যে চলমান উত্তেজনার আবহে এই চুক্তি সম্পন্ন হলো।

১৮ ঘণ্টা আগে

আন্তর্জাতিক সমুদ্র চুক্তি অনুযায়ী, একটি নির্দিষ্ট টনেজের চেয়ে বেশি ওজনের সব জাহাজেই স্বয়ংক্রিয় শনাক্তকরণ ব্যবস্থা (এআইএস) থাকা বাধ্যতামূলক, যা জাহাজের অবস্থান নিয়মিতভাবে সম্প্রচার করে। কিন্তু ‘স্কিপার’-এর গতিবিধির পাবলিক রেকর্ড হয় অসম্পূর্ণ অথবা বিভ্রান্তিকর।

৩ দিন আগেআজকের পত্রিকা ডেস্ক

পাকিস্তানের কাছে ৬৮ কোটি ৬০ লাখ ডলার মূল্যের উন্নত প্রযুক্তি ও আধুনিক পার্টস বিক্রির অনুমোদন দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। এই প্যাকেজটি পাকিস্তানের কাছে থাকা এফ-১৬ যুদ্ধবিমানগুলোর আধুনিকীকরণের জন্য দেওয়া হয়েছে। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে চলমান উত্তেজনার আবহে এই চুক্তি সম্পন্ন হলো।

মনে রাখা দরকার, এ বছরের মে মাসে ভারত নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরে এক হামলার পর দুই দেশের মধ্যে পাঁচ দিনের সংঘাত বাধে। এদিকে যুক্তরাষ্ট্র সম্প্রতি ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকেও আরও মার্কিন অস্ত্র কেনার জন্য চাপ দিয়ে যাচ্ছে।

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে পাকিস্তানের কী চুক্তি হলো

ব্রাসেলসভিত্তিক থিংকট্যাংক আন্তর্জাতিক ক্রাইসিস গ্রুপের জ্যেষ্ঠ বিশ্লেষক প্রবীণ দোন্থি জানান, এই অনুমোদনটি মূলত ২০২২ সালের এক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তির অংশ। এই চুক্তির লক্ষ্য পাকিস্তানের এফ-১৬ যুদ্ধবিমানের বহরকে কার্যক্ষম রাখা। তিনি বলেন, ‘এই এফ-১৬ চুক্তিটি বৃহত্তর যুক্তরাষ্ট্র-পাকিস্তান দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এ কারণে কিছুটা দেরি হলেও প্রেসিডেন্ট বাইডেনের দেখানো পথেই প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের প্রশাসনও এটিকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন। দুই পক্ষই এই অঞ্চলে যৌথ সন্ত্রাসবিরোধী অভিযানে এই যুদ্ধবিমানগুলোর উপযোগিতার ওপর জোর দেয়।’

সর্বশেষ এই চুক্তি নতুন কোনো যুদ্ধবিমান বিক্রির জন্য নয়, বরং পাকিস্তানের হাতে থাকা এফ-১৬ বহরের জন্য প্রযুক্তি বিক্রি এবং সেগুলোর আধুনিকীকরণের জন্য। যুক্তরাষ্ট্রর প্রতিরক্ষা নিরাপত্তা সহযোগিতা সংস্থা (ডিএসসিএ) ৪ ডিসেম্বর দেশটির কংগ্রেসে একটি প্রতিবেদন পাঠিয়ে চুক্তিটি নিশ্চিত করে।

ধারণা করা হয়, পাকিস্তানের কাছে ৭০ থেকে ৮০টি কার্যক্ষম এফ-১৬ বিমান আছে। এর মধ্যে কিছু পুরোনো কিন্তু পরে আধুনিক করে তোলা ‘ব্লক-১৫’ মডেল, জর্ডানের কাছ থেকে পাওয়া কিছু এফ-১৬ এবং কিছু নতুন ‘ব্লক ৫২+’ মডেলের বিমান রয়েছে।

এই প্যাকেজে আছে—উন্নত ফ্লাইট অপারেশন ও বিমানের ইলেকট্রনিক সিস্টেমের জন্য হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার আপডেট। অ্যাডভান্সড আইডেনটিফিকেশন ফ্রেন্ড অর ফো (আইএফএফ) সিস্টেম, যা পাইলটদের শত্রু বিমান থেকে মিত্র বিমান শনাক্ত করতে সাহায্য করে। নেভিগেশন আপগ্রেড, খুচরা পার্টস ও মেরামত সুবিধা।

এফ-১৬-এর সাপোর্ট ও আপগ্রেডের জন্য ৬৪ কোটি ৯০ লাখ ডলার বরাদ্দ করা হয়েছে। এ ছাড়া আরও ৩ কোটি ৭০ লাখ ডলারের গুরুত্বপূর্ণ সামরিক সরঞ্জাম (এমডিই) দেওয়া হবে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ৯২টি লিংক-১৬ সিস্টেম। এই লিংক-১৬ একটি সুরক্ষিত সামরিক ট্যাকটিক্যাল ডেটা লিংক নেটওয়ার্ক, যার মাধ্যমে সামরিক বিমান, জাহাজ এবং স্থলবাহিনীর মধ্যে খুদে বার্তা বা ছবির মাধ্যমে রিয়েল টাইম বা তাৎক্ষণিকভাবে যোগাযোগ করা যায়।

বিক্রির জন্য অনুমোদিত অন্য গুরুত্বপূর্ণ সরঞ্জামগুলোর মধ্যে রয়েছে ছয়টি এমকে-৮২ ৫০০-পাউন্ড সাধারণ বোমার কাভার। এগুলো বিস্ফোরক ছাড়া কংক্রিট বা বালু দিয়ে পূর্ণ থাকে এবং প্রশিক্ষণ বা পরীক্ষার কাজে ব্যবহৃত হয়। এমকে-৮২ যুক্তরাষ্ট্রের তৈরি একটি আনগাইডেড বোমা, যা নিখুঁত-নির্দেশনা দেওয়া অস্ত্রের ওয়ারহেড হিসেবেও ব্যবহার করা যায়।

এফ-১৬ যুদ্ধবিমান কী

এফ-১৬ যুদ্ধবিমানটি এফ-১৬ ফাইটিং ফ্যালকন বা ভাইপার নামেও পরিচিত। এটি এক ইঞ্জিনবিশিষ্ট যুদ্ধবিমান। এটি যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রদের দ্বারা আকাশপথে যুদ্ধ ও আকাশ থেকে ভূমিতে আক্রমণের জন্য ব্যবহৃত হয়। প্রথমে এটি তৈরি করেছিল জেনারেল ডাইনামিকস নামে একটি মার্কিন কোম্পানি। বর্তমানে এটি উৎপাদন করে লকহিড মার্টিন।

ভিয়েতনাম যুদ্ধের শেষ দিকে সোভিয়েত মিকোয়ান-গুরেভিচ (মিগ) বিমানের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার জন্য এটিকে তৈরি করা হয়। এটি প্রথম উড্ডয়ন করে ১৯৭৪ সালে। লকহিড মার্টিনের ওয়েবসাইট অনুযায়ী, এফ-১৬ এখন বিশ্বের ২৯টি দেশে ব্যবহৃত অন্যতম বহুল ব্যবহৃত যুদ্ধবিমান। পাকিস্তান ছাড়াও ইউক্রেন, তুরস্ক, ইসরায়েল, মিশর, পোল্যান্ড, গ্রিস, তাইওয়ান, চিলি, সিঙ্গাপুর, বেলজিয়াম, ডেনমার্ক, নেদারল্যান্ডস ও নরওয়ের মতো দেশগুলো এফ-১৬ ব্যবহার করে।

ভারত-পাকিস্তানের মে মাসের সংঘাতে এফ-১৬-এর ভূমিকা কী ছিল

এপ্রিলের ২২ তারিখে ভারত নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরের পেহেলগামে সশস্ত্র হামলায় ২৬ জন নিহত হয়। হামলার দায় স্বীকার করে ‘দ্য রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্ট (টিআরএফ) ’ নামে একটি বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠী। ভারত ও যুক্তরাষ্ট্র এটিকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। নয়াদিল্লির অভিযোগ, এর সঙ্গে পাকিস্তানভিত্তিক লস্কর-ই-তাইয়্যেবার যোগসূত্র আছে। তবে ইসলামাবাদ এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে।

পেহেলগাম হামলার পর নয়াদিল্লি ইসলামাবাদের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক তলানিতে নামিয়ে আনে এবং ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে সিন্ধু নদের পানি ভাগাভাগি নিশ্চিত করার সিন্ধু পানিবণ্টন চুক্তি স্থগিত করে। ৭ মে ভারত ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে পাকিস্তান ও পাকিস্তান নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরের ৯টি জায়গায় আঘাত হানে। ইসলামাবাদের দাবি, এসব হামলায় বহু বেসামরিক নাগরিক নিহত হন। এরপরের তিন দিন দুই দেশ ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করে একে অপরের সামরিক ঘাঁটি লক্ষ্য করে আকাশপথে তীব্র সংঘাত চালায়।

পাকিস্তানের এয়ার ভাইস মার্শাল আওরঙ্গজেব আহমেদের ভাষ্যমতে, এই আকাশযুদ্ধে পাকিস্তান ৪২টি ‘হাই-টেক বিমান’ ব্যবহার করেছিল, যার মধ্যে এফ-১৬ ছাড়াও চীনের তৈরি জেএফ-১৭ ও জে-১০ বিমান ছিল। অবশেষে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের মধ্যস্থতায় ১০ মে একটি যুদ্ধবিরতি ঘোষিত হয়।

পাকিস্তানকে এফ-১৬-এর প্রযুক্তি দেওয়ার মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র কি ভারতের ওপর চাপ সৃষ্টি করছে

হ্যাঁ, কয়েকটি কারণে। পাকিস্তানের এফ-১৬ আপগ্রেডের জন্য যুক্তরাষ্ট্রর এই অনুমোদন এমন এক সময় এল, যখন ট্রাম্প প্রশাসন ভারতকে তাদের থেকে আরও অস্ত্র কিনতে চাপ দিচ্ছে। বার্তা সংস্থা রয়টার্স তিন ভারতীয় কর্মকর্তার উদ্ধৃতি দিয়ে জানিয়েছিল, গত আগস্টে নয়াদিল্লি মার্কিন অস্ত্র ও বিমান কেনার পরিকল্পনা স্থগিত করে। এর ঠিক কয়েক সপ্তাহ আগে ভারতীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের ওয়াশিংটন সফরের কথা ছিল, যেখানে তিনি কিছু অস্ত্র কেনার কথা ঘোষণা করতে পারতেন। সেই সফরটি বাতিল হয়ে যায়।

ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কেও সম্প্রতি উত্তেজনা বিরাজ করছে। গত ৬ আগস্ট ট্রাম্প প্রশাসন ভারতের আমদানি করা পণ্যের ওপর অতিরিক্ত ২৫ শতাংশ শুল্ক চাপিয়েছিলেন। এর আগে থেকেই ভারতীয় পণ্যের ওপর ২৫ শতাংশ শুল্ক বহাল ছিল। ফলে মোট শুল্কের পরিমাণ দাঁড়ায় ৫০ শতাংশে। ভারতকে রাশিয়া থেকে সস্তা অপরিশোধিত তেল কেনার শাস্তি হিসেবে এই শুল্ক আরোপ করা হয়।

ট্রাম্প এক নির্বাহী আদেশে এই শুল্কের ঘোষণা দিয়ে লেখেন, ইউক্রেনে রাশিয়ার সামরিক কার্যকলাপ অব্যাহত থাকায় এটি একটি ‘জাতীয় জরুরি অবস্থা’ এবং তাই রাশিয়ার অপরিশোধিত তেলের শীর্ষ ক্রেতা ভারতের ওপর বর্ধিত শুল্ক আরোপ করা ‘প্রয়োজনীয় ও যথাযথ।’ তিনি আরও বলেন, ‘আমি দেখছি যে ভারত সরকার বর্তমানে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে রাশিয়ান ফেডারেশনের তেল আমদানি করছে।’

যদিও যুক্তরাষ্ট্রর চাপের ফলস্বরূপ ভারত রাশিয়া থেকে তেল কেনা সামান্য কমিয়েছে, তবে নয়াদিল্লি মস্কো থেকে কেনা চালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছে। রাশিয়া থেকে তেল কেনার ক্ষেত্রে চীনের পর ভারতই দ্বিতীয় বৃহত্তম ক্রেতা। গত সপ্তাহে নয়াদিল্লিতে রাশিয়া-ভারত বার্ষিক দ্বিপক্ষীয় শীর্ষ সম্মেলনে প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন প্রধানমন্ত্রী মোদির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং সেখানে বলেন, ‘ভারতকে জ্বালানির নিরবচ্ছিন্ন চালান সরবরাহ করতে রাশিয়া প্রস্তুত।’

পাকিস্তানের এফ-১৬ বিমান রক্ষণাবেক্ষণ ও আধুনিকীকরণের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের এই সর্বশেষ চুক্তি ঘোষণার ফলে ভারত সন্তুষ্ট হবে না বলেই মনে করা হচ্ছে। প্রবীণ দোন্থি জানান, আগে থেকেই পাকিস্তান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে প্রতিরক্ষা সহযোগিতা, যার আওতায় পাকিস্তানের এফ-১৬ বহরের রক্ষণাবেক্ষণ করা নিয়ে নয়াদিল্লি আপত্তি জানিয়েছিল। ভারতের দাবি, এফ-১৬ বিমান তাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হয়।

দোন্থি বলেন, ‘ওয়াশিংটন এবার আগেভাগেই বলে দিয়েছে যে এই বিক্রির ফলে অঞ্চলের মৌলিক সামরিক ভারসাম্যের পরিবর্তন হবে না।’

ওয়াশিংটন ডিসিভিত্তিক দক্ষিণ এশিয়া বিশ্লেষক মাইকেল কুগেলম্যান বলেন, ‘এখানে ভারতের দিকটি বেশি অতিরঞ্জিত করে দেখা উচিত নয়। কেউ কেউ এটিকে হয়তো ওয়াশিংটনের সর্বশেষ কৌশল হিসেবে দেখতে পারে, পাকিস্তানের প্রতি উদারতা দেখিয়ে ভারতকে বাণিজ্য আলোচনায় আরও ছাড় দিতে চাপ দেওয়া।’

তবে তিনি আরও যোগ করেন, এই চুক্তির ‘একটি নিজস্ব যুক্তি আছে, যা ভারতের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়।’ কুগেলম্যানের ব্যাখ্যা অনুযায়ী, এটি মূলত পাকিস্তানের যুক্তরাষ্ট্র নির্মিত বিমানগুলোকে রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য এক দীর্ঘমেয়াদি কর্মসূচির অধীনে এক স্বতন্ত্র ব্যবস্থা। এটি ভারতের সঙ্গে অব্যাহত, যদিও কম উদার মার্কিন প্রতিরক্ষা সহযোগিতার পাশাপাশি বিদ্যমান।

যুক্তরাষ্ট্রের এই অনুমোদন পাকিস্তানকে কতটা শক্তিশালী করবে

কুগেলম্যান জানান, এই প্যাকেজটি তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি বলেন, ‘এটি সাম্প্রতিক বছরগুলোতে পাকিস্তানকে দেওয়া অন্যতম উদার নিরাপত্তা সহায়তা প্যাকেজ। প্রায় ৭০ কোটি ডলারকে ছোট করে দেখার সুযোগ নেই।’ এই চুক্তি যুক্তরাষ্ট্র-পাকিস্তান সম্পর্কের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এটি সন্ত্রাসবিরোধী সহযোগিতায় ট্রাম্প প্রশাসন যে গুরুত্ব দিচ্ছে, তার ইঙ্গিত বহন করে। তিনি বলেন, ‘যুক্তরাষ্ট্র-পাকিস্তান সম্পর্কের পুনরুত্থান নিয়ে আলোচনায় সাধারণত গুরুত্বপূর্ণ খনিজ ও অন্যান্য বাণিজ্যিক সুযোগগুলোই বেশি শিরোনামে আসে। কিন্তু সন্ত্রাসবিরোধী সহযোগিতা, যার ব্যাপ্তি সামান্য হলেও এই প্রশাসনের কাছে গুরুত্বপূর্ণ।’

তবে দোন্থি মনে করিয়ে দেন, যুক্তরাষ্ট্রর এই সর্বশেষ প্যাকেজটি পাকিস্তানকে ২০৪০ সাল পর্যন্ত তার বহর রক্ষণাবেক্ষণে সাহায্য করবে বটে, কিন্তু ২০২০ সাল থেকে পাকিস্তানের ৮০ শতাংশের বেশি অস্ত্র সরবরাহ করেছে চীন। সুইডিশ থিংকট্যাংক সিআইপিআরআইয়ের এই বছরের একটি প্রতিবেদনেও এই পরিসংখ্যানের সমর্থন পাওয়া যায়।

দোন্থি বলেন, ‘ভারতের সঙ্গে মে মাসের সংঘাতে পাকিস্তান চীনের তৈরি জে-১০ বিমান ব্যবহার করেছিল। ইসলামাবাদ ওয়াশিংটন ও বেইজিং—উভয় পক্ষ থেকেই সুবিধা নিয়ে ভারসাম্য বজায় রেখে চলেছে।’

আল জাজিরা থেকে অনুবাদ করেছেন আজকের পত্রিকার সহসম্পাদক আব্দুর রহমান

পাকিস্তানের কাছে ৬৮ কোটি ৬০ লাখ ডলার মূল্যের উন্নত প্রযুক্তি ও আধুনিক পার্টস বিক্রির অনুমোদন দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। এই প্যাকেজটি পাকিস্তানের কাছে থাকা এফ-১৬ যুদ্ধবিমানগুলোর আধুনিকীকরণের জন্য দেওয়া হয়েছে। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে চলমান উত্তেজনার আবহে এই চুক্তি সম্পন্ন হলো।

মনে রাখা দরকার, এ বছরের মে মাসে ভারত নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরে এক হামলার পর দুই দেশের মধ্যে পাঁচ দিনের সংঘাত বাধে। এদিকে যুক্তরাষ্ট্র সম্প্রতি ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকেও আরও মার্কিন অস্ত্র কেনার জন্য চাপ দিয়ে যাচ্ছে।

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে পাকিস্তানের কী চুক্তি হলো

ব্রাসেলসভিত্তিক থিংকট্যাংক আন্তর্জাতিক ক্রাইসিস গ্রুপের জ্যেষ্ঠ বিশ্লেষক প্রবীণ দোন্থি জানান, এই অনুমোদনটি মূলত ২০২২ সালের এক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তির অংশ। এই চুক্তির লক্ষ্য পাকিস্তানের এফ-১৬ যুদ্ধবিমানের বহরকে কার্যক্ষম রাখা। তিনি বলেন, ‘এই এফ-১৬ চুক্তিটি বৃহত্তর যুক্তরাষ্ট্র-পাকিস্তান দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এ কারণে কিছুটা দেরি হলেও প্রেসিডেন্ট বাইডেনের দেখানো পথেই প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের প্রশাসনও এটিকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন। দুই পক্ষই এই অঞ্চলে যৌথ সন্ত্রাসবিরোধী অভিযানে এই যুদ্ধবিমানগুলোর উপযোগিতার ওপর জোর দেয়।’

সর্বশেষ এই চুক্তি নতুন কোনো যুদ্ধবিমান বিক্রির জন্য নয়, বরং পাকিস্তানের হাতে থাকা এফ-১৬ বহরের জন্য প্রযুক্তি বিক্রি এবং সেগুলোর আধুনিকীকরণের জন্য। যুক্তরাষ্ট্রর প্রতিরক্ষা নিরাপত্তা সহযোগিতা সংস্থা (ডিএসসিএ) ৪ ডিসেম্বর দেশটির কংগ্রেসে একটি প্রতিবেদন পাঠিয়ে চুক্তিটি নিশ্চিত করে।

ধারণা করা হয়, পাকিস্তানের কাছে ৭০ থেকে ৮০টি কার্যক্ষম এফ-১৬ বিমান আছে। এর মধ্যে কিছু পুরোনো কিন্তু পরে আধুনিক করে তোলা ‘ব্লক-১৫’ মডেল, জর্ডানের কাছ থেকে পাওয়া কিছু এফ-১৬ এবং কিছু নতুন ‘ব্লক ৫২+’ মডেলের বিমান রয়েছে।

এই প্যাকেজে আছে—উন্নত ফ্লাইট অপারেশন ও বিমানের ইলেকট্রনিক সিস্টেমের জন্য হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার আপডেট। অ্যাডভান্সড আইডেনটিফিকেশন ফ্রেন্ড অর ফো (আইএফএফ) সিস্টেম, যা পাইলটদের শত্রু বিমান থেকে মিত্র বিমান শনাক্ত করতে সাহায্য করে। নেভিগেশন আপগ্রেড, খুচরা পার্টস ও মেরামত সুবিধা।

এফ-১৬-এর সাপোর্ট ও আপগ্রেডের জন্য ৬৪ কোটি ৯০ লাখ ডলার বরাদ্দ করা হয়েছে। এ ছাড়া আরও ৩ কোটি ৭০ লাখ ডলারের গুরুত্বপূর্ণ সামরিক সরঞ্জাম (এমডিই) দেওয়া হবে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ৯২টি লিংক-১৬ সিস্টেম। এই লিংক-১৬ একটি সুরক্ষিত সামরিক ট্যাকটিক্যাল ডেটা লিংক নেটওয়ার্ক, যার মাধ্যমে সামরিক বিমান, জাহাজ এবং স্থলবাহিনীর মধ্যে খুদে বার্তা বা ছবির মাধ্যমে রিয়েল টাইম বা তাৎক্ষণিকভাবে যোগাযোগ করা যায়।

বিক্রির জন্য অনুমোদিত অন্য গুরুত্বপূর্ণ সরঞ্জামগুলোর মধ্যে রয়েছে ছয়টি এমকে-৮২ ৫০০-পাউন্ড সাধারণ বোমার কাভার। এগুলো বিস্ফোরক ছাড়া কংক্রিট বা বালু দিয়ে পূর্ণ থাকে এবং প্রশিক্ষণ বা পরীক্ষার কাজে ব্যবহৃত হয়। এমকে-৮২ যুক্তরাষ্ট্রের তৈরি একটি আনগাইডেড বোমা, যা নিখুঁত-নির্দেশনা দেওয়া অস্ত্রের ওয়ারহেড হিসেবেও ব্যবহার করা যায়।

এফ-১৬ যুদ্ধবিমান কী

এফ-১৬ যুদ্ধবিমানটি এফ-১৬ ফাইটিং ফ্যালকন বা ভাইপার নামেও পরিচিত। এটি এক ইঞ্জিনবিশিষ্ট যুদ্ধবিমান। এটি যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রদের দ্বারা আকাশপথে যুদ্ধ ও আকাশ থেকে ভূমিতে আক্রমণের জন্য ব্যবহৃত হয়। প্রথমে এটি তৈরি করেছিল জেনারেল ডাইনামিকস নামে একটি মার্কিন কোম্পানি। বর্তমানে এটি উৎপাদন করে লকহিড মার্টিন।

ভিয়েতনাম যুদ্ধের শেষ দিকে সোভিয়েত মিকোয়ান-গুরেভিচ (মিগ) বিমানের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার জন্য এটিকে তৈরি করা হয়। এটি প্রথম উড্ডয়ন করে ১৯৭৪ সালে। লকহিড মার্টিনের ওয়েবসাইট অনুযায়ী, এফ-১৬ এখন বিশ্বের ২৯টি দেশে ব্যবহৃত অন্যতম বহুল ব্যবহৃত যুদ্ধবিমান। পাকিস্তান ছাড়াও ইউক্রেন, তুরস্ক, ইসরায়েল, মিশর, পোল্যান্ড, গ্রিস, তাইওয়ান, চিলি, সিঙ্গাপুর, বেলজিয়াম, ডেনমার্ক, নেদারল্যান্ডস ও নরওয়ের মতো দেশগুলো এফ-১৬ ব্যবহার করে।

ভারত-পাকিস্তানের মে মাসের সংঘাতে এফ-১৬-এর ভূমিকা কী ছিল

এপ্রিলের ২২ তারিখে ভারত নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরের পেহেলগামে সশস্ত্র হামলায় ২৬ জন নিহত হয়। হামলার দায় স্বীকার করে ‘দ্য রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্ট (টিআরএফ) ’ নামে একটি বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠী। ভারত ও যুক্তরাষ্ট্র এটিকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। নয়াদিল্লির অভিযোগ, এর সঙ্গে পাকিস্তানভিত্তিক লস্কর-ই-তাইয়্যেবার যোগসূত্র আছে। তবে ইসলামাবাদ এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে।

পেহেলগাম হামলার পর নয়াদিল্লি ইসলামাবাদের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক তলানিতে নামিয়ে আনে এবং ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে সিন্ধু নদের পানি ভাগাভাগি নিশ্চিত করার সিন্ধু পানিবণ্টন চুক্তি স্থগিত করে। ৭ মে ভারত ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে পাকিস্তান ও পাকিস্তান নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরের ৯টি জায়গায় আঘাত হানে। ইসলামাবাদের দাবি, এসব হামলায় বহু বেসামরিক নাগরিক নিহত হন। এরপরের তিন দিন দুই দেশ ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করে একে অপরের সামরিক ঘাঁটি লক্ষ্য করে আকাশপথে তীব্র সংঘাত চালায়।

পাকিস্তানের এয়ার ভাইস মার্শাল আওরঙ্গজেব আহমেদের ভাষ্যমতে, এই আকাশযুদ্ধে পাকিস্তান ৪২টি ‘হাই-টেক বিমান’ ব্যবহার করেছিল, যার মধ্যে এফ-১৬ ছাড়াও চীনের তৈরি জেএফ-১৭ ও জে-১০ বিমান ছিল। অবশেষে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের মধ্যস্থতায় ১০ মে একটি যুদ্ধবিরতি ঘোষিত হয়।

পাকিস্তানকে এফ-১৬-এর প্রযুক্তি দেওয়ার মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র কি ভারতের ওপর চাপ সৃষ্টি করছে

হ্যাঁ, কয়েকটি কারণে। পাকিস্তানের এফ-১৬ আপগ্রেডের জন্য যুক্তরাষ্ট্রর এই অনুমোদন এমন এক সময় এল, যখন ট্রাম্প প্রশাসন ভারতকে তাদের থেকে আরও অস্ত্র কিনতে চাপ দিচ্ছে। বার্তা সংস্থা রয়টার্স তিন ভারতীয় কর্মকর্তার উদ্ধৃতি দিয়ে জানিয়েছিল, গত আগস্টে নয়াদিল্লি মার্কিন অস্ত্র ও বিমান কেনার পরিকল্পনা স্থগিত করে। এর ঠিক কয়েক সপ্তাহ আগে ভারতীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের ওয়াশিংটন সফরের কথা ছিল, যেখানে তিনি কিছু অস্ত্র কেনার কথা ঘোষণা করতে পারতেন। সেই সফরটি বাতিল হয়ে যায়।

ভারত-যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কেও সম্প্রতি উত্তেজনা বিরাজ করছে। গত ৬ আগস্ট ট্রাম্প প্রশাসন ভারতের আমদানি করা পণ্যের ওপর অতিরিক্ত ২৫ শতাংশ শুল্ক চাপিয়েছিলেন। এর আগে থেকেই ভারতীয় পণ্যের ওপর ২৫ শতাংশ শুল্ক বহাল ছিল। ফলে মোট শুল্কের পরিমাণ দাঁড়ায় ৫০ শতাংশে। ভারতকে রাশিয়া থেকে সস্তা অপরিশোধিত তেল কেনার শাস্তি হিসেবে এই শুল্ক আরোপ করা হয়।

ট্রাম্প এক নির্বাহী আদেশে এই শুল্কের ঘোষণা দিয়ে লেখেন, ইউক্রেনে রাশিয়ার সামরিক কার্যকলাপ অব্যাহত থাকায় এটি একটি ‘জাতীয় জরুরি অবস্থা’ এবং তাই রাশিয়ার অপরিশোধিত তেলের শীর্ষ ক্রেতা ভারতের ওপর বর্ধিত শুল্ক আরোপ করা ‘প্রয়োজনীয় ও যথাযথ।’ তিনি আরও বলেন, ‘আমি দেখছি যে ভারত সরকার বর্তমানে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে রাশিয়ান ফেডারেশনের তেল আমদানি করছে।’

যদিও যুক্তরাষ্ট্রর চাপের ফলস্বরূপ ভারত রাশিয়া থেকে তেল কেনা সামান্য কমিয়েছে, তবে নয়াদিল্লি মস্কো থেকে কেনা চালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছে। রাশিয়া থেকে তেল কেনার ক্ষেত্রে চীনের পর ভারতই দ্বিতীয় বৃহত্তম ক্রেতা। গত সপ্তাহে নয়াদিল্লিতে রাশিয়া-ভারত বার্ষিক দ্বিপক্ষীয় শীর্ষ সম্মেলনে প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন প্রধানমন্ত্রী মোদির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং সেখানে বলেন, ‘ভারতকে জ্বালানির নিরবচ্ছিন্ন চালান সরবরাহ করতে রাশিয়া প্রস্তুত।’

পাকিস্তানের এফ-১৬ বিমান রক্ষণাবেক্ষণ ও আধুনিকীকরণের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের এই সর্বশেষ চুক্তি ঘোষণার ফলে ভারত সন্তুষ্ট হবে না বলেই মনে করা হচ্ছে। প্রবীণ দোন্থি জানান, আগে থেকেই পাকিস্তান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে প্রতিরক্ষা সহযোগিতা, যার আওতায় পাকিস্তানের এফ-১৬ বহরের রক্ষণাবেক্ষণ করা নিয়ে নয়াদিল্লি আপত্তি জানিয়েছিল। ভারতের দাবি, এফ-১৬ বিমান তাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হয়।

দোন্থি বলেন, ‘ওয়াশিংটন এবার আগেভাগেই বলে দিয়েছে যে এই বিক্রির ফলে অঞ্চলের মৌলিক সামরিক ভারসাম্যের পরিবর্তন হবে না।’

ওয়াশিংটন ডিসিভিত্তিক দক্ষিণ এশিয়া বিশ্লেষক মাইকেল কুগেলম্যান বলেন, ‘এখানে ভারতের দিকটি বেশি অতিরঞ্জিত করে দেখা উচিত নয়। কেউ কেউ এটিকে হয়তো ওয়াশিংটনের সর্বশেষ কৌশল হিসেবে দেখতে পারে, পাকিস্তানের প্রতি উদারতা দেখিয়ে ভারতকে বাণিজ্য আলোচনায় আরও ছাড় দিতে চাপ দেওয়া।’

তবে তিনি আরও যোগ করেন, এই চুক্তির ‘একটি নিজস্ব যুক্তি আছে, যা ভারতের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়।’ কুগেলম্যানের ব্যাখ্যা অনুযায়ী, এটি মূলত পাকিস্তানের যুক্তরাষ্ট্র নির্মিত বিমানগুলোকে রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য এক দীর্ঘমেয়াদি কর্মসূচির অধীনে এক স্বতন্ত্র ব্যবস্থা। এটি ভারতের সঙ্গে অব্যাহত, যদিও কম উদার মার্কিন প্রতিরক্ষা সহযোগিতার পাশাপাশি বিদ্যমান।

যুক্তরাষ্ট্রের এই অনুমোদন পাকিস্তানকে কতটা শক্তিশালী করবে

কুগেলম্যান জানান, এই প্যাকেজটি তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি বলেন, ‘এটি সাম্প্রতিক বছরগুলোতে পাকিস্তানকে দেওয়া অন্যতম উদার নিরাপত্তা সহায়তা প্যাকেজ। প্রায় ৭০ কোটি ডলারকে ছোট করে দেখার সুযোগ নেই।’ এই চুক্তি যুক্তরাষ্ট্র-পাকিস্তান সম্পর্কের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এটি সন্ত্রাসবিরোধী সহযোগিতায় ট্রাম্প প্রশাসন যে গুরুত্ব দিচ্ছে, তার ইঙ্গিত বহন করে। তিনি বলেন, ‘যুক্তরাষ্ট্র-পাকিস্তান সম্পর্কের পুনরুত্থান নিয়ে আলোচনায় সাধারণত গুরুত্বপূর্ণ খনিজ ও অন্যান্য বাণিজ্যিক সুযোগগুলোই বেশি শিরোনামে আসে। কিন্তু সন্ত্রাসবিরোধী সহযোগিতা, যার ব্যাপ্তি সামান্য হলেও এই প্রশাসনের কাছে গুরুত্বপূর্ণ।’

তবে দোন্থি মনে করিয়ে দেন, যুক্তরাষ্ট্রর এই সর্বশেষ প্যাকেজটি পাকিস্তানকে ২০৪০ সাল পর্যন্ত তার বহর রক্ষণাবেক্ষণে সাহায্য করবে বটে, কিন্তু ২০২০ সাল থেকে পাকিস্তানের ৮০ শতাংশের বেশি অস্ত্র সরবরাহ করেছে চীন। সুইডিশ থিংকট্যাংক সিআইপিআরআইয়ের এই বছরের একটি প্রতিবেদনেও এই পরিসংখ্যানের সমর্থন পাওয়া যায়।

দোন্থি বলেন, ‘ভারতের সঙ্গে মে মাসের সংঘাতে পাকিস্তান চীনের তৈরি জে-১০ বিমান ব্যবহার করেছিল। ইসলামাবাদ ওয়াশিংটন ও বেইজিং—উভয় পক্ষ থেকেই সুবিধা নিয়ে ভারসাম্য বজায় রেখে চলেছে।’

আল জাজিরা থেকে অনুবাদ করেছেন আজকের পত্রিকার সহসম্পাদক আব্দুর রহমান

বাংলাদেশি হিন্দুরা প্রকৃতপক্ষে কতটা সহিংসতার শিকার হয়েছে, তা নিশ্চিতভাবে জানা কঠিন। এই সোশ্যাল মিডিয়া এবং ভুয়া খবরের যুগে প্রতিটি খবরকেই সন্দেহের চোখে দেখা উচিত। ‘গণহত্যা’ শব্দটি অবশ্যই অত্যন্ত শক্তিশালী একটি দাবি। বাংলাদেশের রাজনীতি নিয়ে অধ্যয়নকারী হিসেবে আমি বলতে পারি যে, ভারতীয় সংবাদমাধ্যমে যা পড়

১৫ ডিসেম্বর ২০২৪

ইমরান খানকে প্রতিদিন ২২ ঘণ্টা একা একটি সেলে রাখা হচ্ছে। সার্বক্ষণিক নজরদারির মধ্যে থাকা ওই কক্ষে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগও নেই। পরিবারের অভিযোগ, পাকিস্তানের সামরিক নেতৃত্ব ইচ্ছাকৃতভাবে ইমরান খানের মনোবল ভেঙে দিতে চাইছে।

৮ ঘণ্টা আগে

ইরানের সঙ্গে নতুন করে বড় ধরনের সামরিক সংঘাতের আশঙ্কা ঘনীভূত হচ্ছে—এমন ইঙ্গিতই দিচ্ছে ইসরায়েলের সাম্প্রতিক তৎপরতা। দেশটির পার্লামেন্টের পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা কমিটির এক গোপন বৈঠকে ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনীর (আইডিএফ) জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তারা ইরানের সঙ্গে সম্ভাব্য নতুন যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে বিস্তারিত...

১৬ ঘণ্টা আগে

আন্তর্জাতিক সমুদ্র চুক্তি অনুযায়ী, একটি নির্দিষ্ট টনেজের চেয়ে বেশি ওজনের সব জাহাজেই স্বয়ংক্রিয় শনাক্তকরণ ব্যবস্থা (এআইএস) থাকা বাধ্যতামূলক, যা জাহাজের অবস্থান নিয়মিতভাবে সম্প্রচার করে। কিন্তু ‘স্কিপার’-এর গতিবিধির পাবলিক রেকর্ড হয় অসম্পূর্ণ অথবা বিভ্রান্তিকর।

৩ দিন আগেআজকের পত্রিকা ডেস্ক

নিষেধাজ্ঞা এড়িয়ে তেল পাচারে যুক্ত থাকার অভিযোগে গত বুধবার মার্কিন বাহিনী ভেনেজুয়েলা উপকূলের কাছাকাছি অভিযান চালিয়ে একটি তেল ট্যাংকার জব্দ করেছে। ট্যাংকারে ভেনেজুয়েলা ও ইরানের তেল বহন করা হচ্ছিল বলে দাবি যুক্তরাষ্ট্রের। এই ঘটনার পর ভেনেজুয়েলার তেল বহনের অভিযোগের আরও ছয়টি জাহাজের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে ট্রাম্প প্রশাসন।

জাহাজ ট্র্যাকিং ডেটা অনুযায়ী, প্রথম ট্যাংকারটির অবস্থান (লোকেশন) গোপন করার বা মিথ্যা তথ্য দেওয়ার দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। মার্কিন অ্যাটর্নি জেনারেল পাম বন্ডি নিশ্চিত করেছেন, জব্দ হওয়া জাহাজটির নাম ‘স্কিপার’। তাঁর দাবি, এটি ভেনেজুয়েলা এবং ইরানের নিষেধাজ্ঞা ভুক্ত অপরিশোধিত তেল পরিবহনে ব্যবহৃত ক্রুড অয়েল ট্যাংকার।

আন্তর্জাতিক সমুদ্র চুক্তি অনুযায়ী, একটি নির্দিষ্ট টনেজের চেয়ে বেশি ওজনের সব জাহাজেই স্বয়ংক্রিয় শনাক্তকরণ ব্যবস্থা (এআইএস) থাকা বাধ্যতামূলক, যা জাহাজের অবস্থান নিয়মিতভাবে সম্প্রচার করে। কিন্তু ‘স্কিপার’-এর গতিবিধির পাবলিক রেকর্ড হয় অসম্পূর্ণ অথবা বিভ্রান্তিকর। জব্দ হওয়ার আগে এটি গত ৭ নভেম্বর থেকে তার অবস্থান প্রকাশ করেনি।

মেরিন অ্যানালিটিক্স ফার্ম কেপ্লার (Kpler) জানিয়েছে, ‘স্কিপার’-এর অবস্থান গোপন করার (স্পুফিং) দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। জানা যায়, ২০২২ সালে যখন জাহাজটি ‘আদিশা’ (Adisa) নামে চলছিল, তখন মার্কিন ট্রেজারি বিভাগ এটিকে একটি ‘আন্তর্জাতিক তেল পাচার নেটওয়ার্কের’ অংশ হিসেবে চিহ্নিত করে প্রথম নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল।