ফজলুল কবির

স্কুলে যাওয়া-আসার পথে এক সটান রেললাইন। তার ওপর দিয়ে পদচারী-সেতু; শুধু এপার থেকে ওপারে যাওয়া। পার হলেই মাঝারি গড়নের একটি রাস্তা এঁকেবেঁকে চলে গেছে কলোনির ভেতর দিয়ে সোজা শাহজাহানপুর মোড়ের দিকে। সেখানে গিয়ে সোজা বড় চোখ করে তাকালে যে সাইনবোর্ড—সেটিই মতিঝিল সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয়। শুনতে যতই সহজ রাস্তা মনে হোক না কেন, সটান স্কুলে চলে যাওয়াটা এত সহজ ছিল না। কারণ, ওই পদচারী-সেতু, আর তার নিচে নিরীহ মুখ করে বসে থাকা পত্রিকার স্টল। সেখানে থাকা ছোট তাক থেকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে—সেবা প্রকাশনীর সেই মনোহর প্রজাপতি। আর দড়িতে তখন রেখায় ও লেখার মোহন আকর্ষণ হয়ে ঝুলছে—নন্টে ফন্টে।

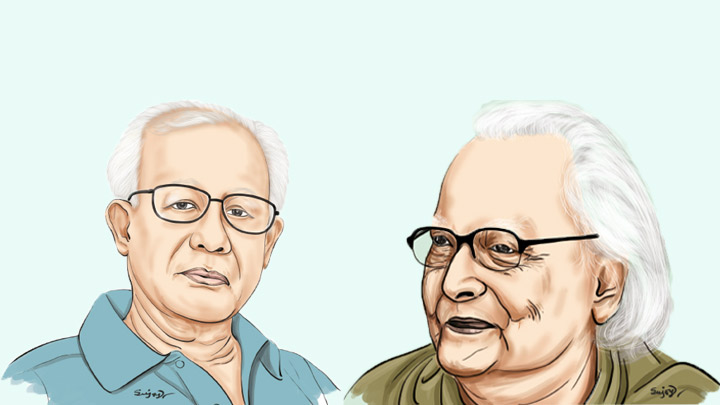

চিরচেনা সেবা ও কমিকসের ছিল এক অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণীয় ক্ষমতা। কত বিচিত্র বই যে সেবা হাতে তুলে দিয়েছে! বিশ্বসাহিত্যের কতশত অনুবাদ যে হাতে এসেছে শুধু সেবার কল্যাণে। আর ‘কুয়াশা’, ‘মাসুদ রানা’, ‘তিন গোয়েন্দা’ তো আছেই। এসবের প্রতি আকর্ষণ যখন কমে এসেছে, তখনো সামনে হাজির ‘কিশোর ক্ল্যাসিক’ সিরিজ, যেখানে ছিল বিশ্বখ্যাত সব লেখকের সঙ্গে পরিচয়ের হাতছানি। কত কত নাম বলা যাবে? এরিক মারিয়া রেমার্ক, আলেক্সান্ডার দ্যুমা, আলেক্সান্ডার বেলায়েভ, স্যার ওয়াল্টার স্কট, জুল ভার্ন, রবার্ট লুই স্টিভেনসন বা জেন অস্টিন—কতজনের নাম বলা যাবে? সেদিকে না গিয়ে শুধু একটি নামই বলা যায়—কাজী আনোয়ার হোসেন।

আর কমিকস? সেখানে ফ্যান্টম, হি-ম্যান, চাচা চৌধুরী (আরেক কিংবদন্তি—প্রাণ), টিনটিন, টারজান ইত্যাদির ভিড়ে দেশের চেনা গল্প নিয়ে ছিল ‘বাঁটুল দ্য গ্রেট’, হাঁদা-ভোঁদা’, আর ‘নন্টে ফন্টে’। নন্টের সঙ্গে ফন্টে মিলে কেল্টুদাকে অবিরাম হেনস্তার যে একের পর এক দৃশ্য এবং বর্ণনা, তা নিয়ে যেত এক নির্মল আনন্দের জগতে। সেখানে শৈশবই সত্য একমাত্র। সেখানে হাসি আছে, আছে কল্পনা। আর এই কল্পনার জগতে যিনি নিয়ে যেতেন, যিনি এর রচয়িতা, তিনি আর কেউ নন—নারায়ণ দেবনাথ।

হ্যাঁ, আমাদের প্রজন্মের জন্য এমন দু-একটি দরজাই ছিল, যা দিয়ে অনায়াসে বিশ্বসাহিত্যের দরবারে হাজির হওয়া যেত। শুনতে যেমনই লাগুক, এ তো সত্য যে, রবার্ট লুই স্টিভেনসন নন, আমরা ট্রেজার আইল্যান্ডে প্রবেশাধিকার পেয়েছিলাম সবার প্রিয় কিন্তু অনেকেরই অদেখা জাদুকর কাজী আনোয়ার হোসেনের কল্যাণে। এমন নয় যে, তিনিই এই সব বইয়ের রচয়িতা বা অনুবাদক। কিন্তু আমাদের কাছে তিনি এমন একজন—যিনি গল্পে শোনা সেই গল্প-বুড়ো, যিনি অনায়াসে একের পর এক রাজ্যের গল্প বলে যেতে পারেন।

আমাদের অভিভাবকেরা এসব ঠিক পছন্দ করতেন না, তবে প্রচ্ছন্ন আশকারা পেতাম ঠিকই। কেউ না কেউ এই আশকারা দিতেন। আর সেই আশকারার কারণে অনায়াসে পড়ার টেবিলে পাঠ্যবইয়ের তলায় লুকিয়ে ঢুকে পড়তেন কাজী আনোয়ার হোসেন ও নারায়ণ দেবনাথ। কী দারুণ শক্তি ছিল তাঁদের? অনায়াসে তাঁরা আমাদের নেশায় (সু অর্থে পড়ুন) বুঁদ করে ফেলতেন। খুলে দিতেন ‘অঢেল আলোকধাম’।

আমরা সেই অঢেল আলোর জগতে একটু একটু করে হেঁটে যেতাম। কখনো নন্টে ফন্টের সঙ্গে রাজ্যের দুষ্টুমিতে মেতে উঠতাম, কখনো সেবার প্রজাপতিতে ভর করে ছুটতাম দিগ্বিজয়ে। সেই কমিকসে যা আঁকা থাকত, তার চেয়ে ঢের বড় কল্পনার জগতে আমরা ঢুকে পড়তাম, যা আঁকা নেই তার জোরে। সেবার বইয়ে যে বর্ণনা লেখা থাকত, তা খুলে দিত কত অজস্র অবর্ণনীয় কল্পজগৎকে, সে বলে শেষ করার নয়। তাঁরাই ছিলেন সেই গুটিকয় মানুষের একজন, যারা আমাদের চোখে মেখে দিয়েছিলেন মোহন অঞ্জন, যা সব সীমাকে মুছে দিতে পারে অনায়াসে।

আমাদের কালের ‘আউট বইয়ের’ জোগানদাতা এই কাজীদা (কোনো দিন দেখা বা কথা না হলেও অনেকটা শুনে শুনেই কেন যেন এভাবেই তাঁকে সম্বোধনের ইচ্ছা জাগে) আমাদের নিয়ে গেছেন সমুদ্রমন্থনে। বইয়ের ওপর নাম দেখেছি অন্য কারও, অনুবাদকের নাম দেখেছি আরেকজনের। কিন্তু ওই যে বিস্ময়জাগানিয়া প্রজাপতি, হলদেটে যার রং, যে একতাড়া নিউজপ্রিন্টের জাদুর পাতা নিয়ে হাজির হয়, সে-ই কেবল সত্য ছিল যেন। আমাদের কাছে অন্য কোনো কিছু নয়, ওই প্রজাপতিই ছিল গল্পের খনি।

‘ওল্ড ম্যান অ্যান্ড দ্য সি’-এর সেই মারলিন মাছ, আর সেই বৃদ্ধ জেলের গল্পের সঙ্গে সমুদ্রে আমরা ভেসেছি যতটা আর্নেস্ট হেমিংওয়ের সঙ্গে, ঠিক ততটাই কাজী আনোয়ার হোসেনের সঙ্গে। কিংবা বলা যায় ‘বাউন্টিতে বিদ্রোহ’ কিংবা ‘হ্যাঞ্চ ব্যাক অব নটর ড্যাম’-এর কথা। বলা যায় জ্যাঁ ভলজার সেই আখ্যান ‘লা মিজারেবল’-এর কথা। এই সবই আমাদের সামনে হাজির করেছিল সেবা।

স্কুলজীবনটা রাঙিয়ে দেওয়ার জন্য সেই হলদে প্রজাপতির, সেই রেখায় আঁকা চরিত্রগুলোর যে কত বড় অবদান, তা বলবার নয়। পাড়ায় তখন স্টেশনারি দোকান মানেই সেবার বই আছে, আছে নারায়ণ দেবনাথের কমিকস। ফ্রেন্ডস নামের এক স্টেশনারি দোকান তো রীতিমতো বন্ধু হয়ে সামনে এল। তারা দু টাকায় বই ভাড়ার ব্যবসা শুরু করল। কমিকস ও বইয়ে বুঁদ হতে আর কী লাগে! এমনিতেও সেবার বইয়ের দাম ছিল খুব কম, আমাদের নাগালের মধ্যে। এর মধ্যে ছিল পুরোনো বইয়ের আখড়া। সুনীলের কবিতার পঙ্ক্তিতে যেমনটা আছে—গোপন সব ছোট ছোট নরকের কথা, ঠিক তেমন ছিল এগুলো।

কমলাপুর রেলস্টেশনে ছিল দুটি দোকান, ঠিক টিকিট কাউন্টারের পাশেই। ডাই করে সাজানো থাকত বই, যার আশি ভাগই সেবা প্রকাশনীর। আর দড়িতে ঝোলানো কমিকসে কার রাজত্ব, তা কি বলতে হবে মুখ ফুটে? স্কুলে হেঁটে যাওয়া-আসা করে টাকা জমিয়ে পছন্দের বই কিনতে ভিড় করতাম। আর অবধারিতভাবে মন খারাপ করেই বেরিয়ে আসতাম। কারণ, পছন্দের বই কেনায় যতটা আনন্দ হলো, তার চেয়ে ঢের বেশি মন খারাপ হলো আরও এমন অজস্র বই কিনতে না পারায়। আউট বইয়ের জন্য তো আর ঘর থেকে মাসে মাসে প্রণোদনা নেওয়া যায় না।

ছিল বাংলাবাজার, পুরানা পল্টন, যেখানে এর নিদান ছিল অনেকটাই। সেখানে সেবার অল্প দামের বই পুরোনো বলে আরও অল্প দামে কেনার সুযোগ ছিল। আর পাঁচ টাকা দিলে গুচ্ছের কমিকসের মালিকানা পাওয়া যেত। তখনো গুলিস্তান হল ওঠেনি। সেখানে হলের পেছন দিকে সিঁড়ির তলায় ছিলেন এক বিস্ময়কর মানুষ। তাঁর সঙ্গেও তো পরিচয়ের সূত্র সেবা তথা কাজীদার কল্যাণে। ভালো ভালো পুরোনো বই পাওয়া যায় বলে বাংলাবাজারে শুনেছিলাম বলেই না তাঁর খোঁজ করেছিলাম। আহা কত মধুর ছিলেন তিনি। বই বিক্রি করে ফেরার সময় বই উপহার দিতেন। আমাদের গোগ্রাসে গেলার সেই বয়সে তাঁর মতো অনেকেরই স্নেহ পেয়েছিলাম।

আমাদের শৈশব ও কৈশোরের সেই সময়ে একজন কাজী আনোয়ার হোসেন আমাদের পথ দেখিয়েছেন, একজন নারায়ণ দেবনাথ আমাদের আনন্দে ভাসিয়েছেন। নিজের অজ্ঞাতেই তাঁদের ছায়ার নিচ দিয়ে হেঁটে গেছি আমরা। সেই ছায়া ঠিক কত বড়, সে বয়সে বোঝা সম্ভব হয়নি। সেই রাঙিয়ে দেওয়া শৈশব ও কৈশোরের দিকে তাকালে মাঝেমধ্যেই মন কেমন করে। আজ আরও বেশি করে করছে। কেন করছে কাজীদা? কেন করছে প্রিয় নারায়ণ দেবনাথ?

স্কুলে যাওয়া-আসার পথে এক সটান রেললাইন। তার ওপর দিয়ে পদচারী-সেতু; শুধু এপার থেকে ওপারে যাওয়া। পার হলেই মাঝারি গড়নের একটি রাস্তা এঁকেবেঁকে চলে গেছে কলোনির ভেতর দিয়ে সোজা শাহজাহানপুর মোড়ের দিকে। সেখানে গিয়ে সোজা বড় চোখ করে তাকালে যে সাইনবোর্ড—সেটিই মতিঝিল সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয়। শুনতে যতই সহজ রাস্তা মনে হোক না কেন, সটান স্কুলে চলে যাওয়াটা এত সহজ ছিল না। কারণ, ওই পদচারী-সেতু, আর তার নিচে নিরীহ মুখ করে বসে থাকা পত্রিকার স্টল। সেখানে থাকা ছোট তাক থেকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে—সেবা প্রকাশনীর সেই মনোহর প্রজাপতি। আর দড়িতে তখন রেখায় ও লেখার মোহন আকর্ষণ হয়ে ঝুলছে—নন্টে ফন্টে।

চিরচেনা সেবা ও কমিকসের ছিল এক অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণীয় ক্ষমতা। কত বিচিত্র বই যে সেবা হাতে তুলে দিয়েছে! বিশ্বসাহিত্যের কতশত অনুবাদ যে হাতে এসেছে শুধু সেবার কল্যাণে। আর ‘কুয়াশা’, ‘মাসুদ রানা’, ‘তিন গোয়েন্দা’ তো আছেই। এসবের প্রতি আকর্ষণ যখন কমে এসেছে, তখনো সামনে হাজির ‘কিশোর ক্ল্যাসিক’ সিরিজ, যেখানে ছিল বিশ্বখ্যাত সব লেখকের সঙ্গে পরিচয়ের হাতছানি। কত কত নাম বলা যাবে? এরিক মারিয়া রেমার্ক, আলেক্সান্ডার দ্যুমা, আলেক্সান্ডার বেলায়েভ, স্যার ওয়াল্টার স্কট, জুল ভার্ন, রবার্ট লুই স্টিভেনসন বা জেন অস্টিন—কতজনের নাম বলা যাবে? সেদিকে না গিয়ে শুধু একটি নামই বলা যায়—কাজী আনোয়ার হোসেন।

আর কমিকস? সেখানে ফ্যান্টম, হি-ম্যান, চাচা চৌধুরী (আরেক কিংবদন্তি—প্রাণ), টিনটিন, টারজান ইত্যাদির ভিড়ে দেশের চেনা গল্প নিয়ে ছিল ‘বাঁটুল দ্য গ্রেট’, হাঁদা-ভোঁদা’, আর ‘নন্টে ফন্টে’। নন্টের সঙ্গে ফন্টে মিলে কেল্টুদাকে অবিরাম হেনস্তার যে একের পর এক দৃশ্য এবং বর্ণনা, তা নিয়ে যেত এক নির্মল আনন্দের জগতে। সেখানে শৈশবই সত্য একমাত্র। সেখানে হাসি আছে, আছে কল্পনা। আর এই কল্পনার জগতে যিনি নিয়ে যেতেন, যিনি এর রচয়িতা, তিনি আর কেউ নন—নারায়ণ দেবনাথ।

হ্যাঁ, আমাদের প্রজন্মের জন্য এমন দু-একটি দরজাই ছিল, যা দিয়ে অনায়াসে বিশ্বসাহিত্যের দরবারে হাজির হওয়া যেত। শুনতে যেমনই লাগুক, এ তো সত্য যে, রবার্ট লুই স্টিভেনসন নন, আমরা ট্রেজার আইল্যান্ডে প্রবেশাধিকার পেয়েছিলাম সবার প্রিয় কিন্তু অনেকেরই অদেখা জাদুকর কাজী আনোয়ার হোসেনের কল্যাণে। এমন নয় যে, তিনিই এই সব বইয়ের রচয়িতা বা অনুবাদক। কিন্তু আমাদের কাছে তিনি এমন একজন—যিনি গল্পে শোনা সেই গল্প-বুড়ো, যিনি অনায়াসে একের পর এক রাজ্যের গল্প বলে যেতে পারেন।

আমাদের অভিভাবকেরা এসব ঠিক পছন্দ করতেন না, তবে প্রচ্ছন্ন আশকারা পেতাম ঠিকই। কেউ না কেউ এই আশকারা দিতেন। আর সেই আশকারার কারণে অনায়াসে পড়ার টেবিলে পাঠ্যবইয়ের তলায় লুকিয়ে ঢুকে পড়তেন কাজী আনোয়ার হোসেন ও নারায়ণ দেবনাথ। কী দারুণ শক্তি ছিল তাঁদের? অনায়াসে তাঁরা আমাদের নেশায় (সু অর্থে পড়ুন) বুঁদ করে ফেলতেন। খুলে দিতেন ‘অঢেল আলোকধাম’।

আমরা সেই অঢেল আলোর জগতে একটু একটু করে হেঁটে যেতাম। কখনো নন্টে ফন্টের সঙ্গে রাজ্যের দুষ্টুমিতে মেতে উঠতাম, কখনো সেবার প্রজাপতিতে ভর করে ছুটতাম দিগ্বিজয়ে। সেই কমিকসে যা আঁকা থাকত, তার চেয়ে ঢের বড় কল্পনার জগতে আমরা ঢুকে পড়তাম, যা আঁকা নেই তার জোরে। সেবার বইয়ে যে বর্ণনা লেখা থাকত, তা খুলে দিত কত অজস্র অবর্ণনীয় কল্পজগৎকে, সে বলে শেষ করার নয়। তাঁরাই ছিলেন সেই গুটিকয় মানুষের একজন, যারা আমাদের চোখে মেখে দিয়েছিলেন মোহন অঞ্জন, যা সব সীমাকে মুছে দিতে পারে অনায়াসে।

আমাদের কালের ‘আউট বইয়ের’ জোগানদাতা এই কাজীদা (কোনো দিন দেখা বা কথা না হলেও অনেকটা শুনে শুনেই কেন যেন এভাবেই তাঁকে সম্বোধনের ইচ্ছা জাগে) আমাদের নিয়ে গেছেন সমুদ্রমন্থনে। বইয়ের ওপর নাম দেখেছি অন্য কারও, অনুবাদকের নাম দেখেছি আরেকজনের। কিন্তু ওই যে বিস্ময়জাগানিয়া প্রজাপতি, হলদেটে যার রং, যে একতাড়া নিউজপ্রিন্টের জাদুর পাতা নিয়ে হাজির হয়, সে-ই কেবল সত্য ছিল যেন। আমাদের কাছে অন্য কোনো কিছু নয়, ওই প্রজাপতিই ছিল গল্পের খনি।

‘ওল্ড ম্যান অ্যান্ড দ্য সি’-এর সেই মারলিন মাছ, আর সেই বৃদ্ধ জেলের গল্পের সঙ্গে সমুদ্রে আমরা ভেসেছি যতটা আর্নেস্ট হেমিংওয়ের সঙ্গে, ঠিক ততটাই কাজী আনোয়ার হোসেনের সঙ্গে। কিংবা বলা যায় ‘বাউন্টিতে বিদ্রোহ’ কিংবা ‘হ্যাঞ্চ ব্যাক অব নটর ড্যাম’-এর কথা। বলা যায় জ্যাঁ ভলজার সেই আখ্যান ‘লা মিজারেবল’-এর কথা। এই সবই আমাদের সামনে হাজির করেছিল সেবা।

স্কুলজীবনটা রাঙিয়ে দেওয়ার জন্য সেই হলদে প্রজাপতির, সেই রেখায় আঁকা চরিত্রগুলোর যে কত বড় অবদান, তা বলবার নয়। পাড়ায় তখন স্টেশনারি দোকান মানেই সেবার বই আছে, আছে নারায়ণ দেবনাথের কমিকস। ফ্রেন্ডস নামের এক স্টেশনারি দোকান তো রীতিমতো বন্ধু হয়ে সামনে এল। তারা দু টাকায় বই ভাড়ার ব্যবসা শুরু করল। কমিকস ও বইয়ে বুঁদ হতে আর কী লাগে! এমনিতেও সেবার বইয়ের দাম ছিল খুব কম, আমাদের নাগালের মধ্যে। এর মধ্যে ছিল পুরোনো বইয়ের আখড়া। সুনীলের কবিতার পঙ্ক্তিতে যেমনটা আছে—গোপন সব ছোট ছোট নরকের কথা, ঠিক তেমন ছিল এগুলো।

কমলাপুর রেলস্টেশনে ছিল দুটি দোকান, ঠিক টিকিট কাউন্টারের পাশেই। ডাই করে সাজানো থাকত বই, যার আশি ভাগই সেবা প্রকাশনীর। আর দড়িতে ঝোলানো কমিকসে কার রাজত্ব, তা কি বলতে হবে মুখ ফুটে? স্কুলে হেঁটে যাওয়া-আসা করে টাকা জমিয়ে পছন্দের বই কিনতে ভিড় করতাম। আর অবধারিতভাবে মন খারাপ করেই বেরিয়ে আসতাম। কারণ, পছন্দের বই কেনায় যতটা আনন্দ হলো, তার চেয়ে ঢের বেশি মন খারাপ হলো আরও এমন অজস্র বই কিনতে না পারায়। আউট বইয়ের জন্য তো আর ঘর থেকে মাসে মাসে প্রণোদনা নেওয়া যায় না।

ছিল বাংলাবাজার, পুরানা পল্টন, যেখানে এর নিদান ছিল অনেকটাই। সেখানে সেবার অল্প দামের বই পুরোনো বলে আরও অল্প দামে কেনার সুযোগ ছিল। আর পাঁচ টাকা দিলে গুচ্ছের কমিকসের মালিকানা পাওয়া যেত। তখনো গুলিস্তান হল ওঠেনি। সেখানে হলের পেছন দিকে সিঁড়ির তলায় ছিলেন এক বিস্ময়কর মানুষ। তাঁর সঙ্গেও তো পরিচয়ের সূত্র সেবা তথা কাজীদার কল্যাণে। ভালো ভালো পুরোনো বই পাওয়া যায় বলে বাংলাবাজারে শুনেছিলাম বলেই না তাঁর খোঁজ করেছিলাম। আহা কত মধুর ছিলেন তিনি। বই বিক্রি করে ফেরার সময় বই উপহার দিতেন। আমাদের গোগ্রাসে গেলার সেই বয়সে তাঁর মতো অনেকেরই স্নেহ পেয়েছিলাম।

আমাদের শৈশব ও কৈশোরের সেই সময়ে একজন কাজী আনোয়ার হোসেন আমাদের পথ দেখিয়েছেন, একজন নারায়ণ দেবনাথ আমাদের আনন্দে ভাসিয়েছেন। নিজের অজ্ঞাতেই তাঁদের ছায়ার নিচ দিয়ে হেঁটে গেছি আমরা। সেই ছায়া ঠিক কত বড়, সে বয়সে বোঝা সম্ভব হয়নি। সেই রাঙিয়ে দেওয়া শৈশব ও কৈশোরের দিকে তাকালে মাঝেমধ্যেই মন কেমন করে। আজ আরও বেশি করে করছে। কেন করছে কাজীদা? কেন করছে প্রিয় নারায়ণ দেবনাথ?

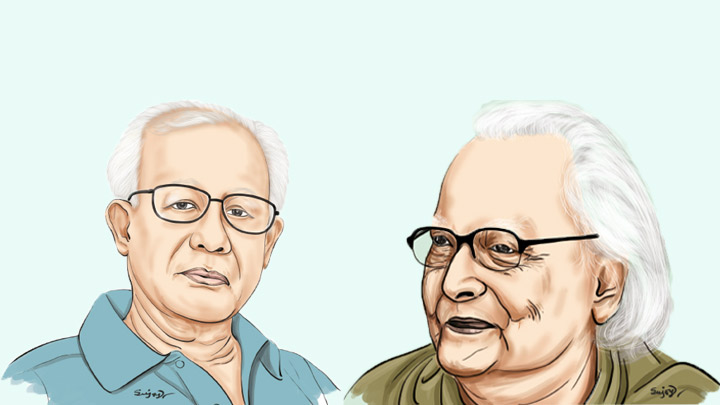

১৯৮৮ সালের ৮ আগস্ট, প্যারিসের শার্ল দ্য গল বিমানবন্দরে পৌঁছান ৪২ বছর বয়সী নাসেরি। তাঁর গন্তব্য ছিল লন্ডন। সে জন্য ফ্রান্সে ট্রানজিট নিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বাঁধে বিপত্তি। তাঁর কাছে বৈধ পাসপোর্ট ছিল না। এ কারণে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ তাঁকে কোনো ফ্লাইটে উঠতে দেয়নি। ফলস্বরূপ তিনি আটকা পড়ে যান সেখানেই।

২ দিন আগে

কানাডার অন্টারিও প্রদেশের কিংস্টোন শহরে বৈরী আবহাওয়ার মাঝেই ঈদ উল্ ফিতর উদ্যাপন করেছেন কুইনস ইউনিভার্সিটিতে অধ্যয়নরত বাংলাদেশি ছাত্র-ছাত্রী ও কমিউনিটির সদস্যরা। প্রচণ্ড বৈরী আবহাওয়ার কারণে তারা ইন-ডোর অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন...

৩ দিন আগে

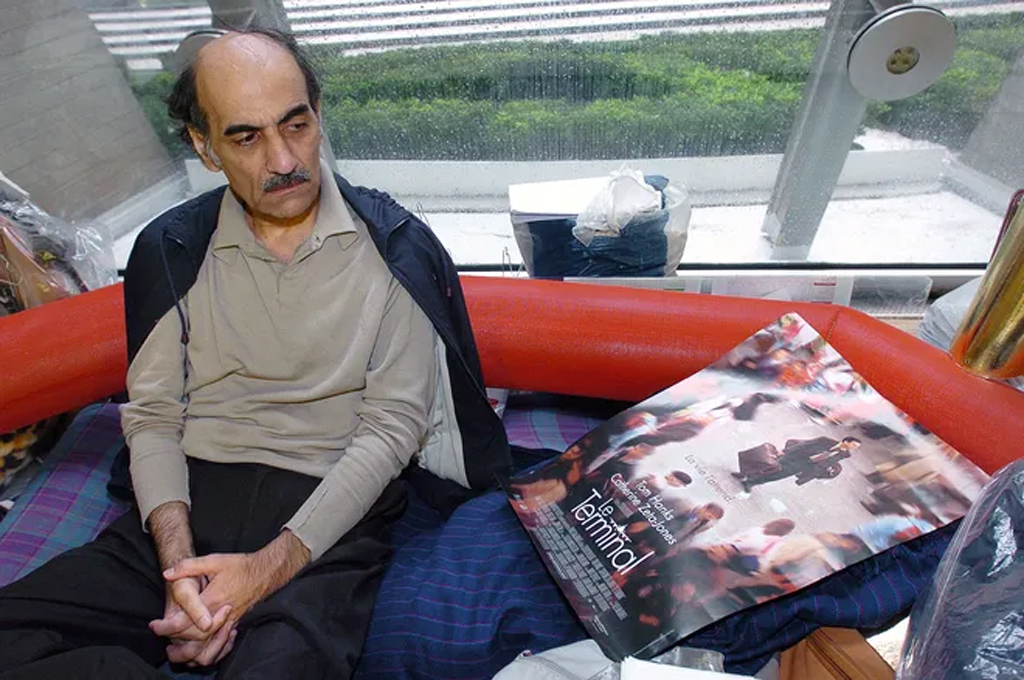

১৭০০ সালের ফ্রান্সে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হতো প্রকাশ্যে। মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের দৃশ্য দেখতে রীতিমতো হুমড়ি খেয়ে পড়ত মানুষ। তবে এখানেও ছিল শ্রেণিবৈষম্য! গরিব অপরাধীদের জন্য সাধারণ শাস্তি ছিল কোয়ার্টারিং। কোয়ার্টারিং এমন একটি পদ্ধতি, যেখানে অপরাধীর চার হাত-পা চারটি গরুর সঙ্গে বাঁধা হতো।

৮ দিন আগে

খুবই অস্থিতিশীল অবস্থায় আছি আমরা। এই অবস্থাকে বাইরে থেকে মনে হবে আইন-শৃঙ্খলার [পরিস্থিতির] অবনতি। তা তো বটেই। রাষ্ট্রের যে তিনটি অঙ্গ—নির্বাহী বিভাগ, আইন বিভাগ ও বিচার বিভাগ, তারা কেউই নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করছে না। তবে তার মধ্যে সমাজের আদর্শিক বাস্তবতাও প্রতিফলিত হচ্ছে।

৯ দিন আগে