ফজলুল কবির

‘টেক ব্যাক ইওর সিটি’। একেবারে সোজাসাপ্টা বার্তা। কোনো ভণিতা নেই। ফলত একটু থমকে দাঁড়াতে হলো। অবশ্য কাচের দরজা ঠেলে ঢোকার পর থেকেই একটু পরপর থমকাতে হয়েছে। বলা হচ্ছে, ধানমন্ডির দ্বীপ গ্যালারিতে আনন্দ অন্তঃলীনের চলমান প্রদর্শনী ‘সিটি সাবকনশাস’-এর কথা।

বাইরে হাতে লেখা বোর্ডে নামটি দেখে এবং আগে থেকে জানা থাকা সত্ত্বেও গ্যালারিতে ঢোকার সময় একটা দ্বিধা কাজ করেছে, অস্বীকার করা যাবে না। কারণ, কাচের দরজার বাইরে থেকে দেখে মনে হচ্ছিল কোনো একটা নির্মাণকাজ হয়তো চলছে। মুহূর্তে মনে হলো, হয়তো সময় পেরিয়ে গেছে। প্রদর্শনীটা বোধ হয় আগেই শেষ হয়েছে। নতুন কোনো প্রদর্শনীর জন্য গোছগাছ চলছে। যতটা দেখা যায়, তাতে মনে হলো কেমন অগোছালো।

তারপর আবার মনে হলো, ‘সিটি সাবকনশাস’ যেহেতু লেখা, সেহেতু এ তো অনাকাঙ্ক্ষিত নয় একেবারে। ফলত, প্রবেশ। সঙ্গে সঙ্গেই যেন গোটা শহরটা তার সবটা কালিঝুলি নিয়ে সামনে আছড়ে পড়ল। দ্বীপ গ্যালারির স্পেসটা পরিচিত। সাধারণত প্রথম কক্ষে আকারে ছোট ছোট শিল্পকর্মকে স্থান দেওয়া হয়। তারপর করিডর ধরে আরও কিছু। আর বড় স্পেসে থাকে তুলনামূলক বড় কাজগুলো। কিন্তু এই প্রদর্শনীতে ঢুকেই প্রথম ঘরে দেখা মিলল কাঠের গুঁড়ার সঙ্গে। একটা ঘ্রাণ নাকে এসে লাগল। কিছুটা অতীত টান দিল কি? সঙ্গে প্রশ্ন এল, যদি এই ঢাকাই উপজীব্য হয়, তবে সিমেন্টের ঢিবি নেই কেন, কেন নেই রাস্তায় প্রতিনিয়ত পথরোধ করে দাঁড়ানো আর সব নির্মাণসামগ্রী?

তারপর আবার মনে হলো, ‘সিটি সাবকনশাস’ যেহেতু লেখা, সেহেতু এ তো অনাকাঙ্ক্ষিত নয় একেবারে। ফলত, প্রবেশ। সঙ্গে সঙ্গেই যেন গোটা শহরটা তার সবটা কালিঝুলি নিয়ে সামনে আছড়ে পড়ল। দ্বীপ গ্যালারির স্পেসটা পরিচিত। সাধারণত প্রথম কক্ষে আকারে ছোট ছোট শিল্পকর্মকে স্থান দেওয়া হয়। তারপর করিডর ধরে আরও কিছু। আর বড় স্পেসে থাকে তুলনামূলক বড় কাজগুলো। কিন্তু এই প্রদর্শনীতে ঢুকেই প্রথম ঘরে দেখা মিলল কাঠের গুঁড়ার সঙ্গে। একটা ঘ্রাণ নাকে এসে লাগল। কিছুটা অতীত টান দিল কি? সঙ্গে প্রশ্ন এল, যদি এই ঢাকাই উপজীব্য হয়, তবে সিমেন্টের ঢিবি নেই কেন, কেন নেই রাস্তায় প্রতিনিয়ত পথরোধ করে দাঁড়ানো আর সব নির্মাণসামগ্রী?

প্রথম ঘরে কাঠের গুঁড়ার গন্ধ নাকে ঢুকতেই মনে হলো, ঢাকার রাস্তায় এতটুকু স্বস্তিও কি মেলে? না মেলে না। ঢাকার ডাস্টবিনগুলো, তার খোলা ডাস্টবিনগুলো কী অনায়াসে বিচিত্র সব গন্ধ ছড়ায়! গ্রীষ্ম বুঝতে ঢাকাবাসীর শুধু ডাস্টবিন বুঝলেই চলে। গ্রীষ্মে এর পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় নাকে এসে লাগবে আম-কাঁঠালের যুগপৎ গন্ধ। এই কয়দিন আগেও যেমনটা লেগেছে। আর বাসী বিরিয়ানির গন্ধ পেলে বুঝতে হবে, আশপাশে কোথাও বড় রেস্তোরাঁ আছে, কিংবা কমিউনিটি সেন্টার।

প্রথম ঘরে কাঠের গুঁড়ার গন্ধ নাকে ঢুকতেই মনে হলো, ঢাকার রাস্তায় এতটুকু স্বস্তিও কি মেলে? না মেলে না। ঢাকার ডাস্টবিনগুলো, তার খোলা ডাস্টবিনগুলো কী অনায়াসে বিচিত্র সব গন্ধ ছড়ায়! গ্রীষ্ম বুঝতে ঢাকাবাসীর শুধু ডাস্টবিন বুঝলেই চলে। গ্রীষ্মে এর পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় নাকে এসে লাগবে আম-কাঁঠালের যুগপৎ গন্ধ। এই কয়দিন আগেও যেমনটা লেগেছে। আর বাসী বিরিয়ানির গন্ধ পেলে বুঝতে হবে, আশপাশে কোথাও বড় রেস্তোরাঁ আছে, কিংবা কমিউনিটি সেন্টার।

আনন্দ অন্তঃলীনের এই প্রদর্শনীতে ডাস্টবিনের ব্যবস্থা না থাকলেও আছে বর্জ্যের মঞ্চায়ন। তবে তা বর্জ্যের ধারণা দিলেও বর্জ্যরুদ্ধ বাস্তবতার সঙ্গে ঠিক মিলিয়ে দেয় না। শিল্পী এখানে দর্শককে এতটা যন্ত্রণা দিতে চাননি হয়তো। কিংবা গ্যালারিও হয়তো চায়নি এতটা আবিলে নিজেকে ভরিয়ে তুলতে। তবে ডাস্টবিনের শহর ঢাকাকে হাজির করতে আনন্দ গ্যালারিতে যথেষ্ট ডাস্টের ব্যবস্থা করার চেষ্টা করেছেন নিঃসন্দেহে।

প্রথম ঘরটি এবার তবে পার হওয়া যাক। গ্যালারির করিডরের দেয়ালে সেঁটে রাখা কাগজেরা কৃত্রিম বাতাসে অনর্গল এপাশ-ওপাশ করে সশব্দে ডাকছিল কেবল। এই করিডর যেন এক অনন্ত পথ। যেন এ সহজে পাড়ি দেওয়ার নয়। একটু আগের যানজটের কথা মনে পড়ে গেল, যা এই নগরের বাসিন্দাদের একমাত্র ভবিতব্য। যানজটে বসে থাকা মানে গন্তব্যের জন্য বসে থাকা সময় নিরপেক্ষভাবে, না চাওয়ার চারপাশ দেখা। এই সব বাধ্যতার দেখাদেখিতে কত কিছু নজরে পড়ে। না চাইতেই চোখ যায় উন্নয়নে, যা সে কোন অতীত থেকে হয়ে আসছে এই শহরে। গাছেরা উধাও হয়ে গেছে। নেই কোনো সজল আশ্বাস। জলা তো জলাঞ্জলি গেছে কবেই। আর অনবরত শ্রুতিকে তছনছ করে দিতে থাকে বাস-গাড়ির হর্ন, উন্নয়নকাজের সদম্ভ শব্দেরা। এখানেও তা আছে।

প্রথম ঘরটি এবার তবে পার হওয়া যাক। গ্যালারির করিডরের দেয়ালে সেঁটে রাখা কাগজেরা কৃত্রিম বাতাসে অনর্গল এপাশ-ওপাশ করে সশব্দে ডাকছিল কেবল। এই করিডর যেন এক অনন্ত পথ। যেন এ সহজে পাড়ি দেওয়ার নয়। একটু আগের যানজটের কথা মনে পড়ে গেল, যা এই নগরের বাসিন্দাদের একমাত্র ভবিতব্য। যানজটে বসে থাকা মানে গন্তব্যের জন্য বসে থাকা সময় নিরপেক্ষভাবে, না চাওয়ার চারপাশ দেখা। এই সব বাধ্যতার দেখাদেখিতে কত কিছু নজরে পড়ে। না চাইতেই চোখ যায় উন্নয়নে, যা সে কোন অতীত থেকে হয়ে আসছে এই শহরে। গাছেরা উধাও হয়ে গেছে। নেই কোনো সজল আশ্বাস। জলা তো জলাঞ্জলি গেছে কবেই। আর অনবরত শ্রুতিকে তছনছ করে দিতে থাকে বাস-গাড়ির হর্ন, উন্নয়নকাজের সদম্ভ শব্দেরা। এখানেও তা আছে।

এই কাগজের দলের একটিতেই লেখা ছিল সেই আহ্বান, শুরুতে যা বলা হয়েছিল। ‘টেক ব্যাক ইওর সিটি।’ প্রশ্ন জাগে, কে ফিরিয়ে নেবে? শহর তবে আমার নয়, আমাদের নয়, শিল্পীর নয়? শহরটাকে তবে সবার করে তোলা হয়নি? এমন প্রশ্ন আরও নানাভাবে হাজির করা যেতেই পারে, যার উত্তরও সবার জানা। সবাই জানে এই শহরে অনেকগুলো বৃত্ত আছে। কোনো বৃত্ত খুব সুন্দর, সুডৌল, বিচ্যুতিহীন। বর্জ্যের অসহ ভার তাকে বইতে হয় না। নিজের বর্জ্য সে অনায়াসে অন্য বৃত্তে পাচার করতে পারে। কোনো বৃত্তে আবার বর্জ্যই শুধু সত্য। এ দুই প্রান্তের মাঝেও আছে আরও অনেক বৃত্ত। একটি থেকে আরেকটি দূরবর্তী। তার মানে এই নয় যে, যাতায়াত নেই, যোগাযোগ নেই। আছে, তবে গা বাঁচানো, একটা অপরিচয়ের ছোঁয়াচ রেখে। বিচ্যুতিহীন বৃত্তের লোকেরা বর্জ্যভারের বৃত্ত ডিঙানোর সময় তারস্বরে সাইরেন বাজায়। বিপরীতভাবে বর্জ্যে ডুবে থাকা বৃত্তের লোকেরা বিচ্যুতিহীন বৃত্তে প্রবেশাধিকার পেলেও বড় জড়ভরৎ হয়ে থাকে।

এই কাগজের দলে আনন্দ হাজারটা প্রশ্ন করেছেন, দিয়েছেন বিস্তর বিবৃতি। যেমন: তিনি ধানমন্ডির অর্ধেক রাস্তা চেনেন না, বাকি অর্ধেক চিনতে চান না। আবার প্রশ্ন করেছেন—শিল্পীর কাজ কী? দিয়েছেন ‘শুয়োরের বাচ্চা’ বলে গালি। দিয়েছেন পরিসংখ্যান, যা এই শহরে শ্রমশোষণের নির্লজ্জ চিত্র তুলে ধরে, তুলে ধরে সড়কে ও নির্মাণকাজে মৃত্যুর হিসাব। আছে চিকিৎসা ব্যয়ের পরিসংখ্যান। এই সব বিবৃতি ও প্রশ্ন দর্শককে একেবারে মার্জিনে নিয়ে দাঁড় করায়। তাকে বলে, প্রতিবেশীর খালি থালার দিকে একবারও না তাকিয়ে বেশ তো নাগরিক হয়েছ? গোটা সমাজটাকে আনন্দ একেবারে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন এই কাগজের বিবৃতি ও প্রশ্নমালা দিয়ে।

এই কাগজের দলে আনন্দ হাজারটা প্রশ্ন করেছেন, দিয়েছেন বিস্তর বিবৃতি। যেমন: তিনি ধানমন্ডির অর্ধেক রাস্তা চেনেন না, বাকি অর্ধেক চিনতে চান না। আবার প্রশ্ন করেছেন—শিল্পীর কাজ কী? দিয়েছেন ‘শুয়োরের বাচ্চা’ বলে গালি। দিয়েছেন পরিসংখ্যান, যা এই শহরে শ্রমশোষণের নির্লজ্জ চিত্র তুলে ধরে, তুলে ধরে সড়কে ও নির্মাণকাজে মৃত্যুর হিসাব। আছে চিকিৎসা ব্যয়ের পরিসংখ্যান। এই সব বিবৃতি ও প্রশ্ন দর্শককে একেবারে মার্জিনে নিয়ে দাঁড় করায়। তাকে বলে, প্রতিবেশীর খালি থালার দিকে একবারও না তাকিয়ে বেশ তো নাগরিক হয়েছ? গোটা সমাজটাকে আনন্দ একেবারে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন এই কাগজের বিবৃতি ও প্রশ্নমালা দিয়ে।

আর আছে এই শহরে নানা সময়ে তোলা আলোকচিত্র, যার সামনে দাঁড়াতে হয়, যা নিয়ে ভাবতে হয়। মেনিকিনের মুণ্ডু হাতে নিয়ে হেঁটে যাওয়া মানুষের আলোকচিত্র দেখে থমকে যেতেই হয়। মনে হয়, এই মেনিকিনের মুণ্ডুটা আমার নয়তো, যা অনেক আগেই ধড় থেকে আলাদা হয়ে গেছে। তবে কি এই শহরের অগণিত সাধারণ আদতে কবন্ধ হয়েই বেঁচে আছে। যে কারণে রা-হীন, যে কারণে সবাই নির্লিপ্ত। সড়ক বিভাজকের ওপর রাখা কমোডের ছবিও একইভাবে ভাবতে বাধ্য করে। সঙ্গে যখন কাগজের দলে থাকা প্রশ্নটি সামনে আসে, তখন তা আরও গূঢ় কোনো অর্থের দিকে ইঙ্গিত করে, যেখানে বলা ছিল—রাতের শহর কার?

আছে যানজটের ছবিও। এভাবে করিডর কোনোভাবে ডিঙানোর পর চোখ আটকে যাবে সামনের দেয়ালে, যেখানে একটা আলোকচিত্র বাঁকা হয়ে ঝুলছে। তার দুদিক দিয়ে দেয়ালের গায়ে কালো রেখার মতো লাগবে। কাছে গেলেই দেখা যাবে, এই রেখা আদতে লেখা। ছবিটা সাধারণ, নিরীহ। একটা মেনিকিন, সঙ্গে কিছু পণ্য, কাচঘেরা বাক্সের ভেতর থেকে নানা কিছু উঁকি দিচ্ছে। আর লেখায় গেলে দেখা যায়, শিল্পী স্বস্তির জন্য একটা মেনিকিনের ভালোবাসার দিকে তাকিয়ে আছেন। আর বলছেন, ‘এই শহরের অধিকাংশ মানুষ ক্ষমতা কাঠামোর লাথি-গুঁতা খেয়ে তাদের জীবন অতিবাহিত করেন।’ এই বিবৃতি একটা প্রলম্বিত নৈঃশব্দ্যের ইঙ্গিতবাহী। যেহেতু এতে জগদ্দল পাথরের চেপে বসার বিবৃতি আছে, কিন্তু নেই কোনো নিদান।

আছে যানজটের ছবিও। এভাবে করিডর কোনোভাবে ডিঙানোর পর চোখ আটকে যাবে সামনের দেয়ালে, যেখানে একটা আলোকচিত্র বাঁকা হয়ে ঝুলছে। তার দুদিক দিয়ে দেয়ালের গায়ে কালো রেখার মতো লাগবে। কাছে গেলেই দেখা যাবে, এই রেখা আদতে লেখা। ছবিটা সাধারণ, নিরীহ। একটা মেনিকিন, সঙ্গে কিছু পণ্য, কাচঘেরা বাক্সের ভেতর থেকে নানা কিছু উঁকি দিচ্ছে। আর লেখায় গেলে দেখা যায়, শিল্পী স্বস্তির জন্য একটা মেনিকিনের ভালোবাসার দিকে তাকিয়ে আছেন। আর বলছেন, ‘এই শহরের অধিকাংশ মানুষ ক্ষমতা কাঠামোর লাথি-গুঁতা খেয়ে তাদের জীবন অতিবাহিত করেন।’ এই বিবৃতি একটা প্রলম্বিত নৈঃশব্দ্যের ইঙ্গিতবাহী। যেহেতু এতে জগদ্দল পাথরের চেপে বসার বিবৃতি আছে, কিন্তু নেই কোনো নিদান।

অনেকক্ষণ বসে থাকা হলো সেই ঘরে। সেই বাঁকা হয়ে যাওয়া ছবিটা সামনে নিয়ে। বন্ধুরা মিলে নানা গল্প হলো। কিন্তু মাথা থেকে এই বেঁকে যাওয়া ছবিটার প্রসঙ্গ সরানো গেল না। তারপর তাকানো গেল শিল্পীর দিকে। স্বাস্থ্যবান এক তরুণ, যার নাম আনন্দ অন্তঃলীন, যিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নৃতত্ত্ব বিভাগের শিক্ষার্থী এখনো। তাঁর বন্ধুরা আসছেন, ঘুরছেন গ্যালারি। তিনিও যাকে যতটা সম্ভব সময় দিচ্ছেন। কিন্তু এই এত ছবি, এর উপস্থাপন, এই শহর এবং তার সঙ্গে তাঁর বিযুক্তি, তাতে কিছুতেই কাটছে না। এই তরুণকে কেন স্বস্তির জন্য মেনিকিনের ভালোবাসার অপেক্ষা করতে হবে? কেন তিনি মার্ক শাগালের মতো যুদ্ধের বীভৎসতার মাঝখানে বসে প্রেমের বর্ণিল আবহের কথা ভাবতে পারলেন না। স্বপ্নের অভাব? এই শহর তবে কি সবার কাছ থেকেই স্বপ্ন চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে?

আনন্দ অন্তঃলীন ‘সিটি সাবকনশাস’ প্রদর্শনীর মাধ্যমে একটা বড়সড় প্রশ্ন সবার সামনে ছুড়ে দিয়েছেন। এই শহরকে তিনি ফিরিয়ে নিতে বলেছেন। এই ফিরিয়ে নেওয়াকে দুভাবে পাঠ করা যায়—এক. শহরের নাম করে কর্তৃপক্ষ যে শহরের নির্মাণ করেছে, তাকে প্রত্যাখ্যান করা, তাকে তার কাছেই ফিরিয়ে দেওয়া এবং দুই. যে নাগরিকদের জন্য এই শহর, তারা তাদের হিস্যা বুঝে নিক, শহরের মালিকানাটা বুঝে নিক। আনন্দ তাঁর কথা বলেছেন লেখায় ও ছবিতে এবং এ দুইয়ের উপস্থাপনরীতিতে। তিনি সোজাসাপ্টাই বলেছেন, যা বলার। এবার দর্শকের দায় নিজেদের বোঝাটা বুঝে নেওয়ার। গত ১৯ আগস্ট শুরু হওয়া এ প্রদর্শনী চলবে আগামী ৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত।

আনন্দ অন্তঃলীন ‘সিটি সাবকনশাস’ প্রদর্শনীর মাধ্যমে একটা বড়সড় প্রশ্ন সবার সামনে ছুড়ে দিয়েছেন। এই শহরকে তিনি ফিরিয়ে নিতে বলেছেন। এই ফিরিয়ে নেওয়াকে দুভাবে পাঠ করা যায়—এক. শহরের নাম করে কর্তৃপক্ষ যে শহরের নির্মাণ করেছে, তাকে প্রত্যাখ্যান করা, তাকে তার কাছেই ফিরিয়ে দেওয়া এবং দুই. যে নাগরিকদের জন্য এই শহর, তারা তাদের হিস্যা বুঝে নিক, শহরের মালিকানাটা বুঝে নিক। আনন্দ তাঁর কথা বলেছেন লেখায় ও ছবিতে এবং এ দুইয়ের উপস্থাপনরীতিতে। তিনি সোজাসাপ্টাই বলেছেন, যা বলার। এবার দর্শকের দায় নিজেদের বোঝাটা বুঝে নেওয়ার। গত ১৯ আগস্ট শুরু হওয়া এ প্রদর্শনী চলবে আগামী ৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত।

‘টেক ব্যাক ইওর সিটি’। একেবারে সোজাসাপ্টা বার্তা। কোনো ভণিতা নেই। ফলত একটু থমকে দাঁড়াতে হলো। অবশ্য কাচের দরজা ঠেলে ঢোকার পর থেকেই একটু পরপর থমকাতে হয়েছে। বলা হচ্ছে, ধানমন্ডির দ্বীপ গ্যালারিতে আনন্দ অন্তঃলীনের চলমান প্রদর্শনী ‘সিটি সাবকনশাস’-এর কথা।

বাইরে হাতে লেখা বোর্ডে নামটি দেখে এবং আগে থেকে জানা থাকা সত্ত্বেও গ্যালারিতে ঢোকার সময় একটা দ্বিধা কাজ করেছে, অস্বীকার করা যাবে না। কারণ, কাচের দরজার বাইরে থেকে দেখে মনে হচ্ছিল কোনো একটা নির্মাণকাজ হয়তো চলছে। মুহূর্তে মনে হলো, হয়তো সময় পেরিয়ে গেছে। প্রদর্শনীটা বোধ হয় আগেই শেষ হয়েছে। নতুন কোনো প্রদর্শনীর জন্য গোছগাছ চলছে। যতটা দেখা যায়, তাতে মনে হলো কেমন অগোছালো।

তারপর আবার মনে হলো, ‘সিটি সাবকনশাস’ যেহেতু লেখা, সেহেতু এ তো অনাকাঙ্ক্ষিত নয় একেবারে। ফলত, প্রবেশ। সঙ্গে সঙ্গেই যেন গোটা শহরটা তার সবটা কালিঝুলি নিয়ে সামনে আছড়ে পড়ল। দ্বীপ গ্যালারির স্পেসটা পরিচিত। সাধারণত প্রথম কক্ষে আকারে ছোট ছোট শিল্পকর্মকে স্থান দেওয়া হয়। তারপর করিডর ধরে আরও কিছু। আর বড় স্পেসে থাকে তুলনামূলক বড় কাজগুলো। কিন্তু এই প্রদর্শনীতে ঢুকেই প্রথম ঘরে দেখা মিলল কাঠের গুঁড়ার সঙ্গে। একটা ঘ্রাণ নাকে এসে লাগল। কিছুটা অতীত টান দিল কি? সঙ্গে প্রশ্ন এল, যদি এই ঢাকাই উপজীব্য হয়, তবে সিমেন্টের ঢিবি নেই কেন, কেন নেই রাস্তায় প্রতিনিয়ত পথরোধ করে দাঁড়ানো আর সব নির্মাণসামগ্রী?

তারপর আবার মনে হলো, ‘সিটি সাবকনশাস’ যেহেতু লেখা, সেহেতু এ তো অনাকাঙ্ক্ষিত নয় একেবারে। ফলত, প্রবেশ। সঙ্গে সঙ্গেই যেন গোটা শহরটা তার সবটা কালিঝুলি নিয়ে সামনে আছড়ে পড়ল। দ্বীপ গ্যালারির স্পেসটা পরিচিত। সাধারণত প্রথম কক্ষে আকারে ছোট ছোট শিল্পকর্মকে স্থান দেওয়া হয়। তারপর করিডর ধরে আরও কিছু। আর বড় স্পেসে থাকে তুলনামূলক বড় কাজগুলো। কিন্তু এই প্রদর্শনীতে ঢুকেই প্রথম ঘরে দেখা মিলল কাঠের গুঁড়ার সঙ্গে। একটা ঘ্রাণ নাকে এসে লাগল। কিছুটা অতীত টান দিল কি? সঙ্গে প্রশ্ন এল, যদি এই ঢাকাই উপজীব্য হয়, তবে সিমেন্টের ঢিবি নেই কেন, কেন নেই রাস্তায় প্রতিনিয়ত পথরোধ করে দাঁড়ানো আর সব নির্মাণসামগ্রী?

প্রথম ঘরে কাঠের গুঁড়ার গন্ধ নাকে ঢুকতেই মনে হলো, ঢাকার রাস্তায় এতটুকু স্বস্তিও কি মেলে? না মেলে না। ঢাকার ডাস্টবিনগুলো, তার খোলা ডাস্টবিনগুলো কী অনায়াসে বিচিত্র সব গন্ধ ছড়ায়! গ্রীষ্ম বুঝতে ঢাকাবাসীর শুধু ডাস্টবিন বুঝলেই চলে। গ্রীষ্মে এর পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় নাকে এসে লাগবে আম-কাঁঠালের যুগপৎ গন্ধ। এই কয়দিন আগেও যেমনটা লেগেছে। আর বাসী বিরিয়ানির গন্ধ পেলে বুঝতে হবে, আশপাশে কোথাও বড় রেস্তোরাঁ আছে, কিংবা কমিউনিটি সেন্টার।

প্রথম ঘরে কাঠের গুঁড়ার গন্ধ নাকে ঢুকতেই মনে হলো, ঢাকার রাস্তায় এতটুকু স্বস্তিও কি মেলে? না মেলে না। ঢাকার ডাস্টবিনগুলো, তার খোলা ডাস্টবিনগুলো কী অনায়াসে বিচিত্র সব গন্ধ ছড়ায়! গ্রীষ্ম বুঝতে ঢাকাবাসীর শুধু ডাস্টবিন বুঝলেই চলে। গ্রীষ্মে এর পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় নাকে এসে লাগবে আম-কাঁঠালের যুগপৎ গন্ধ। এই কয়দিন আগেও যেমনটা লেগেছে। আর বাসী বিরিয়ানির গন্ধ পেলে বুঝতে হবে, আশপাশে কোথাও বড় রেস্তোরাঁ আছে, কিংবা কমিউনিটি সেন্টার।

আনন্দ অন্তঃলীনের এই প্রদর্শনীতে ডাস্টবিনের ব্যবস্থা না থাকলেও আছে বর্জ্যের মঞ্চায়ন। তবে তা বর্জ্যের ধারণা দিলেও বর্জ্যরুদ্ধ বাস্তবতার সঙ্গে ঠিক মিলিয়ে দেয় না। শিল্পী এখানে দর্শককে এতটা যন্ত্রণা দিতে চাননি হয়তো। কিংবা গ্যালারিও হয়তো চায়নি এতটা আবিলে নিজেকে ভরিয়ে তুলতে। তবে ডাস্টবিনের শহর ঢাকাকে হাজির করতে আনন্দ গ্যালারিতে যথেষ্ট ডাস্টের ব্যবস্থা করার চেষ্টা করেছেন নিঃসন্দেহে।

প্রথম ঘরটি এবার তবে পার হওয়া যাক। গ্যালারির করিডরের দেয়ালে সেঁটে রাখা কাগজেরা কৃত্রিম বাতাসে অনর্গল এপাশ-ওপাশ করে সশব্দে ডাকছিল কেবল। এই করিডর যেন এক অনন্ত পথ। যেন এ সহজে পাড়ি দেওয়ার নয়। একটু আগের যানজটের কথা মনে পড়ে গেল, যা এই নগরের বাসিন্দাদের একমাত্র ভবিতব্য। যানজটে বসে থাকা মানে গন্তব্যের জন্য বসে থাকা সময় নিরপেক্ষভাবে, না চাওয়ার চারপাশ দেখা। এই সব বাধ্যতার দেখাদেখিতে কত কিছু নজরে পড়ে। না চাইতেই চোখ যায় উন্নয়নে, যা সে কোন অতীত থেকে হয়ে আসছে এই শহরে। গাছেরা উধাও হয়ে গেছে। নেই কোনো সজল আশ্বাস। জলা তো জলাঞ্জলি গেছে কবেই। আর অনবরত শ্রুতিকে তছনছ করে দিতে থাকে বাস-গাড়ির হর্ন, উন্নয়নকাজের সদম্ভ শব্দেরা। এখানেও তা আছে।

প্রথম ঘরটি এবার তবে পার হওয়া যাক। গ্যালারির করিডরের দেয়ালে সেঁটে রাখা কাগজেরা কৃত্রিম বাতাসে অনর্গল এপাশ-ওপাশ করে সশব্দে ডাকছিল কেবল। এই করিডর যেন এক অনন্ত পথ। যেন এ সহজে পাড়ি দেওয়ার নয়। একটু আগের যানজটের কথা মনে পড়ে গেল, যা এই নগরের বাসিন্দাদের একমাত্র ভবিতব্য। যানজটে বসে থাকা মানে গন্তব্যের জন্য বসে থাকা সময় নিরপেক্ষভাবে, না চাওয়ার চারপাশ দেখা। এই সব বাধ্যতার দেখাদেখিতে কত কিছু নজরে পড়ে। না চাইতেই চোখ যায় উন্নয়নে, যা সে কোন অতীত থেকে হয়ে আসছে এই শহরে। গাছেরা উধাও হয়ে গেছে। নেই কোনো সজল আশ্বাস। জলা তো জলাঞ্জলি গেছে কবেই। আর অনবরত শ্রুতিকে তছনছ করে দিতে থাকে বাস-গাড়ির হর্ন, উন্নয়নকাজের সদম্ভ শব্দেরা। এখানেও তা আছে।

এই কাগজের দলের একটিতেই লেখা ছিল সেই আহ্বান, শুরুতে যা বলা হয়েছিল। ‘টেক ব্যাক ইওর সিটি।’ প্রশ্ন জাগে, কে ফিরিয়ে নেবে? শহর তবে আমার নয়, আমাদের নয়, শিল্পীর নয়? শহরটাকে তবে সবার করে তোলা হয়নি? এমন প্রশ্ন আরও নানাভাবে হাজির করা যেতেই পারে, যার উত্তরও সবার জানা। সবাই জানে এই শহরে অনেকগুলো বৃত্ত আছে। কোনো বৃত্ত খুব সুন্দর, সুডৌল, বিচ্যুতিহীন। বর্জ্যের অসহ ভার তাকে বইতে হয় না। নিজের বর্জ্য সে অনায়াসে অন্য বৃত্তে পাচার করতে পারে। কোনো বৃত্তে আবার বর্জ্যই শুধু সত্য। এ দুই প্রান্তের মাঝেও আছে আরও অনেক বৃত্ত। একটি থেকে আরেকটি দূরবর্তী। তার মানে এই নয় যে, যাতায়াত নেই, যোগাযোগ নেই। আছে, তবে গা বাঁচানো, একটা অপরিচয়ের ছোঁয়াচ রেখে। বিচ্যুতিহীন বৃত্তের লোকেরা বর্জ্যভারের বৃত্ত ডিঙানোর সময় তারস্বরে সাইরেন বাজায়। বিপরীতভাবে বর্জ্যে ডুবে থাকা বৃত্তের লোকেরা বিচ্যুতিহীন বৃত্তে প্রবেশাধিকার পেলেও বড় জড়ভরৎ হয়ে থাকে।

এই কাগজের দলে আনন্দ হাজারটা প্রশ্ন করেছেন, দিয়েছেন বিস্তর বিবৃতি। যেমন: তিনি ধানমন্ডির অর্ধেক রাস্তা চেনেন না, বাকি অর্ধেক চিনতে চান না। আবার প্রশ্ন করেছেন—শিল্পীর কাজ কী? দিয়েছেন ‘শুয়োরের বাচ্চা’ বলে গালি। দিয়েছেন পরিসংখ্যান, যা এই শহরে শ্রমশোষণের নির্লজ্জ চিত্র তুলে ধরে, তুলে ধরে সড়কে ও নির্মাণকাজে মৃত্যুর হিসাব। আছে চিকিৎসা ব্যয়ের পরিসংখ্যান। এই সব বিবৃতি ও প্রশ্ন দর্শককে একেবারে মার্জিনে নিয়ে দাঁড় করায়। তাকে বলে, প্রতিবেশীর খালি থালার দিকে একবারও না তাকিয়ে বেশ তো নাগরিক হয়েছ? গোটা সমাজটাকে আনন্দ একেবারে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন এই কাগজের বিবৃতি ও প্রশ্নমালা দিয়ে।

এই কাগজের দলে আনন্দ হাজারটা প্রশ্ন করেছেন, দিয়েছেন বিস্তর বিবৃতি। যেমন: তিনি ধানমন্ডির অর্ধেক রাস্তা চেনেন না, বাকি অর্ধেক চিনতে চান না। আবার প্রশ্ন করেছেন—শিল্পীর কাজ কী? দিয়েছেন ‘শুয়োরের বাচ্চা’ বলে গালি। দিয়েছেন পরিসংখ্যান, যা এই শহরে শ্রমশোষণের নির্লজ্জ চিত্র তুলে ধরে, তুলে ধরে সড়কে ও নির্মাণকাজে মৃত্যুর হিসাব। আছে চিকিৎসা ব্যয়ের পরিসংখ্যান। এই সব বিবৃতি ও প্রশ্ন দর্শককে একেবারে মার্জিনে নিয়ে দাঁড় করায়। তাকে বলে, প্রতিবেশীর খালি থালার দিকে একবারও না তাকিয়ে বেশ তো নাগরিক হয়েছ? গোটা সমাজটাকে আনন্দ একেবারে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন এই কাগজের বিবৃতি ও প্রশ্নমালা দিয়ে।

আর আছে এই শহরে নানা সময়ে তোলা আলোকচিত্র, যার সামনে দাঁড়াতে হয়, যা নিয়ে ভাবতে হয়। মেনিকিনের মুণ্ডু হাতে নিয়ে হেঁটে যাওয়া মানুষের আলোকচিত্র দেখে থমকে যেতেই হয়। মনে হয়, এই মেনিকিনের মুণ্ডুটা আমার নয়তো, যা অনেক আগেই ধড় থেকে আলাদা হয়ে গেছে। তবে কি এই শহরের অগণিত সাধারণ আদতে কবন্ধ হয়েই বেঁচে আছে। যে কারণে রা-হীন, যে কারণে সবাই নির্লিপ্ত। সড়ক বিভাজকের ওপর রাখা কমোডের ছবিও একইভাবে ভাবতে বাধ্য করে। সঙ্গে যখন কাগজের দলে থাকা প্রশ্নটি সামনে আসে, তখন তা আরও গূঢ় কোনো অর্থের দিকে ইঙ্গিত করে, যেখানে বলা ছিল—রাতের শহর কার?

আছে যানজটের ছবিও। এভাবে করিডর কোনোভাবে ডিঙানোর পর চোখ আটকে যাবে সামনের দেয়ালে, যেখানে একটা আলোকচিত্র বাঁকা হয়ে ঝুলছে। তার দুদিক দিয়ে দেয়ালের গায়ে কালো রেখার মতো লাগবে। কাছে গেলেই দেখা যাবে, এই রেখা আদতে লেখা। ছবিটা সাধারণ, নিরীহ। একটা মেনিকিন, সঙ্গে কিছু পণ্য, কাচঘেরা বাক্সের ভেতর থেকে নানা কিছু উঁকি দিচ্ছে। আর লেখায় গেলে দেখা যায়, শিল্পী স্বস্তির জন্য একটা মেনিকিনের ভালোবাসার দিকে তাকিয়ে আছেন। আর বলছেন, ‘এই শহরের অধিকাংশ মানুষ ক্ষমতা কাঠামোর লাথি-গুঁতা খেয়ে তাদের জীবন অতিবাহিত করেন।’ এই বিবৃতি একটা প্রলম্বিত নৈঃশব্দ্যের ইঙ্গিতবাহী। যেহেতু এতে জগদ্দল পাথরের চেপে বসার বিবৃতি আছে, কিন্তু নেই কোনো নিদান।

আছে যানজটের ছবিও। এভাবে করিডর কোনোভাবে ডিঙানোর পর চোখ আটকে যাবে সামনের দেয়ালে, যেখানে একটা আলোকচিত্র বাঁকা হয়ে ঝুলছে। তার দুদিক দিয়ে দেয়ালের গায়ে কালো রেখার মতো লাগবে। কাছে গেলেই দেখা যাবে, এই রেখা আদতে লেখা। ছবিটা সাধারণ, নিরীহ। একটা মেনিকিন, সঙ্গে কিছু পণ্য, কাচঘেরা বাক্সের ভেতর থেকে নানা কিছু উঁকি দিচ্ছে। আর লেখায় গেলে দেখা যায়, শিল্পী স্বস্তির জন্য একটা মেনিকিনের ভালোবাসার দিকে তাকিয়ে আছেন। আর বলছেন, ‘এই শহরের অধিকাংশ মানুষ ক্ষমতা কাঠামোর লাথি-গুঁতা খেয়ে তাদের জীবন অতিবাহিত করেন।’ এই বিবৃতি একটা প্রলম্বিত নৈঃশব্দ্যের ইঙ্গিতবাহী। যেহেতু এতে জগদ্দল পাথরের চেপে বসার বিবৃতি আছে, কিন্তু নেই কোনো নিদান।

অনেকক্ষণ বসে থাকা হলো সেই ঘরে। সেই বাঁকা হয়ে যাওয়া ছবিটা সামনে নিয়ে। বন্ধুরা মিলে নানা গল্প হলো। কিন্তু মাথা থেকে এই বেঁকে যাওয়া ছবিটার প্রসঙ্গ সরানো গেল না। তারপর তাকানো গেল শিল্পীর দিকে। স্বাস্থ্যবান এক তরুণ, যার নাম আনন্দ অন্তঃলীন, যিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নৃতত্ত্ব বিভাগের শিক্ষার্থী এখনো। তাঁর বন্ধুরা আসছেন, ঘুরছেন গ্যালারি। তিনিও যাকে যতটা সম্ভব সময় দিচ্ছেন। কিন্তু এই এত ছবি, এর উপস্থাপন, এই শহর এবং তার সঙ্গে তাঁর বিযুক্তি, তাতে কিছুতেই কাটছে না। এই তরুণকে কেন স্বস্তির জন্য মেনিকিনের ভালোবাসার অপেক্ষা করতে হবে? কেন তিনি মার্ক শাগালের মতো যুদ্ধের বীভৎসতার মাঝখানে বসে প্রেমের বর্ণিল আবহের কথা ভাবতে পারলেন না। স্বপ্নের অভাব? এই শহর তবে কি সবার কাছ থেকেই স্বপ্ন চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে?

আনন্দ অন্তঃলীন ‘সিটি সাবকনশাস’ প্রদর্শনীর মাধ্যমে একটা বড়সড় প্রশ্ন সবার সামনে ছুড়ে দিয়েছেন। এই শহরকে তিনি ফিরিয়ে নিতে বলেছেন। এই ফিরিয়ে নেওয়াকে দুভাবে পাঠ করা যায়—এক. শহরের নাম করে কর্তৃপক্ষ যে শহরের নির্মাণ করেছে, তাকে প্রত্যাখ্যান করা, তাকে তার কাছেই ফিরিয়ে দেওয়া এবং দুই. যে নাগরিকদের জন্য এই শহর, তারা তাদের হিস্যা বুঝে নিক, শহরের মালিকানাটা বুঝে নিক। আনন্দ তাঁর কথা বলেছেন লেখায় ও ছবিতে এবং এ দুইয়ের উপস্থাপনরীতিতে। তিনি সোজাসাপ্টাই বলেছেন, যা বলার। এবার দর্শকের দায় নিজেদের বোঝাটা বুঝে নেওয়ার। গত ১৯ আগস্ট শুরু হওয়া এ প্রদর্শনী চলবে আগামী ৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত।

আনন্দ অন্তঃলীন ‘সিটি সাবকনশাস’ প্রদর্শনীর মাধ্যমে একটা বড়সড় প্রশ্ন সবার সামনে ছুড়ে দিয়েছেন। এই শহরকে তিনি ফিরিয়ে নিতে বলেছেন। এই ফিরিয়ে নেওয়াকে দুভাবে পাঠ করা যায়—এক. শহরের নাম করে কর্তৃপক্ষ যে শহরের নির্মাণ করেছে, তাকে প্রত্যাখ্যান করা, তাকে তার কাছেই ফিরিয়ে দেওয়া এবং দুই. যে নাগরিকদের জন্য এই শহর, তারা তাদের হিস্যা বুঝে নিক, শহরের মালিকানাটা বুঝে নিক। আনন্দ তাঁর কথা বলেছেন লেখায় ও ছবিতে এবং এ দুইয়ের উপস্থাপনরীতিতে। তিনি সোজাসাপ্টাই বলেছেন, যা বলার। এবার দর্শকের দায় নিজেদের বোঝাটা বুঝে নেওয়ার। গত ১৯ আগস্ট শুরু হওয়া এ প্রদর্শনী চলবে আগামী ৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত।

মৃত্তিকাবিজ্ঞানী অধ্যাপক আলমগীর হাইয়ের প্রথম একক চিত্র প্রদর্শনীর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়েছে। শনিবার (১২ এপ্রিল) বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় চিত্রশালা, ৫ নম্বর গ্যালারিতে চিত্র প্রদর্শনী শুরু হয়।

১৬ ঘণ্টা আগে

জর্জ দুহামেল ১৮৮৪ সালের ৩০ জুন প্যারিসের জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পরিবার আর্থিকভাবে খুব একটা সচ্ছল ছিল না। তিনি ছিলেন তৃতীয় সন্তান। সব মিলিয়ে তাঁর শৈশব-কৈশোরের স্মৃতি খুব একটা সুখকর নয়; যা তাঁর আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস লে নতেয়্যাখ দু হ্যাভখ (Le Notaire du Havre) এ ফুটে ওঠে।

২১ ঘণ্টা আগে

লাতিন আমেরিকার বিখ্যাত ঔপন্যাসিক গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজের জন্মদিন আজ। ১৯২৭ সালের আজকের এই দিনে, অর্থাৎ ৬ মার্চ দক্ষিণ আমেরিকার দেশ কলম্বিয়ার অ্যারাকাতাকা শহরে জন্মগ্রহণ করেন তিনি। মার্কেজ তাঁর লেখায় ‘নিঃসঙ্গতা’ ফুটিয়ে তোলার জন্য বিখ্যাত।

০৬ মার্চ ২০২৫

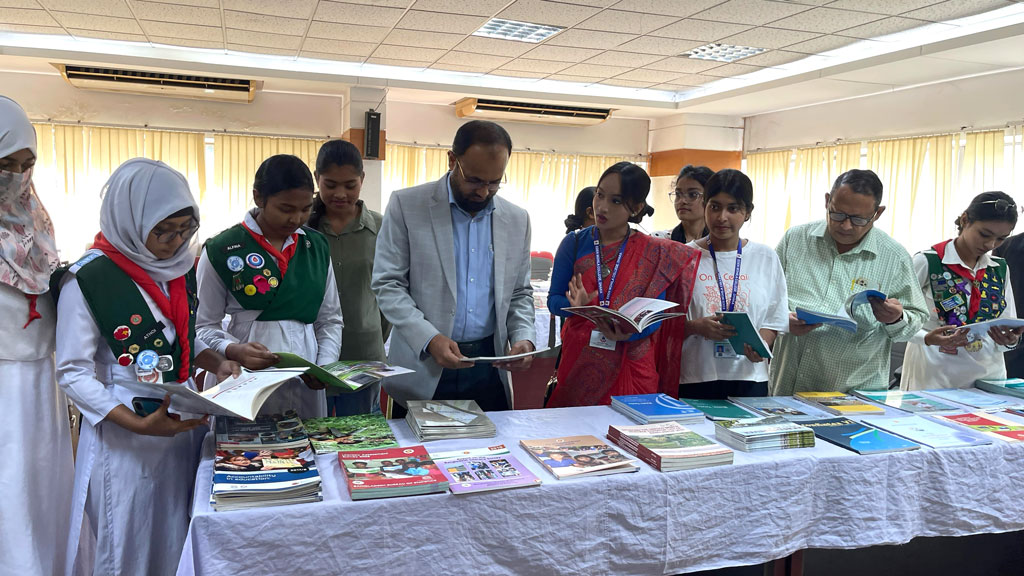

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন উপলক্ষে রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবে আয়োজিত হয়েছে ইউনেস্কো বই প্রদর্শনী-২০২৫। আজ বৃহস্পতিবার সকাল ১১টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত জাতীয় প্রেসক্লাবের তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া হলে এই প্রদর্শনী হয়।

২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৫