প্রযুক্তি ডেস্ক

শিল্প বিপ্লবের পর থেকে এখন পর্যন্ত বায়ুমণ্ডলে প্রায় ১ লাখ ৫০ হাজার কোটি টন কার্বন নিঃসরণ করেছে মানুষ। আন্তর্জাতিক শক্তি সংস্থার (আইইএ) হিসাব মতে, গত বছর কার্বন নিঃসরণের হার ৬ শতাংশ বেড়েছে। যার পরিমাণ দাঁড়ায় ৩ হাজার ৬শ ৩০ কোটি টন।

বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি নিরসনে কার্বন নিঃসরণ কমাতে নানা পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। এরই মধ্যে বেশ কয়েকটি প্রযুক্তিও উদ্ভাবিত হয়েছে। যদিও কোনোটিই এখনো পুরোপুরি কার্যকর প্রমাণিত হয়নি। সম্প্রতি আলোচনায় এসেছে সরাসরি বাতাস শোষক (ডাইরেক্ট এয়ার ক্যাপচার–ডিএসি) প্রযুক্তি। এই প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ করছে গুগল, মেটার মতো বড় বড় প্রযুক্তি কোম্পানি।

যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক প্রযুক্তি সংবাদমাধ্যম সি–নেটের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, গুগল, মেটাসহ আরও বেশ কয়েকটি প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান প্রায় ১ লাখ কোটি ডলার বিনিয়োগ করছে ডিএসি প্রযুক্তিতে। মিসরে চলমান কপ-২৭ সম্মেলনেও আলোচনা হচ্ছে এই প্রযুক্তি নিয়ে।

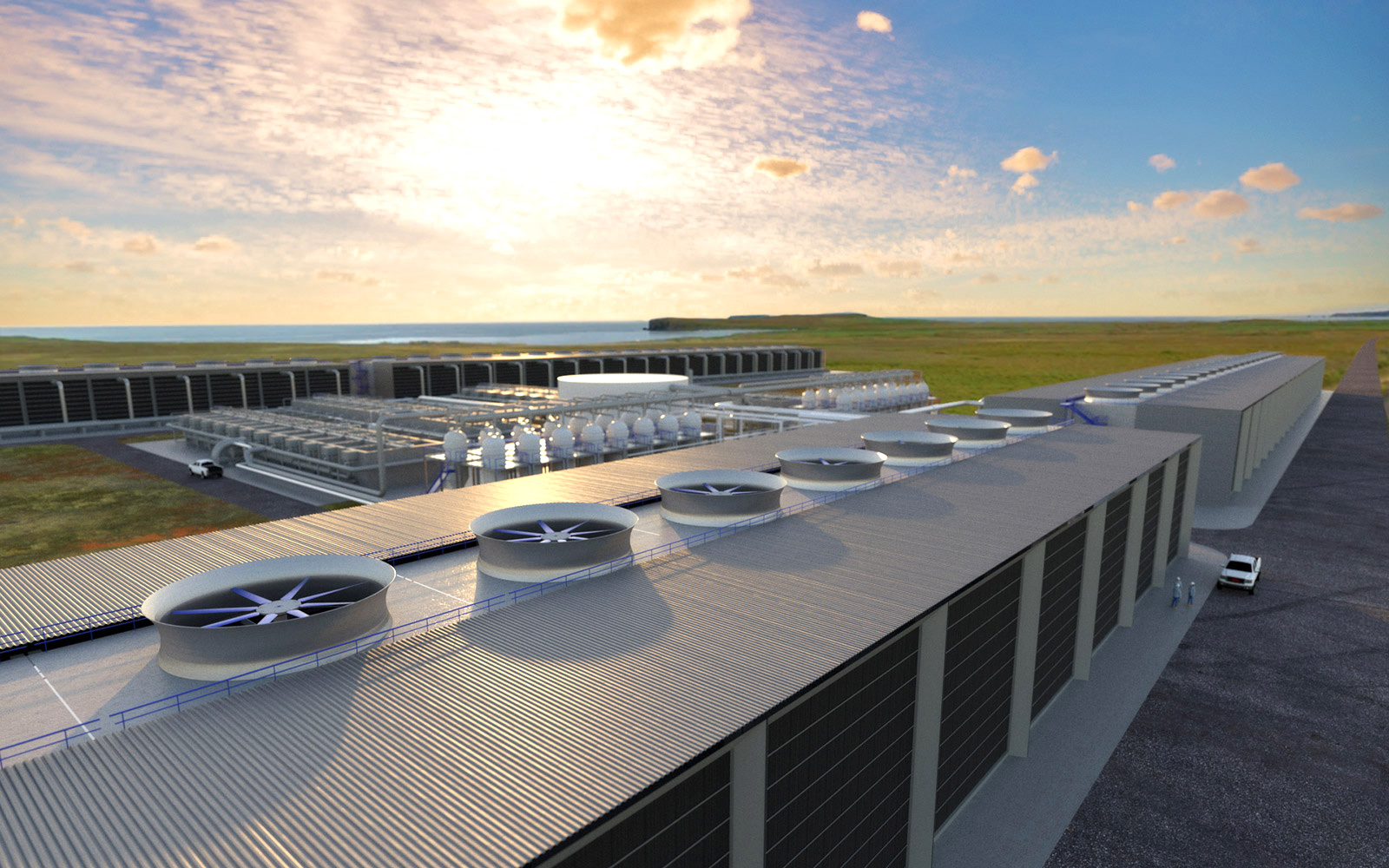

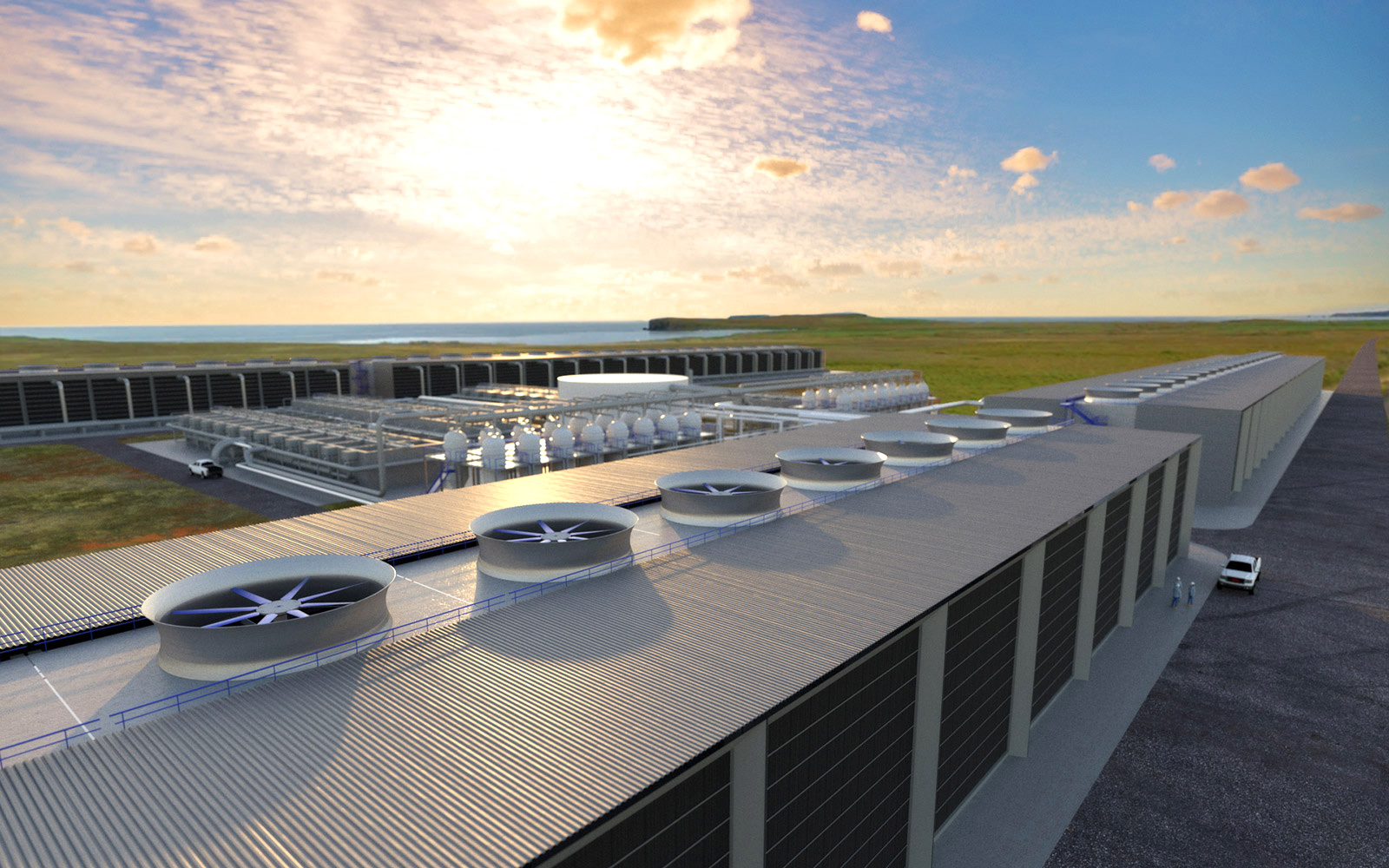

ডিএসি এমন একটি প্রযুক্তি যার মাধ্যমে বাতাস থেকে কার্বন শুষে নেওয়া যায়। একটি ডিএসি প্ল্যান্টে ফ্যানের মাধ্যমে বাতাস শোষণ করা হয়। এরপর সেই বাতাস বিভিন্ন একটি বিশেষ ফিল্টারের মধ্য দিয়ে পরিবাহিত করা হয়। বাতাসের কার্বন কণা ফিল্টারে জমা হয় এবং সতেজ বাতাস আবার বায়ুমণ্ডলে ছেড়ে দেওয়া হয়। পরে সেই ফিল্টারে তাপ প্রয়োগ করে কার্বন আলাদা পাত্রে জমা করা হয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সেই কার্বনকে খনিজ পদার্থে রূপান্তর করে ভূমিতে ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

জর্জিয়া টেক বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব কেমিক্যাল অ্যান্ড বায়োমলিকিউল্যার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের চেয়ারম্যান ক্রিস জোন্স এ প্রযুক্তি নিয়ে বেশ আশাবাদী। তিনি বলেন, ‘কার্বনকে আমরা একটা বর্জ্য মনে করি। এ ক্ষেত্রে বলা যায় ডিএসি বর্জ্য ব্যবস্থাপনার একটি অংশ। কার্বনের শুরুটা হয় মাটির নিচে—কয়লা, গ্যাস ও তেল হিসেবে। এই প্রযুক্তির মাধ্যমে আমরা শুধু এটিকে তার জায়গায় ফিরিয়ে দিচ্ছি।’

বায়ুমণ্ডলে প্রতি ১০ লাখ কণার প্রায় ৪১২টি (০.০৪১২ %) হচ্ছে কার্বন কণা। ফলে ডিএসি প্রযুক্তির প্ল্যান্টে থাকা ফ্যানগুলোকে ১ টন পরিমাণ কার্বন জমা করতে প্রচুর বাতাস শোষণ করতে হয়। ডিএসি প্রযুক্তির এখনো উন্নয়ন চলছে। বেশ ব্যয়বহুল হওয়ায় এরই মধ্যে সমালোচনার মুখে পড়েছে প্রযুক্তিটি। তবে বিভিন্ন দেশে রাষ্ট্রীয়ভাবে এই প্রযুক্তিকে পৃষ্ঠপোষকতা করা হচ্ছে।

বর্তমানে সারা বিশ্বে প্রায় ১৯টি ডিএসি প্ল্যান্ট রয়েছে। সুইজারল্যান্ড-ভিত্তিক ক্লাইমওয়ার্কস, কানাডা ভিত্তিক কার্বন ইঞ্জিনিয়ারিং এবং যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক কার্বন ক্যাপচার প্রতিষ্ঠানগুলো এই উদ্ভাবনকে এগিয়ে নিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

বৃহত্তম ডিএসি অবকাঠামোটি রয়েছে আইসল্যান্ডে। বছরে ৪ হাজার টন কার্বন শোষণের লক্ষ্যে ১ কোটি ডলার ব্যয়ে ওরকা ডিএসি নির্মাণ করা হয়। অবশ্য সরকারি জলবায়ু শুল্ক ক্রেডিট যোগ হলে এ ধরনের অবকাঠামো নির্মাণ ও পরিচালনার খরচ কমে আসবে। জ্বালানি তেল কোম্পানি অক্সিডেন্টাল যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাসে ৩০টি ডিএসি প্ল্যান্ট নির্মাণের পরিকল্পনা করেছে। তাদের লক্ষ্য বছরে ৩০০ কোটি টন কার্বন শোষণ করা।

বৃহত্তম ডিএসি অবকাঠামোটি রয়েছে আইসল্যান্ডে। বছরে ৪ হাজার টন কার্বন শোষণের লক্ষ্যে ১ কোটি ডলার ব্যয়ে ওরকা ডিএসি নির্মাণ করা হয়। অবশ্য সরকারি জলবায়ু শুল্ক ক্রেডিট যোগ হলে এ ধরনের অবকাঠামো নির্মাণ ও পরিচালনার খরচ কমে আসবে। জ্বালানি তেল কোম্পানি অক্সিডেন্টাল যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাসে ৩০টি ডিএসি প্ল্যান্ট নির্মাণের পরিকল্পনা করেছে। তাদের লক্ষ্য বছরে ৩০০ কোটি টন কার্বন শোষণ করা।

বর্তমানে মোট ১৯টি প্ল্যান্ট বছরে মাত্র ১০ কেজি কার্বন শোষণ করতে সক্ষম। আন্তর্জাতিক শক্তি সংস্থা (আইইএ) বলছে, পরিবেশে কার্বনের ভারসাম্য বজায় রাখতে হলে ২০৩০ সালের মধ্যে কার্বন শোষণের পরিমাণ ৮৫ টন এবং ২০৫০ সালের মধ্যে ৯৮০ টন করতে হবে।

যেখানে মানুষের নানা কর্মকাণ্ডের কারণে ২১০০ সালে বৈশ্বিক তাপমাত্রা ২ দশমিক ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়বে। যদিও ২০১৫ সালের জলবায়ু সম্মেলনে প্যারিস চুক্তিতে এই তাপমাত্রা বৃদ্ধি ১ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে সীমিত রাখার লক্ষ্য নির্ধারিত হয়েছে।

শিল্প বিপ্লবের পর থেকে এখন পর্যন্ত বায়ুমণ্ডলে প্রায় ১ লাখ ৫০ হাজার কোটি টন কার্বন নিঃসরণ করেছে মানুষ। আন্তর্জাতিক শক্তি সংস্থার (আইইএ) হিসাব মতে, গত বছর কার্বন নিঃসরণের হার ৬ শতাংশ বেড়েছে। যার পরিমাণ দাঁড়ায় ৩ হাজার ৬শ ৩০ কোটি টন।

বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি নিরসনে কার্বন নিঃসরণ কমাতে নানা পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। এরই মধ্যে বেশ কয়েকটি প্রযুক্তিও উদ্ভাবিত হয়েছে। যদিও কোনোটিই এখনো পুরোপুরি কার্যকর প্রমাণিত হয়নি। সম্প্রতি আলোচনায় এসেছে সরাসরি বাতাস শোষক (ডাইরেক্ট এয়ার ক্যাপচার–ডিএসি) প্রযুক্তি। এই প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ করছে গুগল, মেটার মতো বড় বড় প্রযুক্তি কোম্পানি।

যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক প্রযুক্তি সংবাদমাধ্যম সি–নেটের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, গুগল, মেটাসহ আরও বেশ কয়েকটি প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান প্রায় ১ লাখ কোটি ডলার বিনিয়োগ করছে ডিএসি প্রযুক্তিতে। মিসরে চলমান কপ-২৭ সম্মেলনেও আলোচনা হচ্ছে এই প্রযুক্তি নিয়ে।

ডিএসি এমন একটি প্রযুক্তি যার মাধ্যমে বাতাস থেকে কার্বন শুষে নেওয়া যায়। একটি ডিএসি প্ল্যান্টে ফ্যানের মাধ্যমে বাতাস শোষণ করা হয়। এরপর সেই বাতাস বিভিন্ন একটি বিশেষ ফিল্টারের মধ্য দিয়ে পরিবাহিত করা হয়। বাতাসের কার্বন কণা ফিল্টারে জমা হয় এবং সতেজ বাতাস আবার বায়ুমণ্ডলে ছেড়ে দেওয়া হয়। পরে সেই ফিল্টারে তাপ প্রয়োগ করে কার্বন আলাদা পাত্রে জমা করা হয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সেই কার্বনকে খনিজ পদার্থে রূপান্তর করে ভূমিতে ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

জর্জিয়া টেক বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব কেমিক্যাল অ্যান্ড বায়োমলিকিউল্যার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের চেয়ারম্যান ক্রিস জোন্স এ প্রযুক্তি নিয়ে বেশ আশাবাদী। তিনি বলেন, ‘কার্বনকে আমরা একটা বর্জ্য মনে করি। এ ক্ষেত্রে বলা যায় ডিএসি বর্জ্য ব্যবস্থাপনার একটি অংশ। কার্বনের শুরুটা হয় মাটির নিচে—কয়লা, গ্যাস ও তেল হিসেবে। এই প্রযুক্তির মাধ্যমে আমরা শুধু এটিকে তার জায়গায় ফিরিয়ে দিচ্ছি।’

বায়ুমণ্ডলে প্রতি ১০ লাখ কণার প্রায় ৪১২টি (০.০৪১২ %) হচ্ছে কার্বন কণা। ফলে ডিএসি প্রযুক্তির প্ল্যান্টে থাকা ফ্যানগুলোকে ১ টন পরিমাণ কার্বন জমা করতে প্রচুর বাতাস শোষণ করতে হয়। ডিএসি প্রযুক্তির এখনো উন্নয়ন চলছে। বেশ ব্যয়বহুল হওয়ায় এরই মধ্যে সমালোচনার মুখে পড়েছে প্রযুক্তিটি। তবে বিভিন্ন দেশে রাষ্ট্রীয়ভাবে এই প্রযুক্তিকে পৃষ্ঠপোষকতা করা হচ্ছে।

বর্তমানে সারা বিশ্বে প্রায় ১৯টি ডিএসি প্ল্যান্ট রয়েছে। সুইজারল্যান্ড-ভিত্তিক ক্লাইমওয়ার্কস, কানাডা ভিত্তিক কার্বন ইঞ্জিনিয়ারিং এবং যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক কার্বন ক্যাপচার প্রতিষ্ঠানগুলো এই উদ্ভাবনকে এগিয়ে নিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

বৃহত্তম ডিএসি অবকাঠামোটি রয়েছে আইসল্যান্ডে। বছরে ৪ হাজার টন কার্বন শোষণের লক্ষ্যে ১ কোটি ডলার ব্যয়ে ওরকা ডিএসি নির্মাণ করা হয়। অবশ্য সরকারি জলবায়ু শুল্ক ক্রেডিট যোগ হলে এ ধরনের অবকাঠামো নির্মাণ ও পরিচালনার খরচ কমে আসবে। জ্বালানি তেল কোম্পানি অক্সিডেন্টাল যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাসে ৩০টি ডিএসি প্ল্যান্ট নির্মাণের পরিকল্পনা করেছে। তাদের লক্ষ্য বছরে ৩০০ কোটি টন কার্বন শোষণ করা।

বৃহত্তম ডিএসি অবকাঠামোটি রয়েছে আইসল্যান্ডে। বছরে ৪ হাজার টন কার্বন শোষণের লক্ষ্যে ১ কোটি ডলার ব্যয়ে ওরকা ডিএসি নির্মাণ করা হয়। অবশ্য সরকারি জলবায়ু শুল্ক ক্রেডিট যোগ হলে এ ধরনের অবকাঠামো নির্মাণ ও পরিচালনার খরচ কমে আসবে। জ্বালানি তেল কোম্পানি অক্সিডেন্টাল যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাসে ৩০টি ডিএসি প্ল্যান্ট নির্মাণের পরিকল্পনা করেছে। তাদের লক্ষ্য বছরে ৩০০ কোটি টন কার্বন শোষণ করা।

বর্তমানে মোট ১৯টি প্ল্যান্ট বছরে মাত্র ১০ কেজি কার্বন শোষণ করতে সক্ষম। আন্তর্জাতিক শক্তি সংস্থা (আইইএ) বলছে, পরিবেশে কার্বনের ভারসাম্য বজায় রাখতে হলে ২০৩০ সালের মধ্যে কার্বন শোষণের পরিমাণ ৮৫ টন এবং ২০৫০ সালের মধ্যে ৯৮০ টন করতে হবে।

যেখানে মানুষের নানা কর্মকাণ্ডের কারণে ২১০০ সালে বৈশ্বিক তাপমাত্রা ২ দশমিক ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়বে। যদিও ২০১৫ সালের জলবায়ু সম্মেলনে প্যারিস চুক্তিতে এই তাপমাত্রা বৃদ্ধি ১ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে সীমিত রাখার লক্ষ্য নির্ধারিত হয়েছে।

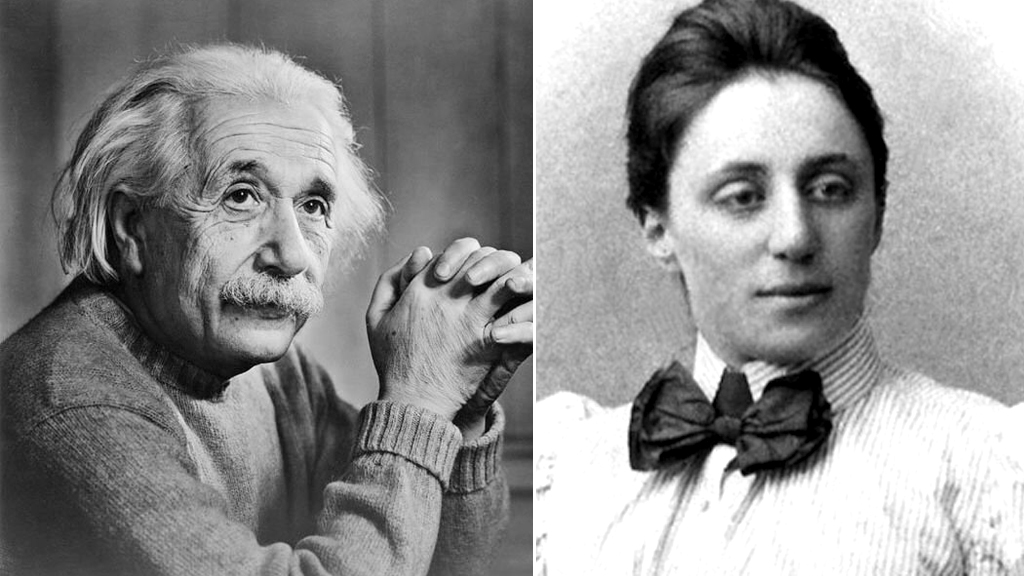

আইনস্টাইনের কথা উঠলেই চলে আসে আরও একজনের নাম। তিনি হলের এমি নোয়েথার। আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতা তত্ত্ব সহজভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন এই নারী। তিনি ছিলেন জার্মান গণিতবিদ। মাত্র ৫৩ বছর বয়সে মারা যান এই নারী। কিন্তু এই অল্প কিছুদিনেই গণিতে তাঁর অবদান অসামান্য।

৯ ঘণ্টা আগে

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি ও বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই–অক্সাইডের মাত্রা বৃদ্ধির কারণে বাংলাদেশসহ বিশ্বের কৃষিপ্রধান দেশগুলোর ধানে আর্সেনিকের উপস্থিতির আশঙ্কা বেড়ে গেছে। সম্প্রতি দ্য ল্যানসেট প্ল্যানেটারি হেলথ জার্নালে প্রকাশিত এক গবেষণায় এই তথ্য জানানো হয়েছে।

১১ ঘণ্টা আগে

ডলফিনেরা পৃথিবীর অন্যতম বুদ্ধিমান প্রাণী, যাদের জটিল সামাজিক আচরণ ও শিসের মাধ্যমে নিজস্ব সাংকেতিক নাম রয়েছে। তারা ঘনঘন শব্দ, ক্লিক ও স্কোয়াক ব্যবহার করে একে অপরের সঙ্গে যোগাযোগ করে। রহস্যময় এই যোগাযোগব্যবস্থা ভেদ করার পথেই এগোচ্ছে বিজ্ঞান।

১ দিন আগে

পৃথিবী ছাড়া মহাবিশ্বের অন্য কোনো গ্রহে প্রাণের অস্তিত্ব রয়েছে কিনা—এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে বিগত কয়েক দশক ধরে গবেষণা পরিচালনা করেছেন বিজ্ঞানীরা। এবার সেই উত্তরের খোঁজে আরেক ধাপ এগোল মানবজাতি। নাসার জ্যোতির্বিদরা দাবি করেছেন, পৃথিবী থেকে ১২৪ আলোকবর্ষ দূরে ‘কে২–১৮ বি’ নামের একটি গ্রহের বায়ুমণ্ডলে...

২ দিন আগে